家族みんなで「にっせきの森」に新しい命を! 〜ひろしま「山の日」植樹祭レポート〜

家族みんなで「にっせきの森」に新しい命を!

~ひろしま「山の日」植樹祭レポート~

「ひろしま『山の日』」に合わせ、今年は三原市大和町大草で特別なイベントが開催されました。

2025 年 6 月 1 日、記念すべき第 1 回目の植樹祭が行われたのは、日本赤十字社広島県支部さんの「にっせきの森」創成事業のスタートを飾る大切な場所です。私たちNPO 法人ひろしま人と樹の会は、これまで毎年廿日市のもみのき森林公園で山の手入れをしてきましたが、今年は日本赤十字社広島県支部さん、一般社団法人森林再生整備事業体シンラさんと一緒に、この新しい取り組みに参加しました。

当日は、地元三原市をはじめ、広島市からもたくさんの親子連れを中心に、180 名もの方が集まりました。地域の山に新しい命を吹き込む、とても貴重な一日になりました。

植樹祭スタート!未来の森への想いを共有

午前 10 時、日本赤十字社広島県支部の宇都宮係長の開会宣言でイベントが始まりました。

最初に、日本赤十字社広島県支部の坂井浩明事務局長から、「にっせきの森」創成事業への熱いメッセージがありました。「この事業は、子どもたちに気候変動や環境問題に関心を持ってもらうことが目的です。森づくりを通して CO₂を減らすだけでなく、未来を担う子どもたちの環境教育の場にもしていきたい。今日は記念すべき第 1 回目であり、これから 5 年間、この活動を続けていきます」と力強いお話がありました。

続いて、一般社団法人森林再生整備事業体シンラ代表理事の蔵田和樹さんからは、森を再生させたいという強い決意と、この事業にかける熱い思いが語られました。

はじめてでも安心!プロに学ぶ植樹のコツ

今回植えられたのは、生長が早く環境保全にもぴったりな「コウヨウザン」という針葉樹です。

広島県の林業技術者、黒田幸喜さんが、苗木を持って特徴(生長が速い、材は耐朽性が高い、萌芽更新が可能)や植え方(真っ直ぐに少し深めに植える)を分かりやすく教えてくださったので、初めての方も安心して取り組めました。

そして、作業が始まる前には、私から参加者の皆様へ安全についてのお願いをしました。特にこの日は初夏の日差しが強かったので、「作業に夢中になって水分補給を忘れないでください」「熱中症には十分気をつけて、こまめに水分を摂取してください」と、しっかり熱中症対策をお願いしました。他にも、クワやスコップなどの道具の安全な使い方や、周りの人への気配りも伝え、みんなで安全第一で作業できるように呼び

かけました。

みんなで力を合わせて!いざ、植樹の森へ!

その後、司会者さんから、今回植樹する場所を整備してくださった方々への感謝の気持ちが伝えられました。そして、植樹の指導をしてくださる 10 の班長さん、副班長さんの紹介があり、参加者の皆様はそれぞれの班に分かれていよいよ活動開始です。

式典の最後には、みんなで記念撮影を行いました。ヘルメットをかぶって、植樹する森をバックに、笑顔でカメラに収まりました。それから、恒例の安全祈願「どんぐりコロコロ」を当会の中元明弘理事の音頭で全員が三唱し、いよいよ植樹作業へと出発しました。

植樹の場所に着くと、まずは班長さんから植え方のレクチャーがありました。事前に機械で掘ってある穴に、苗木を丁寧に植え付けていきます。苗木や山クワ、スコップ、土を元気にするための改良剤や肥料、水が入ったペットボトルなど、必要なものは全て現場に準備されていました。一人あたり 5 本、合計 900 本のコウヨウザンの苗を心を込めて植えました。

参加者の皆様は、約 30cm 四方の植え穴を掘り、3 年物の苗木をまっすぐに置いて、足でしっかり土を踏み固めます。それから、支柱を立てて肥料をあげ、たっぷり水をやるという一連の作業に、本当に熱心に取り組んでいました。

特に印象的だったのは、家族で参加してくれた子どもたちの姿です。小さな手で一生懸命に土をかけながら、「大きくなあれ」「元気に育ってね」と苗木に話しかけているのです。その真剣な瞳には、未来の森への願いと、自分たちが森を作っているんだという誇らしさが溢れており、大人たちも思わず笑顔になっていました。

森の恵みに感謝!笑顔でランチタイム

植樹作業が終わった後は、主催者さんから用意されたボリューム満点のひろしま駅弁当「山のおべんとう」とお茶でランチタイムを過ごしました。木陰でくつろぎながら、森の空気を感じるひとときでした。 本日のスペシャルは、綿菓子体験。自分で好きな大きさに作り上げて大満足、子どもたちに好評でした。

昼食後は、それぞれの班ごとに解散となり、大きな事故もなく無事にイベントを終えることができました。

今回の植樹祭は、何度も事前打ち合わせを行い、現地も入念に確認しました。細やかな安全管理も徹底したおかげで、準備万端で当日を迎えることができました。お天気にも恵まれ、地域の皆様と一緒に、森への新しい一歩を刻むことができて本当に嬉しく思います。ご参加・ご協力くださったすべての皆様に、心から感謝申し上げます。

次回は 10 月!「にっせきの森」を一緒に育てましょう!

さて、第 2 回の植樹祭は今年の 10 月に開催を予定しています。「にっせきの森」が豊かに育っていくように、これからも温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

追伸

第 23 回ひろしま「山の日」県民の集いが広島県内 8 市町 10 会場で開催されました。

6月1日(日)里山の自然に親しむイベント「ひろしま「山の日」県民の集い」(実行委員会、中国新聞社主催)には、東広島市憩いの森公園(西城町寺家)をメイン会場に県内8市町 10 会場で開催。各会場の特徴を活かしたプログラムには、家族連れたち 2,851 人が集まりました。里山の手入れの活動には 433 人がさわやかな汗を流しました。

今年度は 10 月までに残り2市町2会場での開催が予定されています。

(報告者:櫻井充弘)

令和7年度NPO 法人ひろしま人と樹の会通常総会の概要

オイスカ広島の森づくり 第 26 回山・林・SUN 活動に参加して

オイスカ広島の森づくり

第 26 回山・林・SUN 活動に参加して

2025 年6月 21 日(土) 、 廿日市市吉和もみのき森林公園で第 26 回 「山・林・SUN 活動」が開催されました。今年は、親子連れの参加者、 四国研修センターの海外研修生、 そしてスタッフを含め総勢 77 名が集まり、賑やかな一日となりました。

10 時 30 分、 塩出事務局長の司会で開会しました。 はじめに棚田会長より開催のあいさつがあり、続いてもみのき森林公園の森田副園長から歓迎の言葉をいただきました。

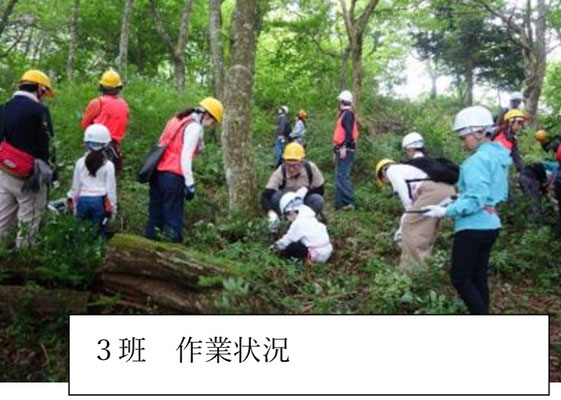

今回の活動では、 「もりメイト倶楽部 Hiroshima」と「ひろしま人と樹の会」が指導団体として紹介され、 当会からは井本と櫻井が指導者として参加して、 1班と2班の指導を担当しました。

参加者の皆さんは、手ノコ(のこぎり)の基本的な使い方を学びました。

オイスカの森を背景に集合写真を撮った後、各班に分かれて山に入りました。 ヘルメット、手袋、長袖の上着、山靴を身に着け、腰には手ノコを紐でくくりつけ、準備万端で作業に取り組みました。

各班では、 こぶし程度の太さの木を伐ることなど具体的な伐採の指導が行われました。木を安全に倒すために、倒したい方向に「受け口」を作り、反対側から「追い口」を入れる方法や、 木を倒す際に重要な 「ツル」の作り方を学びました。 倒した木は 2 メートル程度に切って、棚のように積み上げていく作業も指導しました。

私は、1班を担当し、高見副班長、岡田、本多スタッフの4名で、四国研修センターから参加された 8 名の海外研修生らを指導しました。

彼らは日本語がとても上手で、指導がスムーズに進みました。手ノコの使い方をすぐにマスターし、熱心に作業に取組む姿が印象的でした。

作業後には、 今日の振り返りを行いました。 インドネシアやフィリピンなどからの研修生たちは、 「日本で山に入ってノコを使った作業は初めての経験でした。森が明るくなって、見通しも良くなり、達成感を感じました!」「伐採ではツルの大切さを初めて知り、大変勉強になりました」と、皆が喜び、充実した表情を見せていたのが印象的でした。

11 時 40 分からはチェーンソーを使った伐倒デモンストレーションを行いました。井本さんが適切なところまで伐採を進め、 子どもたちにロープを引いてもらうことで、実際に木を倒す体験をしてもらいました。

大きな音と地響きが体に伝わり、初めての体験に子どもたちは大興奮!午前中の活動はここで終了しました。

昼食は「もみのき荘」に戻り、クラフト教室で和やかに弁当をいただきました。

午後から子どもたちは、 「もりメイト倶楽部 Hiroshima」の方々の指導で、丸太切りやペンダント作りといった木工クラフトに挑戦しました。

当会は、午前中に伐倒したアベマキを薪の長さである 38 ㎝に切り、枝の片付けを行いました。午後からも無事故で活動を終え、 後片付けを済ませて午後3時に、塩出事務局長の挨拶で解散となりました。参加者の皆様、本当にお疲れ様でした!

(報告者:櫻井充弘)

Go to Forest! 2025 @田屋城址

Go to Forest! 2025 @田屋城址

5/4(日・祝)安芸高田市八千代町土師 田屋城址

5月4日は「みどりの日」

2021年から、みどりの日には全国で一斉に森を歩くイベント「Go to Forest!」(主催:一般社団法人 森と未来)が開催されています。

今年は全国23地域で行われ、総勢377名の方々が、思い思いに各地の森を歩きました。

私たち人と樹の会も、広島から地域開催として参加。会場となったのは、今回のクラウドファンディングの舞台にもなった、私の森林浴のメインフィールド・安芸高田市八千代町土師の田屋城址です。

この日、朝からお天気に恵まれ、新緑に囲まれた土師ダムの水面はきらきらと輝き、森の中では木漏れ日が優しく揺れていて、まさに森林浴日和の一日となりました。近くではボートの大会も開かれていて、会場周辺は連休の賑わいに包まれていました。

今回のイベントはクラウドファンディングのリターン対象の限定開催だったため、一般の方のご参加はありませんでしたが(参加者3名+森林浴ファシリテーター1名)、安芸高田市議会議員の浅枝久美子様にお越しいただき、ご一緒に森を歩くことができました。田屋城址の現状や課題、そしてこれからの展望について、ゆっくりと語り合えるとても貴重な時間となりました。

浅枝様からいただいたご感想(抜粋)

「先日は突然の参加を快く受け入れてくださりありがとうございました。

また、普段とは一味も二味も違った森を感じることができ、

貴重な時間をいただけて感謝しております。

こうした経験を意識的に行うことで、人間一人一人が生きていく中で

何が必要で、何を大切にし、何に助けられて、何に感謝をするか、

そんなことを考えることができると感じます。

また、できるだけ多くに方に感じてほしいと思いました。」

今年のGo to Forest! のテーマは、「いま、この瞬間を感じる」

現代は、検索すればすぐに“それっぽい答え”が見つかる時代。便利な反面、私たちが自分の感覚で「考える」「感じる」機会はどんどん減ってきています。だからこそ、AIや情報の波から少し離れ、

風の匂い、木のざわめき、鳥の声──その瞬間を感じること

未来ばかり見てまだ起きていないことに一喜一憂するのではなく、今ここにあるものを五感で感じ、自分の心と体を自然に委ねる時間が、とても大切になっていると感じています。

浅枝様のご感想を受けて、私自身も改めて、「感じる力」「自分の心に気づく力」を大切に届けていきたいと強く思いました。

浅枝様、当日のご参加とあたたかなお言葉、本当にありがとうございました!

全国のGo to Forest! 開催の様子は、以下のページでご覧いただけます。

https://shinrin-yoku.jp/gotoforest/2025gotoforest_report/

これからも私は、「森林浴をガイドする人」ではなく、森と人、森と地域をゆるやかにつなぐファシリテーターとして活動していきたいと思っています。

さまざまな場所で、もっと気軽に森林浴が楽しめるように。

自然の中で、心をほぐす時間をぜひ体験しに来てください。

(報告者:小浜愛香)

現場セミナー:オイスカ広島の森づくり事前準備に参加して

現場セミナー オイスカ広島の森づくり事前準備に参加して

―「山・林・SUN活動」に向けた安全なフィールドづくり―

5/17日(土) 廿日市市吉和 もみのき森林公園

初夏の雨に濡れる静かな森の朝、廿日市市吉和の県立もみのき森林公園において、オイスカ広島県支部主催「山・林・SUN活動」(6月開催予定)の事前準備作業が実施された。本活動は「森で学び、森で遊ぼう」をテーマに、子どもと保護者約70名を迎えて行われる恒例行事であり、当会もその準備の一端を担うべく、井本氏櫻井の2名が参加した。

当日は未明より小雨が降る中、朝7時50分に現地集合。オイスカ事務局、公園職員と共に当日の作業の安全確認を兼ねて下見を行った。9時には参加者26名が揃い、開会挨拶と注意事項の伝達の後、雨も上がったことから予定通り植樹作業が開始された。

例年、各県の「県木」を植える趣向が凝らされており、今年は千葉県の県木「イヌマキ」の苗木3本が対象となった。過去にはイチョウ、ウメ、モクセイ、ヒバ、ケヤキなどが整然と植えられ、それぞれに樹名の解説板が添えられている。

植樹に先立ち、筆者がオイスカの若いスタッフ(新入社員を中心に女性も多く参加)へ15分にわたる植え方の説明を行った。身振り手振りを交えた実技指導には自然と熱が入り、スタッフたちは熱心に耳を傾けてくれた。3班に分かれた班ごとに、1本ずつ丁寧に苗木を植える。あらかじめ掘削された穴に、土と腐葉土を混ぜて苗木を据え、枝ぶりの良い方角を南に向けて土を戻す。水鉢を設け、固形肥料を4個与え、掛矢で支柱を打ち込んで固定する一連の作業は、決して軽作業ではない。慣れない手つきながらも、参加者は真剣に取り組み、最後の杭打ちも見事にこなした。

その後、森の中の整備作業に移る予定であったが、吉和地区には雷注意報が発令中。安全第一の判断から中止となり、会場をもみのき荘へ移動。オイスカ事務局が用意された弁当を囲みながら、和やかな交流の時間を持ち、締めくくられた。

午後からは、当会の井本氏と櫻井の2名は再度現地に入り、6月本番に子どもたちが活動する予定地を確認。周囲に枯れ木3本を発見し、枯枝の落下による危険を回避するため、これを伐倒処理した。

安全なフィールドの確保は、自然を活用した活動において何よりも重要である。作業を終えたのは15時過ぎであった。

今回の事前準備は、天候に左右されながらも、多くの若い力と関係者の協働によって無事完了した。6月の本番に、子どもたちの歓声がこの森に響き渡ることを願ってやまない。

(報告者:櫻井充弘)

現場セミナー:第29回 みどりの集い

現場セミナー 第29回 みどりの集い

4/29 (火・祝)広島市東区 広島県緑化センター

2025年4月29日(火・祝)、広島県緑化センターにて「第29回 みどりの集い」が行われ、当会から13名(うち会員12名)が参加しました。去年に引き続き、私は今年で二度目の参加。去年は開始直後から雨が降ったのでお天気が心配だったのですが、今年はお天気に恵まれ、(なんと晴天での開催は7年ぶりとのこと!)約3,000人の参加者の方々が新緑が美しい緑化センターでのイベントを楽しみました。

開会式の後に行われた(株)伊藤園「わたしの街の未来の桜プロジェクト」による桜の植樹式では、当会理事長による桜のお話の後に関係者の方々、可部南グリーン緑の少年団のメンバーが植樹作業を行い、これから何百年もかけて大きく育っていく桜の木に思いを馳せました。「今ここにいる人たちの中で、この桜の数百年後の姿を見ることができる人はいないけど、次の世代、そのまた次の世代に私たちが残していくもの」と説明されていた理事長の言葉がとても印象的でした。

子どもたちに大人気のモーリーも一緒に植樹を見守り、終わった後は写真撮影で忙しそうでした(私も来年は一緒に写真撮りたい)

会場は寄せ植え教室やネイチャーゲーム、折り紙ヒコーキ飛ばしやたね団子作りなど、たくさんのブースが並び、どのブースもたくさんの参加者の方で賑わっていました。人と樹の会のブースでは「丸太切り体験」を行い、今年もはじめましての小さなお子さんから、毎年参加してくれている方までたくさんの方に丸太切りを体験していただきました。

レクチャーを見ていると、簡単そうに切れる丸太。でも実際にやってみると、意外とコツが必要なことがわかります。

なかなか切り進められなくて、時間がかかっても、最後まであきらめずに切った小さな丸太は大きな頑張りの証。パパやママ、時には当会のメンバーが手伝いながら挑戦し、「切れた~!」と嬉しそうに見せてくれる子どもたちの笑顔に癒されました。

そして今年は小学校6年生の男の子が会のメンバーとしてお手伝いに来てくれて、一緒にブースを盛り上げてくれました。ありがとう!

お昼ご飯はレストハウスでおいしいカレーとラーメンをみんなでワイワイと食べ休憩しました。レストハウス前で行われていた「空から森を眺めよう」もたくさんの方が高所作業車に乗り、かなり高い位置まで上がっていて楽しそうでした。上から眺めるとどんなふうに見えるんだろう、来年はチャンスがあれば私も乗ってみようと思います。

午後からは毎年恒例(?)の丸太切りタイムアタックが始まり、大人から子どもまで白熱した戦いが行われていました。

みんなのタイムをすっかり忘れてしまったので、これからは毎年記録しておくと良さそうです。

終了時間ギリギリまでたくさんの方に参加していただき、とっても楽しい一日となりました。また来年もこの素敵なイベントでみなさまにお会いできることを楽しみにしています。(来年も晴れますように!!)

(報告者:小浜愛香)

現場セミナー:大学緑地の樹木整備

現場セミナー「大学緑地の樹木整備」

4/26(土)広島市安佐北区可部東広島文教大学(学生寮東側斜面)

令和 7 年 4 月 26 日(土)広島文教大学の学生たちと共に、大学緑地の樹木整備を行いました。

この活動は、包括連携協定を結んだ広島文教大学の学生たちと共に、 環境保全、防災・減災を考え、 その活動を通して地域貢献、人材育成を目指す第一回目として開催されました。

初回は 「森を整える」意味を知り、森林ボランティアを身近に感じてもらうことを目的として「学校の森を整える」と題し、 身近な場所である学校の樹木整備を行うことになりました。

今回の作業場である学生寮東側には広い斜面がありますが、そこはキョウチクトウやセンダンが密集して日当たりや風通しが悪く、斜面上の高校通学路にある桜並木が大学側からは見えづらくなっています。

それは勿体ないということで、ここを太陽の光がしっかり届くよう整え、もっと多くの人が美しい桜並木を楽しめるよう整えよう!と当日は 10 名の学生が集まり、先生 2 名、人と樹の会からは 13 名が参加し、総勢 25 名での作業となりました。

当日は天候にも恵まれ、朝は少し冷えましたが作業開始時には心地よい温かさとなり、気持ちの良いスタートです。

始めに櫻井事務局長から、木を伐採することの重要性や本日伐採にあたる樹木の話を、また作業場が斜面であることから、安全のためにロープを張っていること、危険な作業の注意点等の説明を行いました。

大学側から参加くださった植田先生からは、今回のボランティア活動を通して学校を綺麗にし、 桜も整えていきたいこと、ゆくゆくは地域に出て活動をしていってほしいという話をしていただきました。

ほぼ 1 年生ということもあり、ずっと緊張した面持ちの学生たちでしたが、この後は恒例の安全唱和、 中元さんの「どんぐりころころ」で笑顔がこぼれ、笑い声を聞くことができました。

ほどよい緊張感とワクワク感を持って、作業場に移動です。

作業場では人と樹の会のベテランメンバーの方たちを班長に、全 3 班に分かれました。

1 班に中元さん、2 班に桧谷さん、3 班に井本さんをそれぞれ班長とし、人と樹の会 2~3名、学生 3~4 名がついて、作業場を縦に 3 分割、お互いの作業に危険がないよう距離を取っていよいよスタートです。

今回は作業場が斜面になるので、学生たちは平地でできる玉切りや枝払いの作業を担当します。

学生たちが作業する樹はベテランの班長さんたちがチェーンソーで伐採していきます。

学生たちは張られたロープを持ち、初めて見る大きな樹の伐採に、興味津々で上を見上げていました。

笛を合図にロープを引き、樹がゆっくりと倒れると、重量あるその音に「おー」という声が上がります。

樹が倒れた後は学生たちの出番です。

各班ではメンバーの皆さんが場を盛り上げながら学生たちに手ノコを使っての作業を丁寧に教えてくださり、学生たちも真剣な顔つきで四苦八苦しながらも玉切りや枝払いに挑んでいました。

途中からは、安全な場所での玉切りだけでなく、斜面に立っているセンダンやキョウチクトウを安全に配慮しながら伐倒し、歓声を上げていました。

大きな丸太が切れた時には楽しい!と笑顔を見せてくれた学生や、長く伸びたキョウチクトウをひどくまじめな顔で黙々と伐採していた学生も、面白いです!と言っていたので、みんなそれぞれ楽しみながら作業をしてくれたようです。

午前 10 時に始まった樹木整備は昼食を挟んで 13 時 45 分で一旦終了し、 今日の活動の振り返りを行いました。

学生たちからは達成感があった、樹を伐ることの大変さを知ることができた、などの声が上がりましたが、みんな総じて楽しかった!と言ってくれたのがとても嬉しかったです。

森林ボランティア活動の意味や意義を知っていても、 実際に森に入り、時には危険も伴う作業を行うことには少しハードルがあるかもしれません。

でもこうやって実際に樹を切り、自分たちが整えた場所は、学生たちにとって、とても貴重な成功体験になったように思います。

この体験を通じて、学生たちに達成感や面白さを見出せるよう導いてくださった人と樹の会のメンバーの皆さん、今回の開催にあたり、尽力下さった植田先生、金子先生、本当にありがとうございました!

今回の活動は、私自身にとっても大きな学びの場となりました。

次回活動に向けて、これからまた取り組んでいきたいと思っていますので、ぜひまた皆様のご参加ご協力をよろしくお願い致します。

(報告者:兼安裕子)

「大学緑地の樹木整備」に参加して

今回の活動場所にはセンダンや夾竹桃(キョウチクトウ)が旺盛に育っており、学生の皆さんには主にこれらの不用木を手ノコで剪定する作業を行ってもらいました。開始前に櫻井事務局長から、木を伐採することに抵抗を感じるかもしれませんが、原爆で焼け野原の広島にいち早く花を咲かせたというだけあって、切ってもまたすぐに生えてきますと説明を受け作業を開始しました。

高所で傾斜のきつい場所での作業のため、各自の安全を図りながら、また、木を落下させないように剪定した枝は斜面と水平に棚積みするなど慎重に進められました。樹高がある

木は会のベテランがチェーンソーで伐採しました。3 班では、井本班長がロープを張り、受け口を調節して木をゆっくり回転させながら引き倒しました。

正味 3 時間ほどの作業でしたが、最初は鬱蒼としていた場所に光が当たり、明るく風通しの良い場に一変しました。今後は残した桜の木の手入れをしていく計画です。

振り返りでは学生から、

普段は ipad の画面ばかり見ているので自然の中にいることが気持ちよかった。

安全に木を伐るためにいろんな工程があることを知って新鮮だった。

思ったよりしんどい作業だったが達成感があり楽しかった

等の声がありました。

全体サポートの金子留里先生は、当会の中小田古墳の活動に参加されたことをきっかけに、その楽しさを学生にも体験してもらいたいと、学生への呼びかけから今回の計画・サポートまでご尽力いただきました。学生ボランティア責任者として参加された植田智先生からも自ら楽しんで作業することができた。次回 5 月の活動にも参加して欲しいとの感想をいただきました。

今回、我々も日々の活動の中で感じている達成感を広島文教大学の皆さんと共有できたことを大変嬉しく思います。そして、改めて森林活動における安全への配慮の重要性を再認識しました。

(報告者:福川恵美子)

現場セミナー:緑の街頭募金活動~街に響いた子どもたちの声、咲いた笑顔の花~

現場セミナー 緑の街頭募金活動~街に響いた子どもたちの声、咲いた笑顔の花~

4/13(日)広島市中区八丁堀ヤマダ電機前

新緑がまぶしい「みどりの月間」(4 月 15 日~5 月 14 日)に合わせて、私たち「人と樹の会」は、広島市中区八丁堀のヤマダ電機玄関前にて、街頭募金活動に参加しました。

当日は、13 時から 50 分間、フラワーフェスティバル公式フラワークイーンの大上さん、長田さん、大段さんの三名をはじめ、可部南グリーン緑の少年団の 17 名、当会会員 2 名を含む計 25 名が参加。白い制服に身を包んだクイーンたちの凛とした笑顔、そして野球帽にスカーフ姿の少年団の元気な「募金のご協力をお願いします!」の声が、交差点一帯に朗らかに響き渡りました。

家族連れや学生、ビジネスマンなど行き交う多くの人々が足を止め、募金箱に心を寄せてくださいました。募金のお礼には、子どもたちが笑顔で花の種と緑の羽根を手渡し、温かな交流がそこかしこで生まれました。

なかでも、ある外国の方が子どもたちの声に惹かれて足を止め、笑顔で募金をしてくださる場面がありました。手渡された花の種に思わず驚き、そして満面の笑みを浮かべたその様子は、国境を越えた思いやりと優しさの象徴として、心に深く残るものとなりました。

また、会場には「緑の募金」ののぼり旗や協力看板を設置し、シンボルキャラクターの「モーリーくん」も登場。子どもたちと戯れながら、その存在感で募金活動をより一層盛り上げてくれました。

晴天にも恵まれ、にぎわいのある街なかで行われたこの活動。寄せられた善意の金額は 25,449 円に達しました。ご協力くださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。

この「緑の募金」は、広島県と公益社団法人広島県みどり推進機構が毎年実施しており、皆さまからの寄付は、森林の整備や学校・公共施設の緑化、森林ボランティアの支援、そして緑の少年団の育成などに大切に活用されます。

私たち「人と樹の会」は、今後も自然との共生と、世代を超えた心の交流を大切にしながら、緑の輪を広げてまいります。

(報告者:櫻井充弘)

番外編現場セミナー:「3000 本の桜を望む森で竹林整備&お花見イベント

番外編現場セミナー「3000 本の桜を望む森で竹林整備&お花見イベント

3/29(土) 安芸高田市八千代町土師 田屋城跡

2025 年 3 月 29 日(日)、安芸高田市八千代町の土師田屋城跡にて、クラウドハンティング企画「3000 本の桜を望む森を、みんなで遊べるもりにしたい!」の一環として、竹伐採と炊き出しのイベントを開催しました。広島市から訪れた家族連れなど、総勢 30 名が参加し、春を迎える森でのひとときを楽しみました。

午前:竹伐採と炊事に分かれて活動

参加者は午前中、「竹伐採班」と「炊事班」に分かれて作業を行いました。

竹伐採班では、3~5 年前に伐採された後、再び伸びた竹を安全に処理しました。

現場は、山城独特の急斜面で足場を固め、しっかり足元を踏みしめて滑落に注意しながら、ヘルメットや手袋、作業靴を着用し、手ノコや草刈り機を使って丁寧に伐採。

伐った竹は麓まで運び、安芸高田市消防局に事前申請をして野焼きで処分しました。破裂音を防ぐために竹を木槌で割り、小さな火でじっくりと焼却。近年多発する山火事に配慮した、安全第一の作業となりました。

また、子どもたちも大活躍。伐採後の竹を火に少しずつ投入し、また、残った竹の節が火にあぶられて爆発する大きな音に驚きながら、お手伝いを真剣な表情で取り組んでくれました。

一方の炊事班では、森川さんと中元(妻)の二人が中心となり、前日から材料を森川さんがカットして準備された具を使って、コロナなどで、しばらく中止していた豚汁を久しぶりに作りました。

火をつけるのに、マッチもライターもない中でファイヤースターターを使って苦労しながら着火し、昨年 12 月に炭焼きで作った炭を使って、当初想定していたよりも参加者が多かったため、2つの鍋を使って豚汁を作りました。鍋を火にかけてくれたのは「森を守る会」の男女 2 名。

さらに、地元の方から猪の肉の差し入れもあり、豪華な一品となりました。

炊事班を支えたのは大人たちだけではありません。子どもたちは薪を一生懸命に集めてくれ、火起こしの準備も手伝ってくれました。

大徳さんは恒例の特性焼きそばを担当し、さらに、現地の原木シイタケもふんだんに使い、自然の恵みを感じられる食事となりました。

今回は特別にみかん入りのお餅もふるまってくださいました。そのやさしい甘さに、参加者からは歓声が上がりました。

桜はまだつぼみ、でも心は満開当日は曇り空で、気温も低め。広島市内では、開花宣言もされ5分咲きでしたが、土師ダム湖畔に植えられた 3000 本の桜はまだつぼみで、花見には少し早い時期でした。開花の見頃は 4 月 7日ごろと予想されています。

竹伐採作業は午前中で完了し、心温まる昼食の後に解散となりました。自然と触れ合いながら、子どもも大人も森づくりの一端を担った一日。心に残る春の森の時間となりました。

(報告者:中元明弘)

現場セミナー :「ととのえる比治山」森林の手入れ

現場セミナー 「ととのえる比治山」森林の手入れ

2/9(日)広島市南区比治山公園内

令和 7 年 2 月 9 日、比治山公園の自然を守り、防災力を高めるための取り組み『ととのえる比治山 vol.14』が開催されました。参加者は総勢 80 名程で、企業(㈱フジタ、マツダ㈱、カルビー㈱、㈱良品計画)の参加者が多く、さらに一般で家族連れの方も沢山参加くださいました。

開始前は前日の雪の影響もあり地面が凍っており、寒い中での実施でしたが、みんなでラジオ体操をして身体を温め、温かい炊き出しの提供で心もお腹も温まり、楽しそうに活動に入ることができました。参加者は柴刈りや枝打ちを体験し、山の手入れを通じた地域の安全と憩いの場づくりに携わっていただけました。

広島市内の身近な自然である比治山公園は、憩いの場であると同時に、豪雨や地震時には土砂災害のリスクも抱えています。山林の適切な手入れを行うことで、災害リスクを低減し、安全で快適な公園環境を維持することが求められています。

今回のイベントでは、地域住民や企業の協力を得て、地元住民から以前より声のあった御便殿広場の東側斜面の鬱蒼とした藪の整備を中心に山の手入れを実践することで、防災意識の向上とコミュニティの絆を深めることを目指しました。

また、山の手入れが単なる作業にならないように、焚き火台を複数設置し、地元のコーヒーを中心に振る舞ったり、まるひろ食堂さんによる具沢山豚汁ご飯の炊き出しを行なってもらうことで、楽しく作業ができる環境づくりも心がけました。

当日は、当初よりリードいただいているひろしま人と樹の会のみなさんや田丸さんを中心にした林業家チームの方々に指導してもらい、参加者がチームに分かれて作業を行いました。午前中は柴刈りや枝打ちなどの山林整備を中心に、想定した整備を行なってもらいましたが、指導者の皆さんと参加するみなさんの呼吸がバッチリで、当初予定していたよりも作業が進み、御便殿広場の北側の一部の整備まで行うことができました。まるひろ食堂さんの美味しくあったかい炊き出しをいただき、午後は整理整頓を行いつつ、災害時や遭難時に役立つ枝木や落ち葉を使ったシェルター(デブリハット)づくりを体験し、非常時に備える知識と技術を学びました。

『ととのえる比治山 vol.14』を通じて、参加者のみなさんに、山林整備の重要性と防災意識の向上を実感していただくと同時に、森が手入れされ心地良い空間が広がっていく満足感を感じていただけたと思います。地域の自然を守り、安全で快適な公園環境を維持するためには、継続的な取り組みと地域コミュニティの協力が不可欠です。そのためにも、まるひろ食堂さんの炊き出しのような“美味しい&あったかい”も大切だと感じています。今後もこのような活動を続け、比治山公園をより魅力的な場所にしていけたらと考えています。

(報告者:和田徳之)

番外編現場セミナー:桜守プロジェクト 手入れ活動

番外編現場セミナー 桜守プロジェクト 手入れ活動

事前準備2/21(金)・本番 2/23(日) 安芸高田市八千代町土師

令和 7 年 2 月 21 日(金)、冬型の気圧配置が強まり、日本海側では大雪となる厳しい天候の中、「土師ダム桜守プロジェクト」の事前準備を実施しました。朝の段階では活動現場にも雪が積もっており、作業の実施が危ぶまれました。しかし、10 時を過ぎた頃から天候が回復し、予定通り活動を開始することができました。事前準備には、高度なチェーンソー技術を習得した会員 11 名が参加し、3 班に分かれて作業を行い

ました。対象となる樹木は、サクラをはじめ枯れマツ、コナラ、ソヨゴ、ネジキなど約100 本。事前に赤いテープで印をつけた木を選定し、慎重に伐採を進めました。特に本番用のサクラについては、伐倒のみに留め、枝払いと玉切りは 2 月 23 日(日)に持ち越すこととしました。

本番当日、天気予報では曇りのち雪とされていましたが、何とか午前中は持ちこたえ、第 38 回「土師ダム桜守プロジェクト」が開催されました。安芸高田市八千代町の地元住民をはじめ、広島市や他地域からも家族連れなど多くの人々が集まり、参加者は総勢 100 名となりました。開会式では、山本優会長による挨拶の後、来賓として安芸高田市長の祝辞(副市長代読)が述べられました。また、継続的な参加者への感謝の意を表すため、15 回以上の参加者の表彰も行われました。当会からは吉田篤三さんが受賞されました。続いて、正本大顧問が作業の注意事項について説明し、参加者はそれぞれ 6 班(桜の木の集積、間伐・下刈り、天狗病枝の切除、施肥、なめこ植菌)に分かれました。記念撮影と安全祈願を終えた後、いよいよ作業を開始しました。

私が所属したチェーンソー班は会員 8 名で構成され、事前準備で伐倒したサクラ 3本の玉切り作業を担当しました。なめこ植菌に適した長さに切り分ける必要がありましたが、太い木や地面に接している部分の処理には苦労しました。しかし、これまでの研修や実践で培った技術を活かし、慎重かつ正確に作業を進めることができました。予定よりも早く作業が完了したため、追加で枯れマツや雑木の伐採も実施しました。

昼食時間には、大勢で一緒に食べるおむすびの美味しさを改めて実感しました。冷えた体にはちょうどよい塩気があり、疲れを癒してくれる貴重なひとときでした。昼食後には、正本大氏による「土師ダムの桜について」の講話が行われ、ソメイヨシノを中心とする 3,000 本の桜の歴史や保全活動の経緯、今後の管理方針について説明がありました。講話では、平成 19 年度にこの活動が発足して以来、延べ 3,172 名が参加してきたことが紹介され、その意義の大きさを再確認する機会となりました。また、桜の適切な管理には定期的な剪定や施肥が欠かせないことが強調され、参加者全員が改めて桜の保全への意識を高めました。

午後も引き続き作業を進めましたが、13 時過ぎから雪が降り始め、次第に強まってきたため、40 分ほど作業を続けた後に切り上げることとなりました。作業終了後の閉会式では、土師ダム管理所長より感謝の言葉が述べられ、参加者には「なめこ菌」を植え付けた「ほだ木」が記念品として配布されました。これには子どもたちも興味津々で、持ち帰って大切に育てるという声が多く聞かれました。今回の活動を通じて、地域の自然環境を守ることの大切さだけでなく、参加者同士の交流の重要性も改めて実感することができました。

土師ダムの桜並木を守るこのプロジェクトは、単なる森林整備活動ではなく、地域社会のつながりを深める重要な役割も果たしています。毎年参加することで、顔なじみの仲間が増え、互いに学び合いながら成長できることが魅力です。加えて、今回も活動ではなめこ栽培という楽しみも得ることができました。これを機に、今後もこのプロジェクトに積極的に関わり、桜の美しい景観を未来へと引き継ぐために尽力していきたいと思います。

(報告者:櫻井充弘)

現場セミナー:ミツマタ植樹会

現場セミナー ミツマタ植樹会

3/14 (水) 安芸高田市甲田町下甲立

晴天に恵まれ、風もない絶好の植栽日の 3 月 14 日「甲田町資源を守る会」(代表垣内洋了)と共催で、甲田中学校と共にミツマタ 150 本、ナンキンハゼ3本、レンゲツツジ 15 本、オオデマリ 20 本(奈良県から森脇さんが持参) 」を植栽しました。

参加者は総勢 80 名。当会からは 9 名が参加し、指導と助言を行いました。

午前中は、当会とレスリング関係者、地元参加者が協力し、ミツマタの生育が芳しくない場所に、シカの食害の強いレンゲツツジ 15 本を捕植し、中苗のナンキンハゼ 3 本は麓に植え、青竹の三本支柱で支えました。中獣害対策として、植えた木々にはネットで保護を施しました。

午後から甲田中学校の行事が多く、植栽時間が限られているため、事前に植穴を掘る準備を行いました。

昼食は、「甲田町資源を守る会」が用意してくださった豪華な弁当を囲み、教徳寺の食堂で交流を深めました。

昨年の植樹会は、雨上がりで地面状態が悪く、やむを得ず会員・関係者が植栽しましたが、児童たちは教徳寺本堂で森林・林業について座学を受けました。今年は甲田中学校 1年生 39 名と先生 4 名)がバスで 13 時に到着し、植樹に取組みました。

開会式は「甲田町資源を守る会」箕越事務局長の司会で進行し、垣内代表の挨拶、続いて、土地所有者の福田富昭さんが感謝の意を述べられました。その後、私から植栽範囲や植え方、急傾斜地(10 度~30 度)での安全対策について説明しました。

参加者は、中学生3班、地元の参加者および東京や奈良からの参加者30名を2班に分け計5班で作業を行ないました。それぞれへルメット・作業服・軍手を着用し、2 人一組で苗木とヤマクワを持ち山に入りました。植付け間隔は 1.8m~2.0m、植穴は 30cm 四方に掘り、苗をしっかりと植え付けた後、根元を踏み固め水鉢を作って水を注ぎました。管理のためピンクテープを付けた竹串を苗木の側に立て、最後に名前を書いたプレートを設置しました。これまでの植樹でミツマタ本数は 850 本となり、群落が形成されつつあります。

事前に地拵えがされていたため作業は順調に進み、14 時 40 分に終了しました。

東京から参加いただいた(公財)日本レスリング協会名誉会長の福田富昭さん、ご息女の除野祥江さん、友人の木名瀬さんも会に華を添えてくださいました。

植栽後の 15 時からは、一般社団法人地域 QOL 研究所主催による、これまで植栽したミツマタでの和紙づくり体験が教徳寺内で行われ、生徒たちは2班に分かれて和紙作りの全工程を学びました。また、森脇信之さん(奈良県のアスカ美装株式会社)が持参された「オオデマリ」20 本も 一緒に来られた奈良県の植木職人から指導を受けながら植栽し、シカ食害防止のネットを設置しました。

参加者一同、ミツマタの可憐な黄色い花に続き、サクラ、ツツジ、オオデマリと3月から6月にかけて花が咲き続ける広島県内随一の美しいミツマタ群落となることを願いながら、植栽に励みました。皆さんお疲れ様でした。

(報告者:櫻井充弘)

現場セミナー:鬼ケ城山 陽光桜植樹

現場セミナー 鬼ケ城山 陽光桜の植樹

事前準備 2/16(日)・本番(2/24)広島市佐伯区美鈴が丘東「鬼ケ城山」

2 月 16 日(日)に事前準備を行い、2 月 24 日(月・祝)に本番として広島市佐伯区美鈴が丘東の「鬼ケ城山」で陽光桜の植栽活動を実施しました。

16 日(日)の事前準備には、午前 9 時に麓の「美鈴の杜」に 18 名(当会 9 名)が集合。「美鈴恵みの森」会長の武村友和さんの開会挨拶の後、作業の注意事項を確認し、準備運動としてラジオ体操を行いました。その後、標高 282.4m の鬼ケ城山の植栽予定地へ移動し、整備された作業道を活用して軽トラックで資材を運搬しました。

作業は 2 班に分かれ、赤いテープで印を付けた立木の伐採・処理を実施。チェーンソー班はヘルメットや防護服を着用し、安全に配慮しながら枯れたマツ、ソヨゴ、リョウブ、コナラを伐採しました。

一方で、花が咲くミツバツツジは残し、木材は適切な長さに切断し、整理しました。経験者が多かったこともあり作業はスムーズに進み、3 時間後には明るく開けた植栽地が完成。眼下に美鈴が丘団地が広がる光景に、参加者からは「自宅が見える!」といった喜びの声が上がりました。

作業後、正午に下山し、地元女性会の方々が準備してくださった昼食をいただきました。食事をしながらの自己紹介では、出身地や参加のきっかけが話題となり、思いがけない交流が生まれました。美鈴が丘団地との協力関係も深まり、今後の活動にもつながる貴重な機会となりました。

24 日(月・祝)は、この冬一番の寒波到来により山頂付近には 10cm 弱の新雪が積もり、予定していた 12 本の陽光桜の植樹は困難に。午前 9 時 30 分、積雪のため開始を 30 分遅らせ、「美鈴恵みの森」会長の挨拶とともに活動がスタートしました。参加者 11 名(当会3名)がヘルメット・防寒服・長靴を着用し、新雪を踏みしめながら苗木と肥料を運搬。足元が不安定な中、重い苗木を運ぶのは苦労しましたが、慎重に植穴を掘り、桜の向きを考えながら 6 本を植え付けました。

11 時前には雪が上がり、山頂から広島市内や美鈴が丘団地の雪景色が一望できる絶景が広がりました。作業を終えて正午前に下山し、地元女性会の方々が準備してくださった温かいうどんと豚汁をいただき、冷えた体が温まりました。

鬼ケ城山は標高 282.4m で、多くの登山者に親しまれる展望の良い山です。今回の植栽活動により、山の魅力を高めるとともに、安全で楽しめる環境を整備することができました。今後も植樹活動を続け、鬼ケ城山の自然環境保全と地域活性化に貢献していきたいと考えています。無事故で作業を終え、地域の方々と楽しい時間を共有できたことに感謝します。参加者の皆さん、お疲れ様でした!

(報告者:櫻井充弘)

現場セミナー:『ととのえる比治山』でデブリハット作りに挑戦!

現場セミナー『ととのえる比治山』でデブリハット作りに挑戦!

2/9(日) 広島市南区比治山公園内

2 月 9 日に開催された『ととのえる比治山』に参加しました。

前日までの凍えるような天気から一転し、気温は低いものの、朝から青空の広がる気持ちの良い日でした。

大人から子どもまで多くの方が集まり、みんなで力を合わせて木を切っていくと、午前中だけで森の景色が一変。光が差し込み、驚くほど明るくなりました。

お昼は「まるひろ食堂さん」の具沢山な豚汁ご飯の炊き出しをいただいて体がポカポカ、体力も回復!

午前中頑張ったので、午後からは切った木々の整理だけということに。そこで主催の和田さん、櫻井事務局長、正畑さんに相談して以前からみんなで作りたかった枝木と落ち葉を使ったシェルター(デブリハットと呼ばれるもの)を作ることにしました。

デブリハットは私が 1 月に茨城で講習を受けた中で教えていただいたもので、森の中で遭難した時や、災害時に何も持たず避難しなければならない時に、枝や落ち葉だけで作れる「道具不要のシェルター」 です。

非常時に最も優先すべきなのは「空気の確保」、そしてその次が 「体温の保持」。

落ち葉には 熱を閉じ込める力があり、このシェルターがあれば 、もしもの状況でも命を守ることができます。

「楽しみながら非常時に備える知識と技術を身につける」今年、会としても、私自身も目指していることの一つです。

まずは たっぷりの落ち葉を集めて、ふかふかのマットを作成。次に、午前中に切った木の中から 丈夫な枝を選び、骨組みを組み立てます。仕上げに落ち葉でしっかりと覆い、ついに完成!

予想以上に 大きなデブリハットができ、みんなで中に入ってその居心地を体験しました。

中から見ると、落ち葉の隙間から光が漏れている部分もあり 「まだまだ改良の余地あり!」 ということも実感。実際に作ったからこそ、気をつけるべき点や次回の改善ポイントがよく分かりました。

また機会があれば、どこかの現場で再挑戦したいです。

少し話は逸れますが、私が会に入会してから 1 年が経ちました。

去年、初めて人と樹の会の現場に参加したのは 2024 年 2 月に行われた、ちょうど 1 年前の「ととのえる比治山」でした。

「まだあまり親しくないみんなと上手く作業できるかな?」「足手まといにならないかな?」

不安とドキドキを抱えながら、比治山公園へ向かったのを今でも覚えています。

そんな心配をよそに、そのまま会の楽しさに引き込まれた私ですが、去年 1 年間でたくさんのことに挑戦させていただき、いつも私がやりたいことを応援してくれて、いろいろなことを教えてくれる(そして一緒に遊んでくれる)メンバーや地域の皆様のおかげでとっても楽しい 1 年でした。

もう、あっという間に春が来ますが、みなさまこの 1 年も引き続きよろしくお願いいたします。

(報告者:小浜愛香)

番外編現場セミナー:己斐西竹林伐採事業(PARTⅡ)

番外編現場セミナー 己斐西竹林伐採事業(PARTⅡ)

1/25(土) 広島市西区己斐西

1 月 25 日(土)、2 回目の竹林伐採作業を行い、参加者は 10 名(内 1 名は見学者)でした。この日は、前回の経験を活かし、作業の範囲や手順、注意点を再確認した後、作業を開始しました。作業場所は急な勾配の山中で、広葉樹と竹が共生しており、その中には枯れた竹が絡まっている場所でした。竹と広葉樹が絡み合って倒れにくいため、伐採作業には細心の注意が必要でした。

作業は安全第一で進めました。参加者はヘルメットや防護服、安全靴、防振手袋など、必要な安全装備を身に着けて作業に取り組みました。伐採の方法は、3 名ずつのグループに分かれて進め、1 名が伐採を担当し、他の 2 名は伐った竹を運び、安全な場所に積み上げました。竹が倒れにくい場合はロープを使って引き倒しました。伐採した竹のうち、取り扱い易い竹については、枝を付けたまま長尺で下に落ちないよう積み上げました。その後、その他の竹は約 3 メートルの長さに切り、幹と枝付きの部分に分け、切口を揃えて安全な場所に積み上げていきました。

休息時間には、地元の赤井さんから飲み物やお菓子の差し入れがあり、参加者一同感謝しました。

安全を最優先にした作業が功を奏し、無事故で作業を終えることができました。今回の伐採作業では、1 回目と合わせて約 230 本の竹を伐採しました。作業が終わる頃、薄暗かった竹藪が消え、山の斜面に夕日が差し込み、明るく輝く景色が広がりました。

作業に参加した皆さん、お疲れ様でした。

(報告者:櫻井充弘)

番外編現場セミナー:竹チップ作業

番外編現場セミナー竹チップ作業

1/22(水)広島市西区己斐西

1 月 22 日、西区己斐西にて竹のチップ化作業を実施しました。美鈴が丘「美鈴の杜」代表の武村さんと前川さんが 9 時にチッパー機を搬入し、1 月 18 日に伐採した約 90本の竹を 9 名(この内見学者1名)でチップ化しました。

作業開始前にミーティングを行い、安全第一を確認した後、チッパー機を背景に集合写真を撮影。チップの排出口にはブルーシートを敷き、その上にチップを受ける準備を整えました。

作業はバケツリレー方式で進め、竹の集積からの引き出し、手渡し、ホッパーへの投入、太さが 10cm 以上の竹割り作業などに役割分担しました。チッパー機は順調に稼働し、投入した竹が勢いよく細かなチップとなって吐き出されました。竹の切り口を揃えていたため作業はスムーズに進みましたが、大量に投入すると機械がガガガ―ガガガ―と息切れするような異音を発しスピードダウンし、適切なペースでの投入が重要であることを学びました。

また、作業中は粉じんが舞い、マスクや耳栓を着用していても厳しい環境でしたが、積み上げられていた竹がどんどん減っていく様子に達成感を感じました。

昼食時には地元の赤井さんからコーヒーやお菓子の差し入れをいただき、一同で感謝しました。

今回生成した竹チップは、今後カブトムシの飼育や堆肥などの資源として有効活用する計画です。充実した一日となり、参加者全員が満足感を得られました。

(報告者:櫻井充弘)

番外編 現場セミナー 「鈴が峰小学校どんぐりのコマ作り、マツカサツリー作り」

番外編 現場セミナー 鈴が峰小学校どんぐりのコマ作り、マツカサツリー作り

11 月7日(木)、12月9日(月) 広島市西区鈴が峰町 鈴が峰小学校

中元の地元の鈴が峰小学校から、昨年と同じように小学校1年生の学校教育活動地域連携推進授業でどんぐりのコマ作り、マツカサツリー作りの指導してほしいと言われ、会で引き受けることにした。

どんぐりコマに適しているどんぐりは、クヌギ、アベマキであるが、鈴が峰小学校庭にクヌギが植えてあり、昨年は沢山のドングリが生っていたが、今年はほとんど生っていなかったと嘆かれていた。私も友人宅のあてにしていたクヌギの木がナラ枯れの被害にあい、 ドングリを調達することはできなかった。 櫻井さんや神川さんの協力により、十分な量のクヌギのドングリを用意することができた。

11 月 7 日のドングリコマ作りには、井本、櫻井、中元の 3 名で指導を行った。9時過ぎに小学校に集合した。時間になり1年生 15 名が先生に連れられて、工作室に入ってきた。

最初に、わが会恒例の 「どんぐりころころを」学校中に響き渡るような大きな声で3唱し、どんぐり教室を開始した。

まず井本さんが絵をかきながら、 その中で、 地元の街路樹としてたくさん植えてあるマテバシイとコマに使うクヌギのどんぐりの違いを説明した。

また根の出たクヌギを示して、どんぐりの根や芽の出方を説明し植え方を教えた。

またクヌギのどんぐりはタンニンがたくさんあり苦くて食べられないが、マテバシイのどんぐりは甘みがありどんぐりクッキーを作ればおいしいと説明すると、 「食べたいー」とたくさんの声が聞こえた。

どんぐりコマは、 お世話になった 6 年生、お父さんお母さん、 学校の隣のルンビーニ幼稚園の年長さん、自分用の4つ以上を目標に作るようにと先生が説明された。

3 班に分かれて、コマ作りに取り掛かった。万力にクヌギのどんぐりを固定し、最初にキリで穴を開け、 適当な深さになったところでキリを抜いて、爪楊枝を刺させて、適当な長さに切りどんぐりコマの完成である。 そのコマを回して出来上がりを確かめて、 その後思い思いに色付けを行った。

終わりには 7 個作ったなど、作ったどんぐりコマを見せてくれた。子供たちが大きな声でお礼を言ってくれて事故もなく無事に終わることができた。

後日、子供たち全員から感謝の文集をもらった。

「どんぐり名人さんへ。どんぐりには、いろいろな種類があることがわかりました。どんぐりコマをまわしたときに、ほそいつまようじでぐるぐるまわすときたのしかったです。おしえてくれてありがとうございました。」など。

12 月9日にはマツカサツリー作りを行った。

当日は、櫻井、中元に三原から正畑さんに加わってもらい 3 名で指導を行った。 今回も1年生 15 名を 3 班に分けてのマツカサツリー作りである。

大王マツなどの大きなマツカサがいいが、 なかなか手に入りにくかったのを、正畑さんが苦労して手に入れてくれた、大王マツのマツカサを使ってツリーを製作した。

事前に正畑さんが、台を木肌のつるつるして固いナツツバキやリョウブにクロモジオの枝で固定し、 、マツカサに銀色の色付けを行い準備してきてくれた。

子供たちにマツカサ、爪楊枝を渡しマツカサツリーに爪楊枝を使って、マツカサの松一辺一辺にボンドをつけさせた。その後正畑さんが、キラキラ素材を一面につけた。 その後いろいろなビーズの飾りつけを行って出来上がりである。子供にはそれぞれ個性がありボンドを沢山つけて飾りつけ、 キラキラをたくさんつける子や、 ビーズの色を統一する子、 簡素にバランスを考えながら飾りつけをする子などそれぞれのマツカサツリーが出来上がった。

最後に、自分の作ったツリーに名前を付けて、その名前の由来を全員に発表してもらった。

「平和を願うツリー、友達と仲良くするツリー、みんなが幸せになるツリー」などユニークでホントに1年生と思うような名前を付けて発表してくれた。

クリスマス前に、自分で作った世界に一つのマツカサツリーに子供たちはもちろん先生も大喜びであった。

どんぐりコマ作りやマツカサツリー作りを通して、楽しい時間が共有でき、子供たちに我々爺々連中も元気をもらうことができた。

(報告者 中元明弘)

番外編現場セミナー「 炭焼き体験講座」

番外編現場セミナー 炭焼き体験講座

開催期間:2024 年 11 月 19 日(火)~12 月 22 日(日)

場所:安芸高田市八千代町土師及び北広島町土橋

参加者:延べ 82 名、見学者3名

11 月 19 日(火):炭木の調達

◯参加者:4 名

主な作業は、炭焼きの原料となる木材の調達でした。北広島町土橋の山中で、コナラやミズナラなど広葉樹 15 本を選定し伐採。伐採した木は山から運び出し、現地で 99cm に切り揃えました。この

長さは窯に入れる際に適したサイズです。適切な伐採方法と安全管理のもと、効率よく作業が進行しました。

11 月 28 日(木):炭木の搬入と薪割作業

参加者:8 名

この日は、伐採した炭木を北広島町土橋から安芸高田市八千代町土師にある炭小屋まで運搬しました。トラックを使用して運び、運搬後は薪割機を使い、炭木を必要な大きさに分割しました。薪割は木材の乾燥を促進し、炭焼きの効率を高める重要な工程です。

11 月 29 日(金):不足分の炭木調達

参加者:13 名

この日は、地域の「桜守プロジェクト」に協力しながら不足分の炭木を調達しました。安芸高田市内の山林でアラカシを伐採し、炭焼き用に準備を進めました。桜の保全活動との連携により、伐採し

た木材を無駄にせず活用する取り組みが地域全体で評価されています。

11 月 30 日(土)~12 月 1 日(日):窯への立て込みと焚口で燃やす木の調達

参加者:延べ 12 名

炭木の準備が整った後、窯への立て込み作業を行いました。炭木を縦に立てて隙間なく配置し、炭木と窯の天井の隙間には、上げ木を詰込み、適切な空気の流れを確保しました。立て込み終了後には窯の入口を耐火煉瓦や赤土、灰などで部分的に封鎖しました。

12 月 2 日(月)~12 月 7 日(土):炭焼き工程

1. 12 月 2 日~12 月 7 日:泊まり込みで火の管理

炭焼きの最も重要な工程である火の管理は、過去の記録された「炭焼き帳」を参考にして参加者が交替で泊まり込みながら行いました。昼夜問わず窯の温度を監視し、煙の量や色の変化を観察して調整しました。この作業では、窯周辺の安全確認を徹底しつつ、夜間の温度変化や天候に対応する体制を整えました。特に夜間の寒さが厳しい中で、交代制の作業により安定した温度管理が実現しました。

2. 1日目(12 月2日)6 名

火入れを開始。火を入れてからは煙の温度や排出量を調整しながら慎重に管理しました。火の管理では窯の内部温度を一定に保つことが、良質な炭を作るための鍵となります。

3. 2 日目(12 月 3 日) 5名:見学者2名

外気温が急激に低下し、作業環境が厳しくなりました。窯の内部温度は予定よりやや低めで推移しましたが、細かな調整を続けながら焚口で薪を投入燃やし続けました。

4. 3 日目(12 月 4 日) 4名

雪やみぞれが降り、気温がさらに下がりましたが、窯内部の温度は安定して上昇しました。

この日も温度や煙の色、量を観察しながら、炭焼きの進行具合を確認しました。

5. 4 日目(12 月 5 日) 3名 見学者1名

雪や雹、雨が交互に降る天候でしたが、炭焼きは計画通り進みました。参加者は防寒具を着用しながら作業を続け、窯周辺の安全確認も実施しました。

6. 5 日目(12 月 6 日) 4名

夜間も窯の温度管理を徹底しました。炭焼きの後半に差し掛かかり、煙の色が変化し始めたので、精錬の段階が近いことを確認。参加者が交替で温度を監視し、適切な調整を行いました。

7. 6 日目(12 月 7 日) 5名

最終日となったこの日は、目標温度に到達したので精錬を開始しました。煙が透明となり、温度も391.2℃になり炭化したと推定し、炭焼きを無事に終了。窯を封鎖し、炭の冷却期間に入りました。

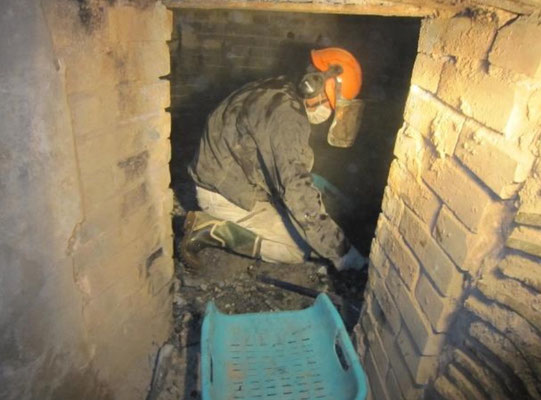

12 月 22 日(日):窯出し

参加者18名

朝方は雪が舞い 10 時ごろから晴れ間となる天候でした。作業は炭窯の中で行いました。窯から炭は 1 本1本「そり」に載せて小屋の中に敷いたブルーシートの上に次々と運び出した。完成した炭

は黒光りし、金属音のする良質な木炭でした。最終的に箱や米袋に詰めて計量した結果、収穫量は 334.5kg(前回 320kg)となりました。また、遊び心で焼いた「飾り炭」も美しく仕上がり、参加者はお土産として持ち帰りました。最後に炭小屋の清掃を行い、灰で黒くなった顔を笑顔に変えて集合写真を撮影して終了しました。

まとめ

今回の炭焼き体験講座では、地域の資源を活用しながら伝統的な炭焼き技術を学び、実践しました。特に、記録された「炭焼き帳」を参考に、参加者たちが試行錯誤しながら泊まり込みで行なった火の管理は、参加者の連携と責任感が光る作業でした。悪天候にも負けず、地域の伝統を守るとともに、新たな発見を楽しむ場として、炭焼き体験講座は成功裏に終えることができました。皆様お疲れ様でした。

特別な感謝

今回の炭焼き体験講座では、多くの方々から以下のご協力を頂きました。心より感謝申し上げます。

・宿泊用ログハウスの提供・2T ダンプ、

軽四トラックの借用・昼食時の焼肉や夕食の差し入れ

・窯出しでのおにぎりや豚汁の振る舞い

(報告者:櫻井充弘)

番外編現場セミナー「桜守プロジェクト 土師ダム湖畔のさくら並木の手入れ」

番外編現場セミナー 桜守プロジェクト 土師ダム湖畔のさくら並木の手入れ

事前準備 11/29(金)

本番 12/1(日)

安芸高田市八千代町土師

事前準備

日時:11 月 29 日(金) 雨から曇り

参加者:会員 13 名

11 月 29 日、金曜日に「土師ダム桜守プロジェクト」の事前準備を実施しました。高度なチェーンソー技術を習得した会員 13 名が参加し、事前に赤いテープで印を付けた約 120 本の樹木(サクラ、イチョウ、スギ、シラカシ、竹など)を伐採しました。本番用

のサクラの木は伐倒のみ行い、枝払いと玉切りは 12 月 1 日の日曜日に持ち越しました。それ以外の樹木は運搬しやすいサイズにカットし、本番に備えました。

本番

日時:12 月 1 日(日) 曇りのち晴れ

参加者:100 名(会員 15 名含む)

12 月 1 日、第 37 回を迎えた「土師ダム桜守プロジェクト」が開催され、桜に関心のある八千代町内の家族連れや広島市などから 100 名が参加しました。

◆開会式

開会式では、山本優会長の挨拶に続き、来賓の藤本悦志安芸高田市長より祝辞が述べられました。その後、15 回の参加者の表彰が行われ、続いて正本大顧問から作業場での注意事項について説明がありました。各班長紹介後、各班に分かれてました。作業を開始する前には恒例の安全祈願(どんぐりころころ)を三唱しました。

◆チェーンソー班の作業

私が所属したチェーンソー班は当会の会員 6 名で構成され、11 月 29 日に伐倒したサクラ 4 本を玉切りしました。玉切りする木は、なめこの植菌用に適したサイズにカットしました。太い木や地面に接した部分の処理には苦労しましたが、これまでの訓練の成果を発揮し、無事作業を終えることができました。

◆昼食

外で食べたおむすびは、汗をかいた後の塩味が絶品でした。自然の中での食事が参加者の疲れを癒してくれました。

◆午後の活動

午後は、来年 2 月に予定されている第 38 回桜守プロジェクトの準備作業です。立木に巻き付いたフジヅルの切断を行いました。土師ダムの水位が高いため、水面に沈んだツルの伐採はできませんでしたが、全体の 90%の作業を完了し、安全な作業環境を整えることができました。

◆閉会式

閉会式では、協賛の土師ダム管理所長さんからお礼の言葉と、土師ダム 50 周年記念イベントが来年 2 月 9 日に開催されることが発表されました。参加者は「なめこ菌」を植え付けた「ほだ木」を 1 本ずつ持ち帰りました。地域一丸となった取り組みの規模

に感動を覚えました。

◆まとめ

土師ダムの桜並木を守るため、多くの人々が参加するこのプロジェクトの意義を改めて感じることができました。地域の自然を守るだけでなく、参加者同士の交流を深める場としても素晴らしい活動です。なめこ栽培の楽しみも増え、今後も引き続き参加を

続けていきたいと思います。

(報告者:櫻井充弘)

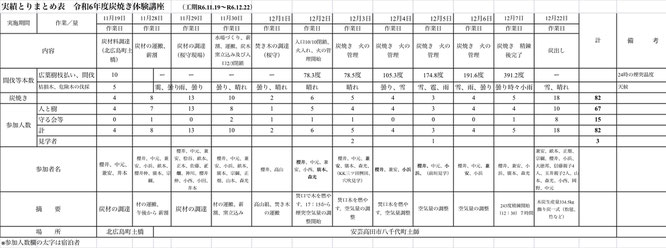

令和6年12 月 庄原市森林体験プログラム事業実施業務報告書概要

令和6年12 月 庄原市森林体験プログラム事業実施業務報告書概要

Ⅰ実施概要

1 業務名称 森林体験プログラム事業実施業務

2 委託期間 令和 6 年 4 月 18 日~令和 7 年 3 月 31 日

3 開催場所

庄原市比和町古頃 579 番地 庄原市森林体験交流施設「森林の学舎 ・比和」 、アサヒの森、 比和財産区有林、比和自然科学博物館、庄原市自然とやすらぎの里宿泊研修施設「かさべるで」 、庄原市比和財産区、道後山カントリーパーク、西城小学校

4 要旨

庄原市「森林の学舎・比和」を中心とする自然豊かな施設を活用し、児童を対象に森林体験学習を実施。 森林の多様な役割について学び、森林や林業への興味・関心を深めるとともに、豊かな感性や協調性、自己肯定感を育むことを目的とした。

期間中以下のように小・中学校を対象とした体験学習を計 11 回実施した。

事前学習を 3 回行い、体験活動の円滑な実施に向けた打合せを7回実施し無事故で事業目的を達成した。

5 児童活動内容(打合せは除く)

①林業体験、 木工・クラフト、植物観察、 星空観察 西城小学校 延べ 38名 (1泊2日)

②比和財産区散策 比和中学1年生 1 名

③クロモジ精油抽出 比和中学1年生 1 名

④座学 永末小学 5 年生 17 名

⑤座学 山内小学 5 年生 12 名

⑥座学 板橋・峰田小学 5 年生 22 名

⑦アサヒの森散策・林業体験・焚火体験・木工・クラフト・星空観察・比和自然科学博物館視察 永末小学 5 年生 延べ 51 名 (2泊3日)

⑧アサヒの森散策・林業体験 焚火体験・木工・クラフト・星空観察・比和自然科学博物館視察 板橋・峰田小学 5 年生 延べ 66 名(2泊3日)

⑨座学 板橋小学 5 年生 17 名

⑩アサヒの森散策・林業体験・焚火体験・木工・クラフト・星空観察・比和自然科学博物館視察 山内小学 5 年生 延べ 36 名 (2泊3日)

⑪アサヒの森散策・林業体験・木工・クラフト、高野小学4年生 11 名

⑫アサヒの森散策・林業体験・木工・クラフト、 庄原小学4年生 44 名

別紙「実績とりまとめ表」を参照

6 実践者 NPO 法人ひろしま人と樹の会

7 協力機関

庄原市、アサヒの森環境保全事務所、比和自然科学博物館、比和財産区 庄原市自然とやすらぎの里宿泊研修施設「かさべるで」庄原市比和自治振興区、道後山カントリーパーク

Ⅱ実施実績 詳細は別紙、実績とりまとめ表のとおり

1 参加校

中学校 1 校(比和) 、小学校 7 校(西城、永末、山内、峰田・板橋合同、高野、庄原)

2 参加生徒数 延べ 310 名

3 指導者数 延べ 111 名、委託者 15 名

4 業務実施時間 107 時間

5 業務参加者数 延べ 531 名

Ⅲ総括・成果と課題

1 総括と成果

本事業では、地域の自然環境を活用し、多様な森林体験活動を実践した。特に以下の成果が掲げられる。

〇児童の人間形成の促進

森林体験活動を通じて「規範意識」や「協調性」豊かな感性、 「自己肯定感」を育成しました。児童たちはお互いに助け合いながら自然 「の偉大さに触れ、環境保全の大切さを学びました。

〇多彩な体験活動の提供

比和財産区やアサヒの森の散策 (初めてフイールドビンゴをメニュー化) 木工・クラフト体験、クロモジ精油抽出体験、自然観察会、林業体験、焚火体験など初体験の活動が多く、好評を得ました。「世界で一つだけの作品」として木製品を持ち帰ることで、木材の有効活用を実感しました。

2 課題

〇施設整備の充実

課題としては、財産区にはトイレが無いため仮設トイレの設置が必要。また、安全・安心な活動フイールドを提供するため、草刈りや蜂対策などの事前準備が不可欠でした。

〇活動時間の確保

活動時間が、延長されたことで内容を充実させることができたがさらなる工夫が求められる。

3 今後の展望

〇集団宿泊活動施設の拡充

〇低学年を対象にする「どんぐり教室」の導入

〇教育委員会との連携強化

4 提言

1 「森林の学舎」の有効活用

〇宿泊可能施設の整備

〇木工・クラフト大型機器の整備

2 事業の普及啓発

〇教育委員会との連携

〇市民への広報活動

3 人材育成

〇持続可能な活動を推進するコーディネーターの育成

今後も庄原市の森林体験事業をさらに充実させ、未来を担う子供たちの成長を支えていくことを目指します。

番外編現場セミナー:秋の森林浴×史跡探索ウォーキング

番外編現場セミナー:秋の森林浴×史跡探索ウォーキング

11/16(土)安芸高田市八千代町土師・田屋城址

11 月 16 日(土)、安芸高田市の田屋城址にて秋の森林浴イベントを開催しました。当日は朝から曇り空で天気が心配されましたが、大人 15 名、子ども 10 名、合計 25 名の参加者が集まり、無事にイベントをスタートすることができました。

今回のイベントは、スポーツ庁のスポーツ人口拡大に向けた取り組みモデル事業の一環として、「森林浴×スポーツ」をテーマにした全国 8 カ所での取り組みです。森林浴ファシリテーターが主体となり、参加者にはストレスチェックアプリ「COCOLOLO」を使用して心の状態を測定していただきました。

まず、森に入る前に「COCOLOLO」アプリを使い、現在の心の状態を「理想」「やや理想」「集中・覚醒」など 10 段階に分けて測定します。私も実際に計測を行ってみたところ、イベントの準備で緊張していたためか「ストレス気味」という結果でした。

参加者の皆さんもそれぞれ計測を終え、いよいよ森の中へと進みます。

三の丸から本丸、二の丸へと進み、横堀へと降りるコースは、遊歩道から次第に道なき道へと変わります。小さな水路が出現する箇所では、小さな子どもたちにとって少し難しい場所もありました。「怖い~!」と立ち止まる子どもたちを、お姉さんたちが「がんばれがんばれ」と声をかけて助け合う微笑ましい姿が印象的でした。

森の中を進みながら、おしゃべりを楽しむ大人たちの姿も見られ、五輪塔では小田さんによる般若心経が唱えられました。子どもたちも静かに手を合わせる可愛らしい姿に心が和みます。

ゴール地点のお玉ヶ池では、湖面に映る景色を楽しみました。その後、出発地点である大徳さんのログハウス前に戻り、ウォーキング後の計測を行います。心の状態が改善した方、あまり変化がなかった方と結果は様々でしたが、私自身は「ストレス気味」から「理想」へと改善。心も体もリフレッシュしてイベントを終えることができました。

ウォーキングの後は、大徳さんが用意してくださったバーベキューをみんなで楽しみました。子どもたちは丸太切りや木のペンダント作りに挑戦し、たくさんの素敵な作品を見せてくれました。

今回のイベントは、参加者の皆さま、そしてフィールドを提供してくださった大徳さんのご協力により大成功となりました。また、準備段階から当日までサポートしてくれた田屋城址を守る会、当会のメンバーにも心から感謝いたします。

また暖かくなったら、田屋城址での森林浴ツアーを行う予定です。ぜひまた森を一緒に歩きましょう。

(報告者:小浜愛香)

番外編現場セミナー第 3 回「安全に木を伐る技術研修会」

番外編現場セミナー第 3 回「安全に木を伐る技術研修会」

2024 年 11 月 17 日(日)場所: 北広島町戸谷 ヒノキ林

本研修も3回目、補修を含めると 4回目で本年度最後の研修である。これまでの 3回で、①横置きした丸太を切る、丸太を立てて横挽き・受け口づくりの基礎訓練、②チェーンソーの刃の目立て、③マンツーマン指導の伐木・枝払いの実習、牽引具のチルホール・ワイヤーの掛け方等、実践中心の訓練を受けた。

本日の研修は、指導講師桧谷さん、サポート櫻井さん、受講者は当会会員6名(正畑、小西、岡野、小浜、藤井、兼安)計8名が参加した。

最初に桧谷さんから前回までの振り返り、特に目立ての重要さについての話があった。「刃の付け方によるキックバック、刃が切れないと無理な力を加えエンジンの不調をきたすなど、良い目立てはチェーンソーを安全に使用する前提である」というようなことを強く言われた。

その後道具を軽トラに積んで、皆は約 500mの山道を歩いて登り現場に向かった。今日の訓練は各自、順番に1~2本、受け口づくり~伐倒、枝払いまで桧谷さんが観察指導し、各自が不得手に気づき、克服することを目標にした。

まず、最初は伐倒径50cm、樹高約20mのヒノキで幹上部12mくらいから上が大きく谷川に曲がった木を山側へ倒す。山側に牽引するためのワイヤー・チルホールを設置し、伐倒は岡野さんが担当し、他のメンバー全員は見学した。

やや起こし木である。岡野さんのチェーンソーのガイドバー長さは 45cm、伐倒径50cmよりも短く、受け口づくりは幹の左右から交互にチェーンソーを入れて切ることになるが、会合線を左右一致させるのは容易ではない。それでも水平切り、斜め切りを数度繰り返し修正して、桧谷さんの OKが出た。岡野さんは汗だくである。

さらに続けて追い口を切り、くさびを打って最後はワイヤーをチルホールで引き、20mの大径木は見事狙った方向へ倒れた。見学していた皆から思わず拍手が出た。

その後は経験者と初心者がペアになり選定した木を伐倒した。各自順番に受け口づくり~追いヅル切り~伐倒まで桧谷さんが立会い、厳しい指導が入るので時間はかかるが、受け口切り込み位置の決め方、会合線の合わせ方、突っ込み切りを入れる位置と出す位置、くさびを打つ位置などが実感できたと思う。昼休憩を挟み各自1~2本伐採、枝払いまでを実践した。

今回の補修を含め4回の研修内容は①丸太による基礎訓練、②目立て、③伐倒実践であったが、特に③伐倒実践は受け口づくりから伐倒までの一連の動作を細かくチェックして受講生毎に具体的な指摘・アドバイスをしていただき大変有益な研修だったと思う。日常の活動の中ではなかなか体験できない貴重な 4日間であった。

研修場所の提供から用具の準備、受講生の力量・課題をよく観察してもらったこと、的確な指摘など、講師の桧谷さんには受講生全員感謝の気持ちで一杯です。

(報告者;兼安俊介)

現場セミナー「郡山城跡の枯れ木伐採と登山道清掃活動」

現場セミナー「郡山城跡の枯れ木伐採と登山道清掃活動」

10月 27 日(日) 安芸高田市吉田町吉田 郡山城跡

第18回安芸高田市ボランティア交流活動~「郡山城跡の枯れ木伐採と登山道清掃活動」が10月27日に開催され、安芸高田市吉田町をはじめ近隣市町の一般ボランティアを含めて72名の方が参加者されました。「ひろしま人と樹の会」は令和2年から参加(共催)して今年で5年目になり、今日は 10名の会員が参加した。

素晴らしい秋晴れの下9時から開会式が始まり、最初に市ボランティア連絡協議会の芦田会長から5回参加者に感謝状が贈呈されました。当会からは櫻井事務局長、住田さんの2名が表彰されました。芦田会長、藤本市長、櫻井事務局長等の挨拶の後、9時30分から活動開始、参加者はABCD4グループに編成され、当会メンバーは数名づつA,C,Dの3グループに分かれ危険木、枯れ木の伐採を担当した。

今回の枯れ木伐採・清掃場所は毛利元就墓所~三の丸付近までの登山道周辺であり、これを4区分に分けて下から A-B-C-Dグループの順に担当しました。Aグループはカシなど径43~113センチの伐採木が7本あり、ベテランの桧谷さん、住田さん、櫻井さんが担当した。

危険木・枯れ損木等の伐採木は全体で大木が10 本(径50センチ以上は4本)中小木30本あまり、伐採木にはピンクテープが巻いてあるが、郡山城跡は文化財(国の史跡)であり、伐採対象木以外は原則伐採不可、登山道を損傷することも不可なのでなかなか難しい。Cグループは安芸高田市社協の元気のいい若い人であり、私と正畑さんが伐採・枝払い・玉切りした木をどんどん片付け、伐採後枝葉が散乱した登山道を清掃してくれる。

中木5本、小中木10 数本くらい伐採した。最後に幹の上部が登山道側に大きく曲がり、枝葉が張り出している径 30センチくらいの半枯れ木を伐採した。周囲は小中木が密集しており伐倒時に掛かり木になる恐れがあったが、危険木でありまた来年まで1年間放置するのも危険だと思い慎重に伐採したが、なかなか倒れず正畑さんと悪戦苦闘しているところに櫻井さんの助け舟があり、また社協の若い人がテキパキ動いてくれ、12時過ぎにやっと片付いた。1時間かかった。

閉会式が始まるというので登山道を下りたが、登山道はびっくりするくらいきれいに清掃されていた。「タイからの旅行者」が山城を訪れ、下山中に風景が変わっていることに気づきました。そこでボランティア活動の様子を見て、その成果に感心し、貴重な体験として大変勉強になったと感じて、ねぎらいの言葉をいただきました。

閉会式は芦田会長からボランティアの皆さんへの感謝、藤本市長が持参のチェーンソーで奮闘した話、また櫻井さんから、「わが人と樹の会ベテラン」の超人的なパワーとスタミナの話など和やかなムードのなかで終わり、事務局から弁当をいただいて解散した。

(報告者;兼安俊介)

番外編現場セミナー第 2 回「安全に木を伐る技術研修会」

番外編現場セミナー第 2 回「安全に木を伐る技術研修会」

開催日: 2024 年 10 月 20 日(日) 場所: 北広島町戸谷 ヒノキ林

第1回の9月15日(日)は午前中に30℃を超える猛暑であったが、今回は暑くなく寒くなく絶好の伐採日和の中、6名が参加した。前回と同じく指導講師は桧谷さん、サポートは櫻井さん、受講者は当会会員3名(新本、岡野、兼安)ともみのき森林公園職員の森田さんの4名であった。

今回の受講者4名はチェーンソーによる伐採経験者であり、研修内容は前回より実践的なものであり①目立て、②伐倒実技、③チルホールを使用したワイヤー掛けであった。

目立ての研修は、まず各自のチェーンソーの刃を桧谷さんがチェックして刃の角度や長さの長短、刃の曲がり等、問題個所とその原因(ヤスリの握り方、送り方、姿勢など)を指摘する。そして自分で修正して見せて、受講者にさせてみる。研修の短時間の中ではとても桧谷さんのようにはできないが「どういうことがいけないのか、なぜそうなっているのか、どうしたら修正できるのか」そういうことを意識して反復練習することが大切だと教えられる。

目立ての次は昼休憩を挟んで伐倒実技。各自の技量を考慮して4本の伐倒木が選定してある。伐倒径は40~45cmあり、受講者にとっては大径木である。ただいずれも伐倒方向に邪魔になる木はなく伐倒の基本である受け口、追い口を正確に作り、狙った方向に安全に伐倒する基本を身に付ける訓練である。これも受講生一人づつ、開始から伐倒完了まで桧谷さんがつきっきりで指導し、他の受講生はそれを見学する。この見学がまたいい勉強になる。他の3人は狙った方向に倒したが、私は追いヅルを切り離すときチェーンソーのバー先端で前ヅルの左端を欠いたため、伐倒方向が大きく右側に(狙いより30度)ずれた。大きな反省点である。

いずれの木もチルホール、ワイヤー掛けは必要なかったが、研修課題として2倍力の滑車を付けてワイヤーを掛け、チルホールを設置する方法を教わった。安全なチルホールの設置場所、操作補助者との安全確認等、あらためて勉強になった。

12時過ぎ1本目の伐倒が終わったところで昼食休憩、プラスチックの瓶ケースを脚にして長い板を渡した仮設テーブルを囲み、持参弁当をおいしく食べた。経験豊かな三人の方(桧谷さん、櫻井さん、新本さん)の山仕事談義に花が咲く。

13時、午前中に引き続き3本の伐倒訓練。伐倒した木は各自が枝払い、15時過ぎ、道具を軽トラに積み後片付けをして訓練を終了した。

講師の桧谷さんには4人分の目立て台や測定器具らの準備、4人の技量を考えた伐倒木の選定、受け口づくり等、受講生各人のチェーンソー操作を観察して要点をついた指導をしていただきありがとうございました。

(報告者;兼安俊介)

「ちゅーピーの森」森林保全体験イベント開催

「ちゅーピーの森」森林保全体験イベント開催

10 月 19 日(土)、廿日市市吉和の県立もみのき森林公園内で、中国新聞社企画室主催の森林保全体験イベントが開催され、家族連れなど総勢 34 名の参加がありました。私たちも準備や安全指導で参加しました。15 日(火)には、ちゅーピーの森で草刈りや不要物の撤去、模範伐倒のための木の選定を行い、当会から櫻井さん、桧谷さん、梅田さん、小西さん、小浜、そしてもみのき森林公園の森田さんが参加してくださり、6 人で作業を行いました。

開催エリアもきれいになり、参加者の方々に楽しんでいただけることを願いながらの作業でしたが、イベント当日は朝から雨が降り、公園センターの屋根があるベンチスペースと工作室での開催となりました。 スタッフとして河原さんが加わり、 早くから参加者のお子さんたちも会場に遊びに来てくれていて、朝からみんなワクワクと楽しみにしている様子が伝わってきました。

中国新聞社の和田木さんの司会で開催式が始まり、日野淳太朗営業企画部長さんの歓迎の挨拶がありました。 続いて梅田さんが古いノコギリを見せながら、木と人の関わりの歴史をお話ししました。子どもも大人も真剣に聞き入り、桧谷さんが持つチェーンソーにもドキドキしながらも興味津々の様子でした。

実際にノコギリを使ってみようと、3 班に分かれ丸太切りに挑戦。

ノコギリを初めて使うお子さんも多く、まずは櫻井さんにノコギリを使う時の注意点を聞きます。最初はぎこちない手つきでしたが、挑戦を重ねるうちに上達していました。

さらに薪割り機を使った薪割り体験も行い、木が割れる感覚を楽しんでいました。午前の振り返りの中で「簡単に割れる木と硬くてなかなか割れない木があることに気づいた」 との発見もあり、この体験を通じて樹種の違いや特性について、 体験を通して感じてく

れたことがとても嬉しく思いました。

午後からは屋内で鉛筆作りを行いました。作業している途中で晴れ間が出てきたので、少し早めに切り上げてちゅーピーの森へ移動。当初の計画通り、みんなでロープを使った伐倒を行うことにしました。倒す前に恒例の樹高当てクイズ。この木の高さはどれくらいかな?とみんなで見上げます。梅田さんが教えてくれた自分の股の間から木を覗いて測ってみる方法を試す方も。 その後は桧谷さんが伐倒の仕組みを説明。 チェーンソーで受け口を作り、最後は皆で引っ張り、安全に木を倒すことができました。樹高は 21m あり、倒れた木の上では子どもたちが楽しそうに遊んでいました。

雨の 1 日となりましたが、少し晴れ間が出てくれたおかげでみなさんと一緒に木を倒すことができました。帰り道に「また遊ぼうね」「また次回も楽しみにしています」とお声がけしてくださるお子さん、 参加者の方のお声が嬉しかったです。次回もまたみんなで楽しく遊んで学べるイベントとなりますように。

ご参加・ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

(報告者:小浜愛香)

番外編現場セミナー「林間学校プロジェクト事業」の開催

番外編現場セミナー林間学校プロジェクト事業の開催

10/13(日)・14(月祝) 北広島町土橋

天高く晴れ渡った 10 月 13 日と 14 日、北広島町土橋の YMCA 雲月キャンプ場で、1泊 2 日の林間学校プロジェクトが開催され、小学3年生~小学6年生の子どもたち 33名が参加しました。イベントには、YMCA 関係者 11 名と「人と樹の会」の 4 名が指導者として参加し、子どもたちをサポートしました。

初日、指導者たちは朝 8 時 30 分に集合し、木の伐倒作業の見学用に適した木を選定しました。その後、周囲の草刈りやロープの取り付け作業を行い、子どもたちが木を引き倒す準備を整えました。午前 11 時に貸し切りバスで到着した子どもたちは早めの昼食を済ませ、12 時から 6 組に分かれて林業体験に挑戦しました。

子どもたちは、伐倒作業の見学や枝払い、玉切りの作業に夢中になり、いよいよ木を引き倒す場面を迎えました。伐倒担当の正畑さんが、伐倒木のコナラの傾きや枝張りを慎重に見極め、受け口、追い弦を慎重に行い、合図を行うと、全員がロープをしっかりと握り、力を合わせて一斉に引っ張る、次第に木が揺れ始めました。そして、ついに「どすーん!」という大きな音とともに、地面が揺れるような衝撃と共に木が倒れました。その瞬間、子どもたちの間からは歓声が沸き起こり、大地に伝わる振動を全身で感じながら、達成感と興奮に包まれていました。その後伐倒した「コナラ」木の枝払いや薪の長さに切りる作業を夢中になり体験しました。

15時には自炊活動がスタートし、各班で設置したテントの中で夕食を準備。自分たちで作った料理に、子どもたちは「おいしい!」と笑顔を見せていました。夕食後、21 時

には全員が就寝し、翌日の登山に備えました。

2 日目には、標高 911.6 メートルの雲月山への縦走登山が行われました。6 組に分かれて登山を開始し、11 時 30 分には先頭の組が山頂に到達。河原さんが草原の歴史や広葉樹と針葉樹の違いについて説明する場面もあり、学びの多い時間となりました。

山頂では晴天に恵まれ、大山や三瓶山の美しい山並みを一望することができました。昼食には、手づくりのおにぎりを持参し、絶景を眺めながら味わう特別なひとときを楽しみました。午後 12 時 30 分から下山を開始し、一度県道の駐車場で休息を取った後、縦走登山の開始、午前中の小休止した展望の良い場所まで急な道を登りました。ここからは、来た道を下山しました。急な登山道にもかかわらず、子どもたちは元気に歩き続け、高齢の私はそのエネルギーに励まされて最後まで歩き切りました。

下山後も元気いっぱいの子どもたちは、午後 3 時には全員無事にキャンプ場に戻り、テントの片付けを終えて広島へと出発しました。

今回の林間学校イベントでは、子どもたちが自然とふれあいながら、仲間との協力や課題に取り組む楽しさを学ぶ貴重な機会となりました。自然の厳しさや美しさに触れたこの体験は、彼らの心に深く刻まれる思い出として残ることでしょう。

(報告者:櫻井充弘)