活動報告3

番外編現場セミナー「安全に木を伐る技術研修会」開催

番外編現場セミナー「安全に木を伐る技術研修会」開催

開催日: 2024 年 9 月 15 日(日)場所: 北広島町戸谷 ヒノキ林

2024年9月15 日(日)、北広島町戸谷のヒノキ林で「安全に木を伐る技術研修会」を開催しました。猛暑にもかかわらず、参加者は熱心に技術習得に取り組みました。この研修会は「仮称ひのき塾」として全 3回開催される予定で、今回がその第1回目です。

研修会は地元のベテラン林業家、桧谷利雄氏の所有する山林を活用し、桧谷氏が指導を担当しました。サポートは正畑さん、中元さん、そして私、櫻井が務めました。参加者は資格試験に挑戦中の兼安さん、経験者の岡野さん、初心者の小浜さんと藤井さんの 4名です。

午前9時、参加者は桧谷氏から研修内容の説明を受けた後、技術レベルに応じて3班に分かれ、それぞれの課題に取り組みました。経験者の班では、伐倒時の姿勢、伐倒方向や退避場所の選定、指差し呼称、チルホールを使用した「かかり木の安全な伐倒処理」など、資格試験を意識した厳しい指導が行われました。

一方、初心者の班では、チェーンソーの基本操作を学び、丸太切り、受け口切りや追い口切りの練習をした後、指導者の助けを借りながら 3本のヒノキを伐倒する経験を積みました。さらに伐倒後の枝を掃う作業も行い、チェーンソーになれる練習をしました。

伐倒後は、全員で切り株を見ながら確認を行い、受け口の深さやツルの正確さ、切断面の水平さなどの課題について、厳しい指導を受けました。

昼食時には、桧谷さんが自分の山で行っている広葉樹のケヤキ苗や挿し木苗のヒノキ(カミコウ)の植林、シカやイノシシなどの有害獣から木を守る取り組みについて、情熱的に語っていただき、その熱意に参加者たちも感銘を受けました。

今回の研修で基礎的な技術を身につけたものの、まだ習熟には時間が必要です。2回目、3回目の研修ではさらに実践的な技術を深め、安全な伐木作業を確実にできるようになるための継続的な訓練が求められます。また、個々の技術レベルに応じた課題の確認と改善点の洗い出しを行い、次の研修での具体的な目標設定が重要です。

猛暑の中、参加者たちは真剣に技術を習得し、安全な伐木技術の向上に励みました。今後も継続的に取り組みを進め、さらなる技術向上を目指します。

(報告者:櫻井充弘)

「緑の募金事業」第 3 回里山林整備活動の報告

「緑の募金事業」第 3 回里山林整備活動の報告

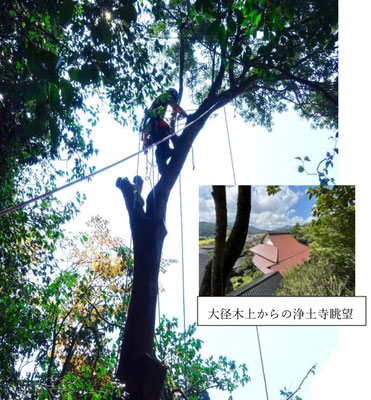

8/26(月) 広島県北広島町志路原 浄土寺裏山

8 月 26 日、広島県北広島町志路原に位置する浄土寺裏山で、「緑の募金事業」の一環として第 3 回里山林整備活動を実施しました。今回の活動には 15 名の参加者が集まり、朝 9 時に浄土寺の駐車場に集合して、日陰でのオリエンテーションを経て整備作業を開始しました。

今回の整備活動では、手入れで発生した木材を活用した木工クラフト制作と、手入れが行き届いていなかった広葉樹林(0.1ha)の再生を行い、地域の子どもたちが森林浴を楽しめる場所を提供することを目指しました。

最終回となるこの日は、危険木の伐採と大径木の枝切り班、除伐班、木工クラフト班の 3 つに分かれて作業を行いました。厳しい夏日の中、参加者たちはヘルメットや安全靴を着用し、安全を最優先に作業を進めました。午前中には、ツリーワクでの大径木の枝切りや除伐作業が行われ、参加者たちは適宜休憩を取りながら汗を流しました。

特筆すべきは、地元小学校の 1 年生から 6 年生までの 16 名が参加した木工クラフト活動です。子どもたちは「ふたば交流館」で木の名札やペンダント、木のコマなどを製作し、手作業の楽しさや達成感を存分に味わいました。完成した作品を誇らしげに見せ合う子どもたちの目が輝き笑顔は、活動の成功を象徴するものでした。

午後からは、危険木の伐倒研修が行われ、チルホールを使用した安全な伐倒技術が指導されました。研修では、桧谷さんと井本さんの指導の下、兼安さんが代表して伐倒作業に挑みました。広島県みどり推進機構の鶴田事務局長も視察に訪れ、研修の進行を確認されました。

昼食には、宮本さん特製のコウタケ入りおにぎりや、山梨県から届けられた特製のほうとう汁を参加者全員で堪能しました。作業後には、浄土寺住職の奥様による野点(のだて)が振る舞われ、冷たいお茶と和菓子が参加者たちの疲れを癒しました。

これをもって、令和 6 年度「緑の募金事業」における里山林整備活動は無事に完了しました。手入れの行き届いた広葉樹林は、光が差し込む健全な森林へと再生され、地域の子どもたちが安全に森林浴を楽しめる場所として整備されました。今後もこの活動が未来の世代に引き継がれ、持続可能な森林保全の一助となることが期待されます。

広島県知事との昼食懇談会が開催された

広島県知事との昼食懇談会が開催された

8 月 23 日、広島市中区基町の広島県庁知事室において、湯﨑英彦知事を囲んでの昼食懇談会が開催されました。

この懇談会は、広島県が推進する重点施策に関わる個人や団体、県民との交流を深める目的で毎年実施されており、各部所から推薦された団体や個人が参加しています。今回の懇談会には、農林水産局森林保全課の推薦により、森林保全活動を行っている 4 団体から 6 名の代表者が参加しました。

懇談会は12時10分に開始され、参加者はまず知事室で湯﨑知事を中央に配置し、全員で記念撮影が行われました。その後、コの字型に配された席に着き、弁当を食べながら和やかな雰囲気の中で懇談が進められました。 懇談は知事の指名により、左側の席から順番に進行。最初に、当会の正本大理事長が自己紹介を行い、前理事長であった中越氏の逝去を受けて自身が後任理事長に就任した経緯を話されました。また、33年間にわたる森林保全活動が評価され、今年度の緑化推進功労者総理大臣表彰を受賞したことや、広島県内全域で「森を育てる」「人を育てる」「ボランティア精神を育てる」を柱とする活動内容について説明しました。

続いて、事務局長の櫻井が当会の設立経緯や、長期間にわたる活動が継続できている背景には、会員や山林所有者の協力があることへの感謝を述べました。さらに、組織運営には行政を巻き込む仕組みが必要であると強調。功労者表彰を受賞したことに対する感謝を

述べ、個人的には「森林に恩返しをする気持ちで今後も活動に取り組む」との意欲を表明しました。

他の参加者である、あきたかたの森構想プロジェクトの増野一幸事務局長、NPO 法人西中国山地自然史研究会の八木洸也氏と曾根田利江氏、そしてNPO 法人もりメイト倶楽部 Hiroshima の山本恵由美理事長も、それぞれ自己紹介を行い、それぞれの団体が地域で取り組んでいる活動状況や課題について説明しました。

各団体からは、過疎化や高齢化による相続放棄や土地の所有者不明問題、手入れ不足による危険木の処理問題、イベントの集客力の課題などが挙げられました。これに対して、知事からは適宜アドバイスが提供され、具体的な対応策についての議論が行われました。

最後に、木材利用促進と環境保全を一層推進するため、中国自動車道のトラックの無料化検討へ森林環境税での補填案を要望した。 懇談会は終始和やかな雰囲気の中で行われ、参加者たちはそれぞれの思いを率直に話し合い、非常に有意義な時間を過ごすことができました。

(報告者:櫻井充弘)

番外編現場セミナー 緑の募金事業(里山林整備)第1回目活動報告

番外編現場セミナー 緑の募金事業(里山林整備)第1回目活動報告

7/29(月) 北広島町志路原 浄土寺裏山

猛暑日の 29 日(月)北広島町志路原の浄土寺裏山で 15 人が参加し整備活動を行いました。

開始 30 分前の9時には、全員が浄土寺の駐車場に集合し、早めに活動を開始しました。

開会式では浄土寺の住職から「熱中症に気を付けて安全に」という挨拶がありました。

駐車場の日陰を利用してオリエンテーションを行い、日程や整備目的などを参加者で共有しました。

この事業は、 (公社)広島県みどり推進機構の採択を受けて、令和6年度「緑の募金事業」として手入れのされていない広葉樹林(0.1ha)を健全な森林として蘇らせ、子供たちが森林浴を楽しめる場にする取組です。

本日の作業は、草刈り班、木に登り枝を切り落とす班、運搬班の3つに分かれ、それぞれ3人~5人で行いました。

作業開始前には、刈払い機の安全な使い方や注意点について桧谷さんから丁寧な講習を受けました。

参加者は、猛暑日の中、ヘルメットに長袖の服装、安全靴を着用し、草刈りや竹の伐採、搬出に大汗を流しながら懸命に取り組みました。適度の休憩と水分の補給をしながらの作業でした。

草刈り班は、刈払い機で林内のササや灌木類を処理し、また孟宗竹は伐採し、運びやすい長さに切りました。運搬班は約 100m離れた処理場所に一輪車や手で運び処理しました。

枝切班は、アラカシの大木にロープで登りお寺の屋根を壊さないよう安全かつ慎重に処理した。

午後からは、 地元こども園「ふたば」(園長朝枝真夕美)幼児 15 人が先生4人に連れられて、大径木の枝切り落とし現場を見学しました。ロープを使い木の高いところに登り、チェ-ンソーで枝を切りロープで吊ってゆっくりと地面に下ろす作業をはじめて見た幼児たちは、「わーい高い」「格好いい」「落ちたら死ぬ」など、様々な感想を持ちました。

安全を心配した幼児たちは、安全祈願の「どんぐりここころ」を大きな声で行いました。

これを受け、木の上の井本さんは、お礼に大きく手を振り、ほほえましい光景がひろがりました。

こうした取組を通して参加した「ふたば」の児童たちが森に関心を持つことを期待しています。

振り返りでは、草刈り機の使用方法についての意見交換が行われ、次回の活動に向けた改善点も共有されました。

昼食は、宮本さんが 20 人前のご飯や、豚汁、麦茶など昨夜から準備した材料で賄っていただき、美味しくいただきました。ありがとうございました。

参加者全員が猛暑の中、安全に作業を終え、森林整備の大切さを実感した一日となりました。

(報告者:櫻井充弘)

座学セミナー「世羅の里山と木を考える集い」参加報告

座学セミナー「世羅の里山と木を考える集い」参加報告

7 月 22 日(月)世羅町 せら文化センターにて「世羅の里山と木を考える集い」が開催されました。

18:35 から始まるセミナー前に、世羅の里山ツアーがあるということで、櫻井さんと早めに広島市内を出発。

世羅郡森林組合にて今回の主催、 講師、参加者の方たちと合流して、楽しみにしていた世羅の森へ。

この日はお天気がとても良く、 熱中症が心配なので、 歩いて回るのは難しそうだということで、車で行ける範囲を探索することにしました。

里山ツアーでは新山の展望台(シャンテパルク新山)と今高野山をみんなで歩き、 「雪月風花 福智院」さんのかき氷を食べてセミナー会場へと向かいました。

気温が高く、歩くだけで汗だくになる中でのかき氷は格別でした!涼しくなったら今高野山の八十八ヶ所巡りに挑戦してみようと思います。

セミナー会場で急遽参加された吉田さんと席につき、座学セミナーを受けました。 セミナーでは広島県立総合技術研究所 林業技術センターの涌嶋智さんが「せらの里山の成り立ちについて」、和歌山大学観光学部 観光学科の大浦由美教授が「里山の役割は林業だけじゃない – 」里山資源を活用した観光振興」について 2 部構成でお話ししてくださり、せら地域の代表的な地質や人による植生のかく乱の歴史、松枯れの状況について、そして森林空間を活用した観光・企業との取り組みの事例についてと幅広い内容を学び、 1 時間半では足りないくらいの充実した時間でした。

「森林浴ファシリテーター」という資格を取り、 さまざまな森林空間の活用を考えている私にとって、 今回のセミナー内容や講師の方たちとの出会い、せらの森との出会いはとても実

りあるものとなりました。 大浦教授がセミナーの中でお話しされていた「たった一人の人でも森で癒されて帰ることができれば、その効果はその人だけに留まらず、周りにも波及して

みんなが癒されると思う」というお言葉がとても力強く印象的でした。広島も海外観光客の方が増え、 さまざまな場所でオーバーツーリズムが問題となっていますが、 広島の森へみな

さんをご案内し、 森で癒されて帰る方が一人でも多くなるような、 森と人とを繋ぐ役割ができる人になろうと改めて思ったセミナー参加となりました。

今回お世話になった講師の涌嶋様、大浦先生、世羅郡森林組合の皆様、NPO 法人 広島・せらマルベリークラブの岡本様、そして連れて行ってくださった櫻井さん、とっても素敵な時間をいただきありがとうございました。

(報告者:小浜愛香)

座学講座「平和の集い IN 浄土寺」開催

座学講座「平和の集い IN 浄土寺」開催

7/21(日) 山県郡北広島町志路原浄土寺

7月21日(日)、山県郡北広島町志路原の浄土寺で「平和の集い IN 浄土寺」が開催されました。

浄土寺は 400 年の歴史を持つ浄土真宗のお寺であり、第 2 次世界大戦中に供出された釣鐘が奇跡的に兵器とならず、50 年ぶりにお寺に帰ってきました。この釣り鐘は「平和を願う釣り鐘」と名付けられ、本堂へ展示されています。

境内には広島の原爆で被爆したアオギリの 2 世が育てられています。ひろしま人と樹の会は、昨年と今年「被爆アオギリ 2 世」に登り、枝の剪定を行いました。

平和の集いでは、「広島と福島を結ぶ会」「広島被爆者援護会」「被服支廠保存会」所属の内藤達郎さんが広島の原爆被爆体験談を語りました。8月6日の一瞬の出来事が、その後何十年にもわたり様々な人々の人生に影響を与えていることを改めて知り、「過ちは繰り返さない」とはどうゆうことなのかを考える時間となりました。

少しの休憩をはさんだ後、2018 年 8 月に児玉美空さんが小学 4 年生の夏休みの宿題として作成した絵本「ひばくポンプ」をパーソナリティー岡佳奈さんが朗読しました。ひばくポンプになりきった迫力のある声、ピアノやピオラの生演奏が絵本の世界に引き込み、ひばくポンプの視点から広島の街を感じられました。

その後地元のシンガーソングライター、新屋まりさんの感動的なコンサートで新屋さんの戦争や平和に対する思いを乗せた曲を聴きました。みんなで手拍子やリズムを取りながら一体感を感じ、総勢 90 名が一緒に「平和」について考える時間となりました。

今回のイベントで感じたことは、「平和」とは遠いものではなく「今ここ」が平和であることに気づくこと。今日一日があり、目の前の家族や大切な人たちと過ごせる時間があることに気づき、感謝すること。日々、忙しくする日常の中で忘れてしまいがちですが、そんな当たり前のような日々の中でも、実はこの瞬間瞬間が平和なんだ、と気づけるイベントでした。

午後からは、被爆アオギリ 2 世の剪定木を使ったキーホルダーや、枝や葉っぱを使った作品作りが行われ、参加者は手作りの楽しさを味わいました。

(報告者:宮本静子・小浜愛香)

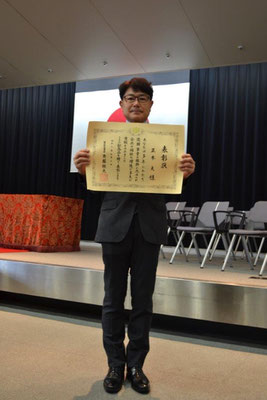

正本大理事長令和6年建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰を受賞報告

正本大理事長令和6年建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰を受賞報告

7月10日(水)、東京都千代田区霞が関の国土交通省10階共用大会議室において、令和6年建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰式が行われました。

今回の表彰では235名と3団体が受賞されました。当会の正本大理事長も都市計画事業関係部門で栄えある受賞を果たされました。

正本大理事長の受賞は、長年にわたり造園事業の振興にご尽力され、公共の福祉の増進に多大な貢献された功績が認められたものです。

心よりお祝い申し上げます。

この受賞は当会にとって非常に誇らしい出来事です。

今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

令和 6 年緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰受賞祝賀会に参加して

令和 6 年緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰受賞祝賀会に参加して

5/26(日) 広島市中区基町 6-36 ホテルメルパルク広島

5 月 26 日(日)令和 6 年度通常総会の終了後、同じ会場(ホテルメルパルク広島 桜の間)にて当会がこの度受賞した「令和 6 年緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」の祝賀会が行われました。たくさんのご来賓の方、関係者の方々にお越しいただき、開始前から受付付近は賑やかなムードに包まれていました。

12:00 になり、中元さんによる開会の挨拶と進行で祝賀会がスタート。はじめに今年 4 月に逝去された中越信和前理事長への黙祷をみんなで行い、冥福をお祈りしました。 故中越前理事長もこの会場にいて、一緒に喜び、みんなのことを見守ってくださっているといいなぁと思いながら黙祷を捧げました。

その後は、午前中の総会で新しく理事長に選出された正本 大さんの挨拶と、ご来賓の方を代表して広島県副知事の山根健嗣様、東広島市長の高垣廣徳様よりお祝いの言葉をいただきました。

また、一緒に取り組んだ関係団体等から祝電やお祝いメッセージを沢山いただきました。

基調講演では新理事長で(公財)日本さくらの会の「桜の名所づくりアドバイザー」の正本さんが「桜と共に生きる」というタイトルで、これまでの桜を守る活動や、日本にある様々な桜の品種について、そして目を逸せない地球沸騰化のお話について、盛りだくさんの資料とともにお話をしてくださり、ソメイヨシノやオオシマザクラなどよく聞く桜しか知らない私は、30 分では聞き足りず、また会の座学セミナー等でゆっくりお話をお聞きしてみたいと思いました。

正本さんにお会いするのは初めてでしたが、とても柔らかく講演されているのを見て、これから様々な場面で色々なことを教えていただきながら一緒に活動できるのがとても楽しみになりました。

基調講演の後のマリンバ演奏ではマリンバ石原有希子さん、ピアノ大下枝里子さん、マリンバ&バーカーション浅田真生さんの3名がお祝いの曲を中心に、アンコールを含め計 9 曲の演奏を行なっていただきました。日本を代表するプロの演奏者の方々の演奏を間近で見ることができ、曲に聴き入ってる方、足でリズムを取られる方、みなさんそれぞれに楽しまれていました。私は音色の美しさや軽快なリズムはもちろんのこと、 演奏パフォーマンスにも見惚れてしまい、視覚、聴覚、体感覚とで楽しめる時間となったと思います。曲の合間にお話ししてくださったマリンバの歴史のお話がとても興味深く、人間の発想力や挑戦する力、工夫して改善していく力に感動しました。今、この世界にあるすべてのものがそんな歴史の積み重ねであり、私たちの挑戦がこの後の世代に繋がっていくのだと、そんなことも感じられた演奏会の時間となりました。

14:00 からの懇親会では冨永健三県議会議員のお祝いの言葉と乾杯で始まりました。

この後も今回の祝賀会の中でたくさんの方々にお祝いのお言葉をいただきましたが、皆様今回の受賞についてのお祝いとともに、当会とのこれまでの関わりや思い出をたくさんお話ししてくださり、会に入ったばかりの私にとってはどのお話も初めて聞く内容で、改めてこれまでの会の活躍や皆様との繋がりを知る機会となりました。

私が印象的だったのは皆様が口を揃えて「人と樹の会がなければ活動を続けられなく、実現しなかった」とお話しされていたことでした。メンバーが 32 年という長い期間、力を合わせて地域と共に精一杯取り組んできた活動が今回の受賞に繋がったことを、新入りながら誇りに思い、一緒にお祝いさせていただけたことをとても嬉しく思います。祝電も含め、お祝いのお言葉を頂いた皆様、本当にありがとうございました。

それぞれのテーブルで話が弾みつつ、中元さんからランダムに指名された方のお話を聞きながら食事を楽しむ時間となりました。

懇親会の途中で急遽、 斉藤鉄夫国土交通大臣がお祝いに駆けつけてくださり、お祝いのお言葉をいただけるというサプライズもありました。

そして最後は事務局長、櫻井さんの挨拶に。時間を気にしてか、とっても短いスピーチで終わりみんなびっくりしていたところ、「じゃあ…」と続きが始まり、いつもの櫻井さんの楽しいお話が続きました。今回のみどりの式典での様子やこれまでの想いについて、中元さんが止めるまで(笑)、たくさんのお話をしてくださいました。いつまでも楽しい話をお聞きしていたかったですが、時間の関係で新副理事長に就任した沼田さんの中締めで無事に終了となりました。

櫻井さんのお話の前ですが、中元さんからの指名は回ってこないだろうと何も考えていかなった私が最後の最後に指名をいただき、少しだけご挨拶させていただきました。恥ずかしくて何を話したのか、もうあまり覚えていないのですが、この場をお借りしてあの時伝えたかったことを。

私が人と樹の会のみなさんに初めてお会いしたのは今年の 1 月です。 2 月から現場をご一緒させていただき、本当に会に入ったばかりの新人ですが、温かく会に迎え入れてくださったこと(みんないつも「会に入ってくれたんだよ~」って紹介してくださるのですが、みんなが迎え入れてくださったのです)、いつも優しく色々なことを教えていただき、大先輩たちの技術や知識、想いを間近で見て感じられる瞬間瞬間が私にとっては今とても貴重な時間で、そんな場所にいられること、今回の受賞を一緒に喜べること、とても感謝しています。

これからも会のみんなと地域の皆様と一緒に、楽しく豊かな森づくりに関わっていきたいと思っています。

改めて今回お忙しい中お祝いに駆けつけてくださったご来賓の皆様、関係者の皆様本当にありがとうございました。

また、 メンバーのみんなは祝賀会の事前準備や当日の準備お疲れ様でした。みんなで協力したことも含めて、とても楽しい祝賀会となりました。

(報告者:小浜愛香)

現場セミナー:オイスカ広島の森づくり「山・林・SUN 活動」(7月予定)の事前準備

現場セミナー オイスカ広島の森づくり「山・林・SUN 活動」(7月予定)の事前準備

5/25(土)廿日市市吉和 県立もみのき森林公園

オイスカ広島県支部では毎年「もみのき森林公園」において「森で学び、森で遊ぼう」をテーマに、一般希望者(7月予定、子供・保護者70名程度参加)を募集し「山・林・SUN 活動」を実施されているが、当会にその活動の事前準備の参加依頼があり、2名(櫻井、兼安)が参加した。

【事前準備作業】

日時:5月25日(土)7時50分~14時

場所:もみのき森林公園デイキャンプ場に隣接するオイスカ広島の森

参加者:33名(オイスカスタッフ26、公園職員3、もりメイト倶楽部2、当会2 )

内容:植林、間伐、倒木の整理等、当会及びもりメイト倶楽部の4名は伐倒及び作業指導

7時50分、活動場所に集合し事務局、公園担当者と下見した後、当会参加の2名はオイスカスタッフが来る前に掛かり木2本、不用木2本と枯れ木2本を伐倒し枝払い、玉切りをしておいた。9時前に全員キャンプ場広場に集合、開会あいさつ注意事項の説明等の後、全員植樹場所に移動した。

9時過ぎから10時まで植樹。 毎年、各県の県木の苗木が植えられているが、今年は兵庫・熊本・鹿児島県の県木であるクスノキを3本植樹した。この場所にはこれまでにイチョウ、ウメ、モクセイ、ヒバ、ケヤキ等数十本が植えられ、それぞれの場所に説明版が立ててある。

植樹は、まずオイスカスタッフの方全員に当会の櫻井さんが植え方を実演しながら説明した。

スタッフの方は新入社員をはじめ若く女性も多い、説明も身振り手振りを交えて自然と熱が入る。櫻井さんの約15分間の熱演後、3班に分かれて、各班1本ずつ植樹した。

あらかじめ掘ってある穴をさらに掘り広げ、形を整えて土と腐葉土をよく混ぜ、その中に苗木を幹の枝ぶりが良い方を南側に向け、立てて土を盛りかぶせる。幹を囲むように土の堤防を盛り上げてたっぷり水やりをしてから固形肥料を数個入れて、最後に支えの杭を掛矢(大木槌)で打ち込み苗木に固定する。なかなかの作業量であるが、新入社員の方は慣れない作業に苦労しながらも一所懸命で、最後の杭打ちは真ん中を外さず上手に打ち込んだ。クスノキは20メートルの高さにも育つというが、1年後元気に生長していることを願いながら10時前に各班とも植樹を終了した。

休憩後、今度は2班に分かれてキャンプ場南側の約0.5ヘクタールのオイスカの森を整備した。

この「オイスカの森」は、ほど良い広さで地面は急斜面もなく、また平坦でもなく適度にゆるやかな凹凸があり、良い活動場所である。

スタッフの皆さんには、朝伐採して木の枝や短く切った幹を邪魔にならないところに積み上げて整理してもらった。トゲのある低雑木や肌に接触すればかぶれるツタウルシなども注意しながら取り除いた。小雑木などはほどほどに残して、7月に子供たちが安全に「山・林・SUN 活動」が行えるよう片付けた。

年輪や光合成の話、薬効のある「キハダ」(切った木の中に1本あった)の話など、現場で現物を見ての櫻井さんの青空講座も交えながら、昼までにはきれいに片付いた。

11時半過ぎ作業を終了し、キャンプ場の広場に集合して全員そろったこと、怪我のなかったことを確認し公園センターへ戻った。

昼食はオイスカ事務局が準備されたボリューム満点の弁当をいただいた。もりメイト倶楽部やオイスカスタッフの方の山や植物のいろんな話を聞きながら、美味しくいただいた。弁当もうまかったが、話も大変面白かった。

昼食後の振り返りで新入社員の方が、 「せっかくの土曜休日に・・・」という思いで来たが、素晴らしい青空の下で、みんなと汗を流して・・・など、みんな山の活動に満足していたようだった。

(報告者:兼安俊介)

現場セミナー:森の散策と丸太切り体験会に参加して

現場セミナー 森の散策と丸太切り体験会に参加して

5/12(日)北広島町土橋 YMCA 雲月山キャンプ場

5月 12 日(日)小雨が降る中、北広島町土橋の「YMCA 雲月山キャンプ場」で(公財)広島 YMCA が主催する森の散策と丸太切り体験会が開催され 65 名(当会 4 名)が参加した。

午後 1 時に広島 YMCA のイーグルスクラスの男女 50 名(3 年生から6年生児童)スタッフ 11 名が大型バス2台で到着した。

児童は、 雨の活動に備えて普段と違う服装、 赤や黄色、水色などカラフルなレインコートを身に着け、長靴を履いてキャンプ場内のテントに集まった。

ミーティングでは、YMCA の野々上さんから日程や活動内容・注意事項等の説明、当会の指導者は自己紹介、その後①森の散策と②丸太切りに分かれ、90 分毎に交互に入れ替わって活動した。①森の散策は、YMCA のスタッフが担当、②丸太切りは、人と樹の会(4名)が担当した。

①森の散策では、 雨が葉からポタ、ポタと落ち、幹を伝って流れ、地表では落ち葉を避けながら流れる森の様子を目、耳、鼻、舌、皮膚の五官を使い、普通と違う景色の森を感じる貴重な体験をしていた。

②丸太切り体験では、 ノコの安全な使い方を学んでから、 児童たちは4グループに分かれて、 テント内のテープルに固定したスギ丸太(10 ㎝~15cm)をノコで (1 グループ 5~6 人)薪の長さ 38cm に交代して切つた。 初めてノコを使う児童は、最初、戸惑っていたがコツをつかむと上達、再挑戦する児童も出るなど存分に楽しんでいた。

体験に使う丸太の準備は、午前中に近くの山林からスギ5本を選木し、 伐り出し丸太切りのできる体制に整えていた。 切った丸太は、 薪として使うため小屋の軒下に積み重ねて保存した。

テントの中で木は環境にやさしい資源であり我々に多くの恵みをもらっている宝物。

植えて、育て、収穫、使う、繰り返しのできる資源。

森林が無くならないよう森林や木の利用方法を学習した。

雨の中の活動では、 児童たち、 水たまりを見付けて入りバシャバシャと踏み水を飛散させ喜び、また着ているレインコートを胸の前で広げて雨を溜めて遊ぶなど雨の日ならではの楽しみ方を満喫していた。

小雨の降る森で植物(木)と水について、児童と一緒に学んだ一日であった。

体験を通し児童が森林や自然に対する敬愛の気持ちを育み、将来的に森林づくりの応援団になってくれることを期待する。

(報告者:櫻井充弘)

現場セミナー:「第 28 回 みどりの集い」 に参加して

現場セミナー「第 28 回 みどりの集い」 に参加して

4/29 (月・祝) 広島市東区福田町 広島県緑化センター

G.W. 前半の 4 月 29 日 みどりの日に、広島県緑化センターで「第 28 回 みどりの集い」が開催され 1,800 人(当会 11 人)の参加がありました。

8:00 に西原駅で吉田さんと待ち合わせて車に乗せてもらい、高速を走り広島東インターから緑化センターへ。空を見上げると、すでにどんより曇り空で「今日は雨が降るらしいけど、どうなるかなぁ」と話しながら会場へ到着。すでに他のメンバーはみんな到着していて、雨のため張っていただいたテントの中で準備が行われていました。

横断幕を付けたり、道具や受付の準備をしながら、他のブースを見に行ったり、おしゃべりをしながら開会式を待ちます。朝ごはんをちゃんと食べて来なかったので、開会式前からお腹が空いてしまう私。沼田さんにいただいたお手製のカレーパンでエネルギーチャージしました。どうやったらこんな美味しいカレーパンが作れるようになるんだろう…(ちなみにお昼にいただいたフォカッチャもとっても美味しかった)。

開会式は可部グリーン緑の少年団の開会宣言で始まり、 高木孝夫 「県民緑化の集い実行委員会」 委員長のご挨拶、続いて広島県の川﨑耕作林業振興担当部長のご祝辞が述べられました。その後に実行委員会構成 10 団体の紹介がありました。ご紹介の中で元気よく声を出して答えていくおじさんたち。司会者の方も「おじさんの元気な声!嬉しいです!」と喜ばれていましたが、自然の中で活躍されているおじさんたちは当会のメンバー含め本当に元気でかっこいい!

私も元気な森おじさんたちに負けず、様々な活動や思いを引き継いでいけたらと改めて思いました。

開会式の途中から雨がポツポツと降り始め、徐々に強くなっていく中、お客さんが来ないのでは…と心配していましたが、スタート直後から途絶えることなく、 プレゼントの軍手が足りなくなるかも…となるほどたくさんの方に参加していただけました。

ノコの使い方や切り方を体験していただくのはもちろん、タイムトライアルで競争したり、切った後の匂いや肌触りを感じてもらったり、いつもとは違った木の楽しみ方ができたのではないかなと思います。

私は今回が初めての参加だったのですが、毎年参加して切ってるよー!というベテランなお子さんも。丸太を切るだけですが、コツもあって、かかる時間もノコの使い方によってさまざま。毎年お越しいただいている方はそんなところまで含めて楽しんでいただけているのかなと嬉しくなりました。

お昼を挟んで強くなる雨足。雨で中止となったイベントもあったせいか、 午後からは会場内も閑散としていました。 それでも、 1 時間早まった閉会式までたくさんの参加者の方がいらっしゃいました(2 回目、3 回目と来てくれる子も)。

大雨の中の閉会式も終わり、みんな閉会式でいただいたお花を持ってブース内を片付けて解散となりました。

人と樹の会ブース「丸太切り体験会」には 89 人の方にお越しいただきました。雨の中、立ち寄って体験してくださった皆様、ご参加ありがとうございました。

また来年の「みどりの集い」でもたくさんの方にお会いできるのを楽しみにしています(来年は晴れるといいな)。

(報告者: 小浜愛香)

第 18 回みどりの式典 緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰を受賞

第 18 回みどりの式典 緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰を受賞

4/26(金)東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスホテル東京

4月 26 日金曜日、東京都千代田区丸の内のパレスホテル東京で天皇皇后両陛下のご臨席の下、第 18回みどりの式典が開催され、緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰を当会が受賞した。

授賞式はリハーサルがあり事前確認が行われた。その後関係閣僚の控室(2階梅の間)にて関係大臣に代表者の紹介があった。当会の森林整備グループのテーブルでは林野庁の福田淳森林利用課長から、個人受賞者1名、他2団体受賞者2名の計4名が坂本農林水産大臣へ功績と概要を紹介された。当会は、大臣から32年間の活動に対しねぎらいの言葉や質問を受けた。 多様な職種の会員(96名)や地域の方々に支えられ森林整備や里山整備、特に桜の手入れ、竹伐採など月に2回以上の活動に取組んでいるなど説明した。

16時10分から授賞式が開催された。授賞式には、両陛下をはじめ、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、最高裁長官の3権の長や関係閣僚の文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣が列席された。

天皇陛下と皇后陛下のご臨席時には、壇上関係者は起立され、我々参列者は座ったまま拍手でお迎えした。両陛下は、壇上に粛々とお上がりになりそろって着席された。

陛下のネクタイは皇后さまの帽子、服装と同じ萌黄色で春の勢いを感じさせるものであった。 陛下は穏やかな表情で、雅子皇后陛下は終始にこやかに微笑まれこの式典を楽しみにしておられた様子がうかがわれた。

授賞式は、 司会が次第にそって進行した。まず東京芸術大学弦楽四重奏団による国歌演奏に続き、 岸田内閣総理大臣の式辞が述べられた。続いて、みどりの学術賞選考委員会江面浩委員長から選考経過の発表があった。その中で、100名近い応募者の中からの受賞者であると経過を述べられた。

まず、みどりの学術賞の受賞者の西村いくこさん、横張真さんが壇上で岸田内閣総理大臣から緑の学術賞を授与された。続いて緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰者個人2名、団体11の13名が順番に読み上げられ代表者はその場で立あがりお辞儀をした。個人受賞者の熊谷信孝さんが代表して壇上に上がり、岸田内閣総理大臣から表彰状が授与された。最後に受賞者を代表して西村いくこさんが受賞者代表あいさつをされ式典は終了した。

その後、受賞者が岸田内閣総理大臣、ならびに4大臣を中心に記念撮影が行われた。櫻井理事兼事務局長は、岸田内閣総理大臣の後ろに中越さんの遺影を胸に立ち、少し岸田総理と談笑しながら記念撮影を受けた。

記念撮影後、受賞代表者は両陛下との御懇談会に臨んだ、櫻井は地元地域と連携し長年にわたり森林整備や、里山整備に取り組んできたこと、特に桜の手入れや古墳群を守るため竹伐採したものをチップ化したことを説明した。皇后陛下からは竹チップはどうされたのですかとお尋ねがあり、「竹チップは堆肥やかぶと虫の飼育に活用し子供たちが喜んでくれます、 その笑顔が励みになっています」 とお答えした。御懇談は1人1分の制限であったが御懇談が盛り上がり異例の長時間の御懇談となった。

また、 今回初めて、 随行者と岸田内閣総理大臣との懇談が行われた。中元理事は随行者を代表して岸田内閣総理大臣に挨拶、会の状況を説明し、その他の受賞者も希望者がそれぞれの団体の説明を行った。最後に記念撮影を行い終えた。

その後、中元は会場に帰ったが、天皇陛下御懇談が長引いており代表者は予定より20分近く遅く帰ってきた。

天皇皇后両陛下が御帰還されるのを待って6時過ぎに退館した。

この度の緑化推進運動功労者内閣総理大臣受賞の栄誉は、32年間にわたり会員をはじめ多くの方々に支えてもらったおかげであり、深く感謝致します。

今回の式典には、受賞代表者として中越理事長、随行者として櫻井理事兼事務局長、中元理事が出席予定でした。

中越理事長が3月中旬に検査入院され、受賞を楽しみに治療に専念されていましたが残念ながら4月19日に逝去され、櫻井と中元が急遽中越理事長の遺影を携えて授賞式に出席した。

授賞式に遺影を携えて出席することを承諾くださった式典関係者の方々のご厚意に感謝申し上げます。

ありがとうございました。

(報告者:櫻井充弘・中元明弘)

現場セミナー:緑の街頭募金活動に参加して

現場セミナー 緑の街頭募金活動に参加して

4/14(日) 広島市中区八丁堀ヤマダ電機前

「みどりの月間」 (4/15~5/14)に合わせ、広島市中区八丁掘「ヤマダ電機」玄関前で 13時から 45 分間ひろしまフラワーフェステバルでフラワークイン(烏田さん、貫里さん、藤光出さん)の三人、可部南グリーン緑の少年団 11 名を含め 20 人(当会 1 人)が参加し街頭募金活動を行なった。

クイーンの笑顔に魅了されたり、 少年団が一斉に発する元気な 「募金の協力お願いします」の声は八丁堀交差点に響き渡り、 行き交う家族連れたちが足を止め、 少年団が持っている募金箱に金を入れてもらった。 「ありがとうございます」とお礼を言って笑顔で、花の種と緑の羽根を手渡していた。

会場では、のぼりや募金協力看板を立て、 お揃いの白い制服姿フラワークイン、 野球帽にスカーフ姿の少年団が横一列に並んで「緑の募金」への協力を呼びかけた。

また、 子供達に人気のモーリーくんも小さなお子さんと戯れ、愛郷を振りまき、 寄付に一役も二役も買ってくれていた。

天気も快晴で人の動きも多く、街に活気を感じる中で多くの方々の善意の寄付に暖かさを感じた貴重な体験活動でした。

募金額は 42,087 円。 (昨年の 2.4倍)

緑の募金活動は、県やみどり推進機構が毎年主催。寄付は、森林の整備、学校など身近な公共施設の緑化、森林ボランティア活動、緑の少年団育成などに役立てる。

(報告者:櫻井充弘)

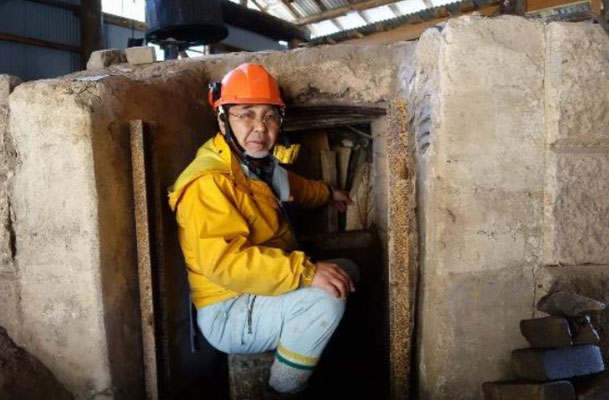

番外編現場セミナー:炭焼体験講座(炭出し)と花見会

番外編現場セミナー 炭焼体験講座(炭出し)と花見会

4/14(日)安芸高田市八千代町土師

4月 14 日日曜日 桜 6,000 本が満開の八千代町土師ダム湖畔で炭焼き体験講座(窯からの炭出し)を行い、その後水面に映え、咲き誇る桜を愛でる花見会を行った。

この講座は、恒例の 12 月の行事、 12 月4日まきを窯に入れ始め、窯 1/5 程度入れたところ窯の天井にクラックを発見し中断、3月7日修繕を終え3月 18 日~22 日炭焼きを行い、窯の温度が下がるのを待って炭出しを行ったもの。

待ち焦がれた方々17 名’(当会 12) が9時に炭小屋に集合。ミーティングでこれまでの取組み経過を説明。 そのご窯出し隊は頭にヘルメット、雨具、マスクを着けて取り掛かった。

まず密閉している窯の出し口の壁を開けた。灰が舞い窯の中が見えない、期待と不安の中、灰が落ち着き中を見ると白い灰を被った炭が横たわっていた。 「飾り炭」にする松毬を入れた缶も見えた。窯を開ける瞬間「炭の量・質は、飾り炭の出来具合は」と思考する緊張感は炭焼きの醍醐味である。

窯の中に入って取り出す作業は、 キツイ、汚い仕事であるが献身的な兼安さん、正畑さん、佐々木さんが交代しながら行ってもらった。 窯の中は、薄暗く、ほこりが舞う、狭く中腰作業で腰が痛くなる中、 1本1本炭をソリーに乗せる。 それを運び出し役が小屋の外に敷いたブルーシートの上に次から次へと運び出した。

木炭の質は、上出来 「断面が黒光りに輝き、 たたくとキンキンと金属音がした。飾り炭にした松毬も炭化し黒光している、形も崩れていなく商品になりそうだ一安心。

「わー 奇麗な飾り炭・・」の声、春雪の降る寒さの中「火の管理」をした苦労が喜びに変わった瞬間であった。

カシ炭は特上と一般に選別、特上の炭は長さ 15cm に切り箱詰め 15 箱(3㎏/箱)作った。 一般の炭は米袋 (7~8㎏/袋)に計量し詰め込み 30 袋作った。木炭の総量は 273 ㎏ (昨年 312 ㎏)であった。良質なカシの木炭は、参加者がお土産として持ち帰った。

最後に炭小屋の清掃を行い、灰で黒くなった顔を笑顔に変えて集合写真を撮り終了した。

その後、花見会は2km離れた田屋城の麓の大徳邦彦様所有のログハウスに移動、 満開のサクラを楽しんだ。土師の桜はこれまで我々が「桜守の活動」で 17 年間お世話をした、満開の景色は感慨もひとしおである。

3 年間森林整備した田屋城跡(標高 286m)主郭から眺望、ダム湖の水面に映える満開の桜(6,000 本)を愛で、圧巻の素晴らしさを堪能した。

炭出し、花見会、天気も最高の一日でした。皆様お疲れ様でした。

(報告者:櫻井充弘)

【お礼】花見会では、 ログハウスで大徳様の特製の焼きそば(シュウマイ、牛肉、卵、御餅、ソーセージ、シイタケなどなど入り)焼肉もご馳走になりました。厚く御礼を申し上げます。

番外編現場セミナー:炭焼き体験講座

番外編現場セミナー 炭焼き体験講座

2/23(金)24(土)窯の修繕準備・

3/7(木)窯の修繕・

3/18(月)~3/22(金)炭焼き

安芸高田市八千代町土師

炭焼体験講座は 12 月5日から炭窯の亀裂で中断、修繕を終えて炭焼体験講座を実施したのでその経過を記す。

この炭窯は、新本松夫さんが考案され、平成 13 年8月に譲り受けて設置し、平成 15 年10 月に移転して現在の位置にある。 窯の大きさは、 内径 2m外径 4mの円形で焚口と材の出し入れの口を別にしたもので 250 ㎏~380kg の木炭収穫量が見込める。

○炭窯を修繕準備 (窯の天井が落ちないよう事前に窯の中に炭木を詰め込んだ。 )

2月 23 日(金)晴れ 参加者6名 炭木の詰込み

炭小屋周辺の整備として、一番大切な水の確保に取組んだ。 谷水を水槽に入れるため竹を半分に割った竹樋を作り設置した。

窯への炭木の詰込みは兼安さん、ヘルメットをかぶり、手渡しで送られて来た炭木を1本1 本丁寧に詰め込んだ。窯の中は狭く中腰、腰が痛くなる作業で休息をとりながら黙々と詰め込んだ。詰め込んだ炭木と窯の天井の隙間には、短くて小さい「上げ木」を隙間なく詰め込んだ。また、遊び感覚で「飾り炭のマッポックリ」を缶に入れて窯の真ん中に入れた。約8割詰込んだところで 15 時となったので終了した。

2月 24 日(土) 晴れ 参加者4名 炭木の詰込みと窯修繕の準備

窯への炭木の詰込みは櫻井が行った。昨日と同じような方法で炭木の窯詰作業を午前中に終えた。 昼食は正畑さんが竹飯を作ってくれ美味しくいただいた。作業後の竹めしは格別で心も体も癒された。午後からは詰込み口を耐火煉瓦や灰、鉄板等で封鎖した後、 建築用ブロックで倒れないよう重しとして支えて 15 時に終了した。

その後、窯クラックの修繕用の赤土を軽トラで近くの工事現場に採取に行き 10 個の土嚢袋に入れて持ち帰った。 また、赤土を粒度調整する必要性からふるいを山本さんからお借りし窯修繕の準備を整えた。

○炭窯のクラック修繕

3月7日(木)晴れ 参加者 1 名 耐火セメントと赤土で炭窯の修繕

炭窯の天井を竹ほうきで清掃、するとクラックは煙突から北西に向かい幅 0.2~0.5 ㎝長さ 1.5mを確認、クラックの亀裂幅は思ったより小さいので耐火セメントと石灰を混ぜドロドロにした液を亀裂に流し込んで潰した。その上に耐火セメントと赤土を混ぜ少し硬くしてハケで塗り、さらに固く練った材料を塗って 3 層に塗り仕上げた。素人がにわか勉強での修繕で少々心配であるが完璧に出来たと思う。自然乾燥が 10 日程度必要、炭焼きの火入れは 3 月 18 日とした。

○炭焼き体験講座を始める

3月 18 日(月)から3月 22 日(金)までの5日間にかけて行った炭焼き体験講座には、延べ 16 人の参加と2名の見学者があった。

今回の炭焼きは、炭焼き講師がいない中、 平成 13 年から記録されている「炭焼き帳3冊」を師匠に、記されている煙の色や通風口の調整方法、煙突の温度を参考に挑戦した。

炭の材料は安芸高田市高宮町原田の山根博文さん宅の裏山のシラカシの木と田屋城跡の山林整備で出たシラカシの原木を一緒に窯に詰込み焼いた。また遊び感覚で飾り炭にも挑戦した。出来上がりが楽しみである。

【具体的な活動】

3月18日(月)晴れ 1日目 参加者5人 炭小屋宿泊(1 人)

炭窯に 9 時に集合、外気温 9 度の中、9 時 39 分に兼安さんが火を入れた。

焚口に薪を満杯に入れて燃やす。煙が煙突から出ないので小屋の中は煙が充満し煙たい。

煙突が温もった 10 時頃やっと煙が煙突から出て煙たさが解消する。煙が煙突から出始めたので木酢液も出だす(26.8℃) 。焚口の扉の三角窓を開いて薪を燃やし続ける。夜も正畑さん小屋に泊まり薪を燃やし続ける温度管理を 1 時間単位で行う。少しづつ温度は上昇した。24 時には煙突の温度が 75.1℃となり煙突の温度 400℃を目標に燃やし続ける。

今回、修繕した個所からは煙が出ることもなく修繕に成功した今日のところ一安心である。

参加者 兼安、※正畑、泉尾、小西、櫻井、 (炭小屋泊 1 人)

3月19日(火) 雨、雪 2日目 参加者3人 炭小屋宿泊(1 人)

作業内容 正畑さん 1 時間ごとに薪を焚き続ける。 4 時 50 分兼安来る(77.4℃)。 7時 30分櫻井立ち寄る(79.4℃)この時点で窯に詰めた木に着火したと判断、煙突の隙間を 1/3に絞って燃やし続けた。(蒸し焼き状態にする)

10 時小西さん来る。13 時 20 分(76.6℃)焚口の扉を閉め薪ストップすると一時的に温度は下がる。17 時兼安さん帰る、代わって櫻井が来て泊まで火の管理を交代する(17 時76.3℃)風が東北の風で小屋の中に煙が蔓延、煙を避け車内に避難して火の管理を続ける。

24 時(92.5℃)外は雨、順調に温度上昇、木酢液も 2 個目の桶に 1/3 程度溜まる。

参加者 正畑、小西、兼安、※櫻井

3月20日(水)雨、雪、曇り 4日目 参加者3人

作業内容 5 時 20 分(105.3℃)煙突は隙間を 1/3 に絞る。6時 20 分雪が降り出す、一日中雪や雨、みぞれが降り、 外気気温も 2.5~9.7 低くて寒い悪天候。 9 時 30 分兼安さん来る。

櫻井 11 時 20 分帰る(124.6℃)。14 時 20 分排煙量質とも変わらず、温度が上がらないので扉 1/2⇒全開(146.8℃)。 16 時 30 分(156.0℃)雪は激しく降る煙道を 1/3⇒1/5 閉める。

24 時(184.1℃)排煙量減少。夜中にはシカの鳴き声が盛ん

参加者 ※兼安、櫻井

3月21日(木) 雨、小雪、曇り、晴れ 4 日目 参加者3人 炭小屋宿泊(2人)

作業内容 2 時 10 分(185.0℃) 煙突の隙間を 1/5 に絞り、燃やし続ける。5 時 30 分(193.7℃)木酢液の出が少なくなる。8 時 40 分煙も青色っぽくなった。12 時 30 分櫻井来る(192.2℃) 。15 時正畑さん来る(214.8℃) 。煙突の隙間を 1/5 青みかかった煙が続く。

18 時 (226℃) となる。ここでまた煙突の隙間を 1/5 に絞り管理する。 22 時 50 分 (239.2℃)となる。 外気温今日も最高6℃と一日中低気温で寒い。泊りは2名、早めの夕食で飲みニケーション心も体も温をめる。

参加者 ※正畑、兼安 ※櫻井

3月22日(金) 曇り、晴れ 5 日目 参加者2人

作業内容 引き続き、煙突の隙間 1/5 に絞ったまま、0 時 30 分木酢液ポタリ、ポタリと少なくなる (244.6℃) 。 3時 20 分 (147.0℃)煙突 1/2 とし精錬を開始する。 30 分で 11.5℃アップする。5時 20 分(273.6℃)煙突を全開する木酢液ホトンで出なくなる。8 時通風口全開にする(343.7℃)煙は無色透明になる。8 時 40 分(350.1℃)煙が透明となり木酢液も止まる。10 時 50 分(381.5℃)間、扉最終精錬 すべての扉を全開し空気を目一杯窯に入れ温度を上昇させる。10 時 20 分(389.2℃)となった時点で精錬を終えた。

その後、焚口を粘土や灰で密閉し、 煙突や排水管には詰を行い完全に空気を遮断、窯を完全に密封した。小屋内を片付け、すべての作業を 10 時 45 分に終了した。

参加者 正畑、櫻井

(報告者:櫻井充弘)

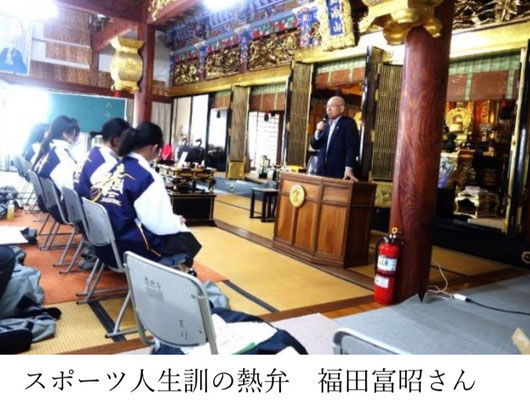

現場セミナー:ミツマタ植樹と座学(森林教育)

現場セミナー ミツマタ植樹と座学(森林教育)

3/12 (火) 安芸高田市甲田町下甲立

3月 12 日火曜日、 「甲田町資源を守る会」(代表垣内洋了)と当会・甲田中学校が連携して行うミツマタ植樹会は、甲田町自然を守る会関係者が植栽し、生徒たちは森林教育の座学に変更し行いました。

昨日から今朝まで降り続いた雨も上がった 10 時から「甲田町資源を守る会」23名と当会の 11 名はミツマタ 100 本、ツツジ 20 本、カワズサクラ 5 本、イチョウ 6 本を植栽しました。

ミツマタ苗木(100 本)の植え付けは当会が中心となり捕植的に植え付けた。植穴は(30cm×30cm×30cm)に掘るが以前植えて枯れた後に植えるので掘りやすかった。植え方はこれまで通りの方法で苗木を入れ、しっかりと根元を踏み固め、水鉢を作り、水をやった。草刈りなどの管理のため、目印の竹支柱を立て、ピンクテープを結びつけた。

ツツジ 20 本はミツマタの間に一列に密植した。中苗のサクラは麓にイチョウの木は、尾根沿いに 20mの間隔で植え付けた。中苗の苗木には竹の支柱1本とシカの食害防止の針金のネットを巻き付けた。植え付け作業は午後2時からの座学までに完了させた。

甲田中学校 1 年生 34 名+先生 3 名は、バスで 1 時 30 分に到着、123 階段を登り教徳寺本堂に集合した。

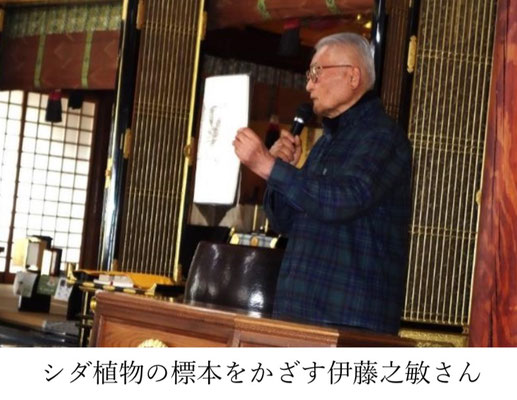

座学は、 「甲田町資源を守る会」の箕越事務局長の司会で始めた。最初に垣内洋了代表の歓迎の挨拶、続いての座学は教徳寺住職、土地所有者で(公財)日本レスリング協会の名誉会長福田富昭さん、植物研究家伊藤之敏さんのお話。 (伊藤さんには座学3時間前に講師を依頼)

教徳寺住職さんからは、毛利元就との歴史的関わりや「仏教阿弥陀経」に極楽浄土に住む身体が一つで頭が二つに分かれいる鳥「共(ぐ)命(みょう)鳥(ちょう)」の折り紙を手に持ち「命を共にする鳥」、「共ぐ 命 みょう 鳥 ちょう」のお話があった。

アテネオリンピックの選手総監督を務めるなど日本のスポーツ振興に尽力された福田富昭さんからは、特に女性レスリングの強化に努力され、オリンピック4連覇(金メダル)を達成した強い伊調馨選手を育てられたお話があった。

植物研究家伊藤之敏さんからは、3億年前から生育し姿を変えていないシダ植物の標本、植栽木ミツマタ、またお寺に生育している「タラヨウ」の葉を持ち込み、それぞれの特徴や用途などのお話しがあった。その後、30分の自由な発言時間では、生徒たちから多くの質問や感想が活発に出され回答があった。

主な質問や感想は、

○「共命鳥」は命の尊さや存在を大切にしあう社会のシンボルで、考え方、生き方が違っても命はつながっているということを教わり改めて命を大切にしなければと思った。

○男子と女子のオリンピックに出る選手の指導のやり方についての質問、 「女性レスリングの父」といわれる福田富昭さんから男も女も同じ土俵で指導することが大切だと具体的例を交えて話され、クラブで運動してする生徒に貴重な助言であった。

○植物タラヨウ「ハガキの木」には、実際に文字を書き、字が書けることに驚き、定形外郵便として利用できることに感動していた。

ミツマタの植樹体験はできなかったが仏様の教えやスポーツ精神の涵養の人生訓さらには植物の超能力の秘密など多くのことを学ぶことができた有意義な座学であった。

東京からは、秋の叙勲を受賞された(公財)日本レスリング協会の名誉会長福田富昭さんとご息女、除野祥江さんの参加でイベントに花を添えてもらった。皆さんお疲れ様でした。

(報告者:櫻井充弘)

令和5年度史跡中小田古墳群竹林等伐採業務実施報告書

安芸高田市森の学校プロジェクト事業報告

現場セミナー:田屋城跡の小鳥の森に巣箱の設置

現場セミナー 田屋城跡の小鳥の森に巣箱の設置

2/15(木)安芸高田市八千代町土師 田屋城跡

日本海からの前線の南下で雨の降る予報の 15 日、田屋城跡の「小鳥の森」に事前に用意していた 12個(大型5個、小型7個)の巣箱を設置した。

9時に八千代町土師の田屋城跡に隣接した大徳別荘に 5 名が集合。

最初に巣箱はどの野鳥に来てほしいかによって穴の大きさ、深さ、底の広さが異なる、また設置場所も地上からの高さが異なるため巣箱をどの場所にどんな方法で取り付けるか検討。

ブッポウソウ用(穴の大きい)大型巣箱 5 個は、南側の一と二の郭周辺に 3 個、東側のテニスコート側に1個、主郭に1個、またシジュガラ、ヤマガラなど小鳥用(小さい穴)小型巣箱7個は、南側県道の少し上側にあるネッフェンス付近に 4 個、東側のテニスコート側に 3 個に、それぞれ設置を決定。

設置場所にはヘルメット、作業服、手袋を身に着け、巣箱や長梯子、脚立、ロープ高所作業一式と電動ドリル、ねじくぎ等を手分けして持ち運んだ。

ブッポウソウ用の大型の巣箱の取り付けは、 5m以上の高さに架ける高所作業、 「ロープ高所作業」特別教育を受講されている井本さんにお願いした。大型の巣箱は、下方に枝が無く、見通し、日当たり、風通しが良く、 真っ直ぐ立ったカシの樹木(太さ 40cm~50cm) に約 5m程度の高さを選定、 長梯子や 「ロープ高所作業」の技を使って、 安全帯とロープで身体を樹上で保持し、巣箱の入口をやや下向きに傾けて電動ドリルでねじくぎを使い大型巣箱を架けた。また、蛇が入らないよう幹には、アルミテープを 40cmの幅に巻き付けた。

井本さんの巣箱架けは、 ロープワークの技を駆使して大きな高い木にスルスルと登り、次々と5個の大型巣箱を付けられるその手さばきは軽業師の技、その見事な技に見入った。

シジュガラヤマガラなど小鳥用 (小さい穴) 小型の巣箱は、 大型の鳥など外敵から守るため少し人通りがある場所(県道沿い)を選び、小田さん、兼安さんを中心に脚立を使い地面から 2m以上の高さに、入口が下向きになるようねじくぎを使い架けた。最後に蛇の侵入防止としてアルミテープを幅 40cm程度

に木の幹に巻き付けた。

田屋城跡で人と野鳥が共存する「小鳥の森」を目指して、今回野鳥へ巣箱をプレゼント。

野鳥が利用してくれるとうれしさはひとしおである。皆さんお疲れ様でした。

(報告者:櫻井充弘)

第 271 回現場セミナー: 史跡中小田古墳群の竹等伐採 第6回

第 271 回現場セミナー:史跡中小田古墳群の竹等伐採 第6回

広島市安佐北区口田南 1月13日(土)

新年の活動は、1 月 13 日(土)史跡中小田古墳群竹林等伐採業務の竹の伐採を行った。

当会4名、大人のかくれ家倶楽部4名、募集参加者 3 名(計 11 名)が9時前に古墳群北登り口の広場に集合した。

始めに、大人のかくれ家倶楽部木戸敏明会長から新年の挨拶と当該事業の経過が説明された。その後、作業場所や内容、手順、注意事項を行い、安全作業の徹底、特に服装等(ヘルメット、長袖作業服、安全防護服、振動防止用手袋)をチェック、伐採班を 2 班に編成して作業現場に向かった。

〇午前中の作業 (急斜面の竹の伐採処理)

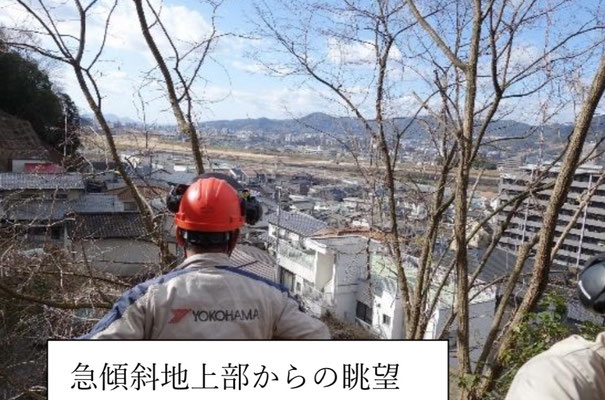

1 班の6名は、南西に面した斜面で人家裏山のコンクリート吹付のり面工事(60度の傾斜)の真上、下には人家がある急峻な地形で竹を伐採(30 本)し、急な斜面から引き上げた。

伐り手は命綱を腰に巻き付け、竹も落さないよう竹にもロープを巻き慎重にチェーンソーで竹を伐採、2~3人がロープで急斜面を引き上げ、緩やかになった場所で2~3mに長さに手鋸で切断し仮置きした。

2班の5名は、1班より 50m上流で小さな谷を挟んだ急峻な勾配、ロープを巻き付けて伐採(50 本)した後、3~4mに切り、下流に落ちないよう竹を慎重に棚積み処理した。

午前中作業では 80 本の竹を伐採した。

〇午後からの作業(伐った竹を 200m下流に運ぶ)

1班の伐った竹(30 本)と 12 月 13 日(5回目)の竹チップ化作業で残していた竹(約100 本) を全員で集合場所の古墳群北登り口の広場まで (約 200mの距離)を運び降ろした。

運び下ろした竹は、 枝付の竹と、幹に区分し、 チップ粉砕作業がしやすいよう切り口を揃えて集積した。

運び方は工夫した。勾配が緩いところは担ぎ、抱え、一列に並びバケツリレー方法、急なとこは、安全を確認し投げ落とすなどの方法で運び降ろした。運搬は、道がない山中での登り、下りを繰り返すこと数十回、足腰フラフラ、夜中に疲労で足がつらなければよいがと思いつつ、冬空の下、ともに汗を流す活動を 15 時に終了した。

事業する前の丘は、竹やぶで何も見えなかった視界が開け、丘の上から広島市の母なる太田川や祇園の街並みが良く見える、また、子供たちが河川敷で遊ぶ歓声が聞こえる史跡古墳群の丘に蘇った。今日は、外国の方や市内から方々4名が古墳群の散策に来られ足を止めて景観を眺望されていた。皆さんお疲れ様でした。

(報告者 櫻井充弘)

番外編セミナー:史蹟探索と森林セラピーフォーラムに参加して

番外編セミナー:史蹟探索と森林セラピーフォーラムに参加して

11/18(土)安芸高田市八千代町土師 鶴学園八千代校舎他

11 月 18 日(土) ・19 日(日)「史蹟探索と森林セラピーフォーラム」が「さとやま土師田屋城址を守る会」(会長吉岡孝行)主催で開催され講演者で出席したので報告する。

18 日、中国山地は冬型の気圧配置で山々が雪景色、風も強く、会場の八千代町土師「鶴

学園八千代校舎」付近でも初雪が舞う悪天候。50 名(内当会5名)の参加があった。

フォーラムは理事代表の大徳邦彦さんの挨拶を兼ねた司会で始まった。

講演は 5 件。 持ち時間は 15 分~20 分、 プロジェクタを使用しわかりやすくそれぞれが史蹟田屋城の整備保存等に取り組んだ活動内容やそれぞれが組織の普及啓発を行った。

① 学生ボランティアの活動

建築工学科のサークルの広島工業大学建築工学科3年生吉田駿輝さんは、 3年間の学生ボランティア活動で田屋城から出た丸太材を使い椅子を設計、 製作し田屋城に設置(8 脚)した活動内容

② 田屋城の保全活動について

筆者は、田屋城の、見える化に視点を置いた森林整備の方法、特にツリーワークでの枝払いや災害防止を年頭に入れた高台間伐(地上から 1m程度、高いところを伐る)で根を生かす方法などの活動を紹介

③ 田屋城と大迫城

登山家広島登山研究所代表松島宏さんは、中国新聞で8年間連載された「ちゅうごく山歩き」、の冊子で第8巻に 「田屋城と大迫城」 の登ルートを紹介されている内容を紹介、また、田屋城は毛利氏に従った中村元明(弟)の山城、大迫城は毛利氏に従わず自害した中村繁勝(兄)の山城。戦国時代の兄弟が争った歴史を回想された。

④ 森林セラピー安芸太田町の取組み

地域商社あきおおた課長補佐志水大将さんは、森林が 86%占める町に広島県で初めて森林セラピー基地として認定された。5 つの「森林セラピーロード」コースを使い取り組んでいる活動状況や林野庁の「森林サービス産業モデル地域事業」で企業と連携して社員研修の場として受入れている取組情報を報告

⑤ 宇宙はひろい!

北広島町夢天文台 Astro 台長中尾一弘さんは、振動学(この世の最小単位素粒子が超速回転し振動を起こしている)から宇宙全ては振動であること宇宙は 138 億光年の広さがあるなど宇宙力の偉大さを熱弁された。また、星空観察の専門家(中尾博文、吉村耕治、藤川隆幸) を加えて、フォーラム形式で会場からの質問に回答してもらった。

会場からの質問は、太陽に関するもの、星空観察に興味を持った経緯、ブラックホー

ルの謎などで詳しく教えてもらった。

18 時から 20 時、大徳さん所有の「湖畔のウッドデッキ」に移動し、大型天体望遠鏡による「秋の星空」を観測した。生憎の曇り空で雲の間から数個の星しか観測できなかったが木星の色も確認でき感動した。

17 時から 18 時の夕食タイムでは、竹ご飯(当会担当)及びジビエ BBQ、おでんなどで舌つづみ美味しくいただいた。

翌日の 19 日(日)は、天候に恵まれ「史蹟探索と森林セラピー遊歩道)に5名の参加が

あった。10 時から松島宏さん、大徳邦彦さんの案内で田屋城に登り、紅葉の八千代湖の展

望~大徳寺境内跡~天の岩五輪塔~県営林ヒノキ林~天の岩代二古墳を巡り、小春日和の

中、森林浴で心身を癒し、12 時前に終了した。

(報告者:櫻井充弘)

現場セミナー:市史跡田屋城跡の森林整備

現場セミナー:市史跡田屋城跡の森林整備

10/28(土)安芸高田市八千代町土師

土師ダム湖畔の先端の標高 286mに位置する田屋城跡の森林整備と、森林セラピーのため

の林間道の整備、大徳寺跡に転がっていた五輪塔の供養を行った。参加者は 10 名(当会7

名、守る会3名)が参加した。

この森林整備は、「さとやま土師田屋城址を守る会(会長吉岡孝行)」が令和 3 年度から「森づくり特認事業」の採択を受け当会に協力の要請があり今年度 4 回目の作業である。

今回は、 田屋城址のテニスコート側の斜面のカシの木を伐採して、12月4日からの炭焼

きの材料にするための間伐を行った。

25 ㎝のカシの木や 30 ㎝のタブの木を伐採し、カシは炭焼き用に 98 ㎝を基準に玉切りを

した。細い枝も含め炭焼き用に軽トラに積み込んで炭焼き小屋まで運んだ。

タブの木は柔らかいために炭焼きに向かないので整理して現地に棚積みをした。

昼食は、持参の弁当と、いつもの大徳さん特性の焼きそばをおいしくいただいた。

その後、大徳さんの案内で五輪塔の供養に大徳寺跡に行き、四国八十八か所の、全コース

を野宿して歩き、お遍路を何回も行っている当会員の小田秀夫さんが、般若心経を唱えて五

輪塔の供養を行た。この五輪塔は近くに転がっていたのを大徳さんがいつか供養しようと集めていたもので、大徳さんはこれで五輪塔も喜んでいるでしょうと感謝されていた。

その後、 古墳から森林セラピーのためのヒノキ林や雑木林、 池の跡、 大徳寺の庫裏の跡などをたどる道を整備した。 昔の里道もよく残っており、 あまり大掛かりの整備ではなく楽に歩けるよう少し整備をするに留めた。ゆっくり巡っても 1 時間くらいで巡ることができ田屋城址や古墳、ヒノキ林、雑木林を利用した森林セラピー活動の拠点になるのではないかみんなで話しながら、3時前に解散した。

(報告者 中元明弘)

現場セミナー 郡山城跡の手入れ報告

現場セミナー 郡山城跡の手入れ報告

(10/21:土)安芸高田市吉田町吉田郡山城跡

神無月の 21 日は小春日和、郡山城址に歓声がコダマした。 第 17 回国の史跡「郡山城跡」の枯れ木の伐採と登山道清掃活動。

地元安芸高田市や広島市、東広島市、三次市、庄原市、岡山県、島根県などから郡山城愛好家やボランティア精神が旺盛な方々72 名(当会9名)が参加した。

9時安芸高田市社会福祉協議会の宮迫麻衣子さんの司会で始まった。安芸高田市ボランティア連絡協議会の芦田宏治会長のあいさつに始まり、続いて米村公男安芸高田市副市長、中越信和人と樹の会理事長、 安芸高田市生涯学習課日浦裕子のあいさつがあった。 事務局からの諸注意や伝達事項、続いて5回、10 回、15 回の参加者に対し感謝状・副賞の贈呈式が行われ、大きな拍手で労をねぎらった。

その後、作業上の注意事項を櫻井が説明し、続いて参加者の記念撮影を行った。

いよいよ出発、当会の伐採・切断班は、ヘルメット、手袋、防護ズボンなど安全装備を身に着け、チェーンソー、ノコ、ナタをもって現場(満願寺跡周辺)に入った。作業は、登城山道沿いの台風被害により山の中に倒れ、 景観を損ねている木を切断。 一般参加者 (男性)は、切断した木や小枝などを下流に落ちないように棚積みにした。 また、登山道沿の枯れて危険なアラカシの木(太さ約 55 ㎝、高さ約 24m)1本を伐倒、運べる長さに切断し、安全

な場所へ処理した。

清掃班は、 三の本丸石塁周辺の石が散乱し、その上に落ち葉や小枝が散乱しているのを箒や熊手で集め処理、三の丸石塁周辺を美しい景観に整えるとともに歩き易く気持ちよい登城山道にした。

約3時間の活動では、 城跡に上られる方々が安心・安全・気持ちよく登城できる環境に整えた。

閉会式では、全員が輪になってコミニュケーション 「全員の自己紹介やふりかえり」 を行い、一層絆を深めていた。12 時 30 分終了。皆様お疲れさまでした。

〔参加者の意見〕

◯毛利元就が郡山城に入城して 500 年の節目の年に多くの皆さんと一緒にお城跡をきれいにした。手を加えるときれいになり、 達成感がふりかえるとすぐに得られて嬉しく、 楽しか

ったので次回も参加したい。

◯県外から来ました。 郡山城がとても好きなので、参加させてもらった。 素晴らしい取組であり感動しましたまた参加させてください。

◯初めて参加したが一人一人の力を合わせると大きな成果がでることを知ることができたまた参加したい。

◯安芸高田市以外からの参加者が 1/3 あるなど取組の輪が広域的に広がり、うれしく思った。一層取組に力を入れたい。

皆さんと楽しく作業ができた、また参加したい。

◯活動現場が遠く、きつかったが、よい運動になり、気持ち良い汗をかいた。

この活動は、「安芸高田市ボランティア連絡協議会(会長芦田宏治)と当会が共催(4回目)で行った。

(報告者:櫻井充弘)

第271回現場セミナー:中小田古墳群の山林整備(竹林等伐採)第3回

第271回現場セミナー史跡中小田古墳群の竹チップ粉砕 第3回

10/18(水)広島市安佐北区口田南

スポーツの秋、10月18日竹チップ粉砕作業(第3回)を行ない8名(内当会1名)の参加があった。

9時に広島市佐伯区美鈴が丘から一般社団法人「美鈴が丘恵みの森」代表の村武友和さんが一人でチッパー機を積んで到着した。

作業は、7月と10月に伐採し古墳群丘上に積み上げてある竹のチップ粉砕である。

まず自走式のチッパーを丘上まで移動する。40m移動したところでチッパー機の右側キャタピラベルトが外れ走行不能しかも傾斜地でエンジンを止めたので今度はエンジンが斜めではかからず動かすことも出来ず万事休した。メーカーに修理を依頼するが時間がかかるとの事。本日はこれで仕事納めと思った。しかし、ここから熟年パワーが発揮された。機械に強い、政近さん、川口さんが中心となり修理にかかられた。まず政近さんが家から修理道具を持参され、

これでネジを緩めるとキャタビラのベルトが少し動き、数名で機械を右斜めに持ち上げて浮かした状態でベルトを動かしキャタビラの溝にはめ込み修復した。エンジンも水平に持ち上げて

始動するとかかり全員安堵した。大仕事を終えた汗と冷や汗の混じった大汗をかいた。

チッパー機の山頂への移動は、登山道が狭いため自走式のチッパー機を一人が操作し、滑落防止のためのチッパー前部にロープ掛けして移動に合わせてロープを引く、丘上までは距離約200m、高低差20m程度、急坂で片方は崖の難所もあり、かなり大変な作業であった。

10時過ぎ現場に到着した。チッパー機の位置場所は、風向きなど考えて決めて作業開始。

チッパー機を逐次移動しながらの作業は、順調に進み、積み上げてある竹はどんどん少なくなっていった。

午後は、13時から作業を開始した。午後からもチップ粉砕作業は順調に進んだ。

キャタビラのベルトが外れる故障のアクシデントに見舞われたが皆さんの頑張りで予定終了時間を越えた16時丘上の竹は一部の幹部を残し粉砕作業を終了した。次回の11月12月に行う竹伐採作業の竹を集積する広場の確保ができた。皆さん遅くまでお疲れ様でした。

後片付け後、難関のチッパー降ろし作業を、上げるときと同じ要領で行い、無事ふもとまで降ろし、提供者の軽トラに積み込みお別れした。

(報告者:櫻井充弘)

第271回現場セミナー:中小田古墳群の山林整備(竹林等伐採)第4回

第271回現場セミナー中小田古墳群の山林整備(竹林等伐採)第4回

10/14(土)

今回の参加者は当会5名、大人のかくれ家倶楽部7名、そして広島文教大学から2名の参加があり、合計14名であった。大学生2名は2回目の参加である。

朝9時前、古墳群北登り口の空き地に集合し、当会の中越理事長、 「大人のかくれ家倶楽部」木戸代表の開始挨拶後、スマホのラジオ体操放送で準備体操した後、古墳群丘上へ向かった。

作業は1班当たり6名、2班編成とし安全のため距離を取って作業した。今回は学生2名もみなと同じ作業についてもらった。竹は丘の上から伐採していくので、残り少なくなった現在では伐採場所はかなり下になる。伐採した竹の積み付け場所は丘上なので運搬作業はかなりきつい。斜面なので足元に注意しながらも流れ作業なので、つい足元がおろそかになりよろけそうになることもあるが、「大人のかくれ家」のメンバーは鍛え方が違う、この人本当に80過ぎなのかと思うくらい斜面を上下駆け歩く。学生2人は丘上の積み付け作業を担当してもらったが、さすがに若い力はすごい、上がって来た竹をどんどん積み上げ、たびたび運搬の応援もしてくれて作業は捗る。午前中に1,2班合わせて約30数本伐採・積み付けして櫻井さんの合図で昼食となった。

昼食は午後から参加した人に買ってきてもらった弁当をいただいた。できたてのまだ暖かい弁当で食べ残す人はなく、まったくみなさん「よく食べよく働く」ものだと感心する。昼食後また伐採作業、午前中で要領を得たのか安全第一としながらも作業は順調に進む。15時30分頃作業終了したが、午後は1,2班で40数本、午前中と合わせ本日は約80本伐採した。

作業終了後の「振り返り」では学生二人は第一声が「ツカレターー」、さすがに疲れたか。今日はみんなと一緒に作業をしてもらったが、今後、また古墳の実地勉強や竹飯づくりなど計画したいと思う。みなさん今日はお疲れさまでした。

(報告者:兼安俊介)

第274回現場セミナー:ヒノキ間伐

第274回現場セミナー ヒノキ間伐

10/7(土)三原市本郷町善入寺 三景園

昨年に引き続き三景園北門東側の一角約1,000㎡の下草刈り、ヒノキ・その他雑木(サクラ・モミジを除く)の他間伐を行った。昨年は笹・雑草等の下草刈り、大径木4本及び小中径木40本の間伐及び枝払い、北側フェンス外歩道に張り出しているヒノキ約20本の低枝を切り落としたが、今年は小中径木約20本の間伐及び枝払いを行った。

当日の気温は朝方18℃、午後23℃、曇り空で暑くなく間伐作業には好天気である。当会会員6名が参加したが、間伐のベテランぞろいで作業は捗った。到着後作業前にチェーンソーの目立てをする人もおり、やる気十分である。

午前中は1班3名、2班に分かれて、午後は6名一緒になって掛かり木になりそうな比較的難しい木に挑戦した。伐倒手順や合図、伐倒方向、ロープ掛け等、みんなでよく相談・協同して行い、勉強にもなった。

昼食は公園センターレストランの名物カレーを出前してもらった。あたたかいご飯にあついカレーをかけて、福神漬け野菜サラダもついており、いつもながら美味しくいただいた。

昼食前、園内を見学されていた中年の御婦人が、「午後の航空便で東京に帰るのだが、出発まで数時間あるので伐採作業を見学したい」と言われる。快諾した櫻井さんが昼食後、園内をひと廻りし植栽の実物を見ながら実地説明し、その後、中元さんが伐倒作業を見ながら、受け口のつくり方、突っ込み切りの方法等、かなり詳細に説明したようである。なんでも息子さんが林業関係の仕事をされており、チェーンソー作業等に興味を持たれていたとのこと。

15時頃、作業終了した。北門東側の一角(約1,000㎡)は昨年、今年でヒノキ等の不要木60数本を間伐、下草刈り、歩道に張り出したヒノキの低枝切りを行ったが、園内からの見通し、アジサイ植栽の日当たりがよくなりこの一角は全体的にかなりスッキリした。

(報告者:兼安俊介)

現場セミナー:24 時間テレビ 46「愛は地球を救う」立会い募金活動

現場セミナー:24 時間テレビ 46「愛は地球を救う」立会い募金活動

8/27(日) 広島段原ショッピングセンター(広島市南区段原南)

8月 27 日に今年で 41回目の24 時間テレビ46「愛は地球を救う」立会い募金活動が広島段原ショッピングセンター会場で開催され当会から3名が参加しました。

正面玄関を入った 1 階売り上げスペースで10 時から12 時の時間帯に横断幕を張り、当会 30 周年記念の黄色い T シャツを着て当会の PR も行いました。

立会活動は店長を始め事務局員等 10 名が黄色のキャンペン用たすきをかけ大きな声で 「24 時間テレビ募金活動を行っています、ご協力をお願いします。」と買い物客に連呼しま した。募金をいただくと「ありがとうございました」とお礼を繰り返す2時間でした。

この度の立会募金活動では、13時から寄付額 1,000 円以上された方、100 名の方を対象 とした抽選会が行われ、1 等から 10 等当たるごとに鐘が振り鳴らされ、広島県産のぶどう や野菜類が渡されと会場を盛り上げていました。

多くの方から心のこもった募金をいただきました。ありがとうございました。募金額は事 務局に引き渡し、13 時から活動される他の団体に引き継いたので額の確認はできませんで したが募金の趣旨に賛同し紙幣を入れてくださる方もおられました。

多くの方々の善意の寄付に暖かさを感じた貴重な体験でした。

募金は、県別に集計され、地域の社会福祉や環境保全活動、国内外の緊急災害などに活用 されます。

(報告者:櫻井充弘)

現場セミナー:市史跡田屋城跡の森林整備

現場セミナー 市史跡田屋城跡の森林整備

8/26(土) 安芸高田市八千代町土師

土師ダム湖畔の先端の標高 286mに位置する田屋城跡の森林整備(広葉樹の間伐、除伐)を 行い、14 名(当会 9 名、守る会5名)が参加した。

2回目の作業は当会が北側の通路側から城跡が見えるように広葉樹の間伐、除伐を受持 ち、守る会の人は環境整備と巣箱づくりを行いました。

始めに大徳さんの挨拶、鳥のための巣箱かけの計画の説明があった。

そのために、正畑さんがあらかじめ依頼を受けて、ブッポウソウやフクロウ用の巣箱、小 鳥用の巣箱を作製して持参していた。また巣箱の保護のために檜皮葺の屋根用のヒノキの皮を、先日「安全に木を伐る研修会」で伐倒したヒノキから皮をはいで持参していた。この檜皮を利用して、正畑さんと櫻井伸洋さんの指導により、女性 2 人がブッポウソウとフク ロウ用の巣箱の屋根を檜皮葺に作製した。

また桧谷さんは、小鳥の巣箱製作用の板と、自分の山にかけていた小鳥用の巣箱をきれい に清掃して持参していた。

櫻井事務局長が作業場所や手順の説明、注意事項を行い、作業に取り掛かった。当日は熱 中症厳重警戒が情報発令されている中での厳しい作業となった。

伐採班はヘルメット、防護服、防震手袋、安全靴に身を包み前回と同様に、城跡の北斜面 を城跡が見えるように、除間伐に取り掛かった。最初に檜谷さんが、斜面に立っている樹齢 40 年、胸高直径 40 cmの杉を、柵近くに立っているツバキの間を狙って寝かせるように伐倒 することになった。道路近くのため交通安全員を立て伐倒した。見事狙いどおりに伐倒した が、二股の根本付近が道路に近く落ちる恐れがあるため、根本側を 4mに切り城跡の通路ま でチルホールで引き揚げる作業を行った。チルホールの作業は木の重量と、急斜面の土に食 い込んだりして引き上げに苦労した。チルホールの牽引を4倍力にしても動かすのにかな り力が要り二人がかりで動かすなど大変な作業となった。

またそれぞれが分かれて、急斜面に気を付けながら小灌木を中心に除間伐を行った。

昼食は、各自持参の弁当を食べたが、大徳さんが、シュウマイや餃子入りの特性焼きそばを作ってくれた。また前回と同じようにスイカ、メロン、飲み物の差し入れがあった。

午後は、杉丸太の引き揚げ作業と伐倒した杉の枝や葉の整備を行った。午後に夕立があっ たが雨に濡れながら、チルホールを動かし、少しずつ引き上げていった。先(元口)が斜面 を上がりきるとあとはかなりスムーズに上がり始めた。2時半ごろには引き上げが終了し た。道路に散らばっていた杉の枝葉をかたずけて全ての作業を終えた。お疲れ様でした。

次回は、9 月の第3土曜日9月16 日に、田屋城跡の散策、古墳の見学コースでの森林セラピー活動を予定しています。

(報告者:中元明弘)

番外編現場セミナー:安全に木を伐る研修会(第2回)

番外編現場セミナー:安全に木を伐る研修会(第2回)

7/28(金)・29(土) 安芸高田市八千代町勝田

梅雨開けの 7 月 28 日 29 日の2日間、安芸高田市八千代町勝田山林内及び常磐神社境内 で行った「安全に木を伐る研修会」には、当会員や森林ボランティアで活動している延べ 23 名の参加があった。

研修会の講師は第1回目と同じく、座学を広島県安全衛生教育指導者與儀兼三様、実技を (元)みどり情報局静岡指導者桧谷利雄様にお願いした。

安全に木を伐る作業をするためには「座学で学問的知識を身に着け」「基礎実技で正しい 技術・技能を身に着ける」基礎を習得しました。

以下研修内容の要点を記す。

○研修会 (7/28・7/29)

7月 28 日(金)1日目 晴れ (12 人)

I座学(1 時間)労働安全衛生教育について(ヒノキ林内)

第1回の参加者や初めての方もおられことから労働安全衛生規則の改正をヒノキ林内で 復習的に学んだ。座学内容の詳細は第 1 回研修会の活動報告(会報No340)に記載していますので参照してください。

1 主な学習内容

(1)チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の時間数が改定で増えた。

(2)伐木等における危険防止するために次のことが規定された。

①受け口を作るのは立木の対象胸高直径 40 cm⇒20cm 以上に拡大立木の伐倒時の措置を 義務付けた。

②かかり木の速やかな処理、かかり木の処理における禁止事項(かかり木の処理、かから れている立木伐採、浴びせ倒し)を規定

③立木の高さの2倍の距離を半径とする円形の内側には立ち入らせない

④下肢の切創防止用保護衣の使用を義務付け

(3)その他の改正 車両系木材搬出機械による作業等の作業計画関係

2チェーンソーの知識については常磐神社境内に移動して、チェーンソーを分解し構造、メンテナンスの方法、ソーチェーンの取り付け方、ガードバーの種類について学ぶ。

II基礎実技

1 目立ては、同じく常磐神社境内において、適正な目立てフォーム、ヤスリの柄の握り方、 左カッターの研ぎ方、右カッターの研ぎ方やカッターの悪い形フック及びバックスロープ の修正の仕方、目立てで一番大切な目立て角度については測定器具で横刃の目立て角度(80 度~85 度)上刃切削角度(55 度~60 度)上刃目立て角度(30 度~35 度)を測定した。

全員が目立て角度の測定ができるよう測定計器の測定の仕方を個別指導で徹底的な指導を受けた。

2チェーンソーワークの基本(ヒノキ林に移動) チェーンソーの持ち方、横に置いた丸太を切る姿勢(立つ、中腰、膝をつく) 立っている丸太を切る姿勢、危険なポイント(キックバックの危険ゾーン)、エンジン のかけ方、かけ方の体勢(落としかけ禁止)アクセルのコントロール方法を学ぶ。

3操作の基本トレーニング

①丸太の輪切り(ガイドバー上方の顔を位置しない。ガイドバーの先を使わない。切り終えた後、余力で地面を切らない。)丸太を上から切り込む、丸太を下から切り上げる。 膝をついて丸太を切る。

②玉切(片持ち材の切り方(1下から2上からフルスロットルで一気に切る)、両持ち材の切り方(1上から2下から切り上げる。)

③水平切り 丸太を立てて(1m、直径 20~25cm)水平に 2~3cm 厚の輪切りにする。

(右手の脇を締める、後部ハンドルを体に引き付ける。左手は前ハンドルの底部を横 から握る。)

④突っ込み切 最初にガードバーの先端を左に手元から丸太に当てる(キックバック に注意)腕だけで操作しない、体全体で真っすぐ押し込む。

4伐木造材の訓練

実際に受講生2名がヒノキ 1 本づつ 2 本を伐倒した。伐倒者は伐倒目標を設定し、 5つの指差し安全確認後、受け口、オノメ、追いツル伐りでクサビを使い伐倒、枝払 い、玉切を行った。伐倒者以外は伐倒する様子を観察しチェックした。伐倒後は伐根 を検証し良い点悪い点(ツルの幅、切り口の傾き、シン抜けなど)の指導を受けた。

7月 29 日(土)2日目 晴れ(11 人)

II基礎実技 (午前中は丸太を利用した操作トレーニング)

1 目立ての復習 (30 分)

1 日目で学んだことを復習した。

2 操作の基本トレーニング 昨日の1~4を繰り返し練習する。特に伐倒方向と正確な受け口づくり(伐倒ライン の確認(目印)、チェーンソーでねらいを定める(ガイドバーと伐倒ラインは直角) 受口は修正できる余裕で設定することがポイント、折曲がり線(正確な会合線) 根張りの伐り方、オノメの入れ方

3 伐木造材の訓練 (午後からは実際に伐木造材訓練) 研修生が伐木造材(2本)を行い、その都度、厳しい指導を受けた。

①伐倒前の準備作業 (伐倒木の周囲の確認、足場、待避場所の確認)

②指差し安全確認 ミスを減らすため5項目を行う(1上方よし2周囲よし3前 方よし4足元よし5待避方向よし)

③伐倒に当たっては 追いツル伐りの指導を一人一人が受ける。一人伐り他の者 は全員見学、細かな留意点や注意点を全員で確認した。特に伐倒後の伐り株で具 体的に解説指導を受ける。わかりやすく座学では学べない貴重な体験である。

④伐木の基本 倒す方向側に受口をつくり、反対側から追い口をつくり、クサビを 打ち込んで倒す。

IIIふりかえり

①目立ての大切さを再確認した。(支えのない丸太を立てて横挽き(輪切り)では、下刃で切るとフックだと手前に倒れる。上刃で切ると食い込みが強いので向こう側に倒れる。バックスロープだと全く切れない。)目立てがシャープでないと受け口づくりが進まない。

②目立てゲージの使い方をワンツーマンで指導を受け、計測計の使い方、測定値の確認が何 とかできるようになった。特に横刃の目立て角度(80°~85°)の測定(1 mmに満たない範囲の厚さ部分)が難しかった。ここが正しく理解できないと目立てはできない。

③チェーンソーを分解してのメンテナンスは1度も行っていなかったがメンテ後はエンジ ンの調子が良くなった。改めてメンテナンスの大切さを身にもって知った。感謝、感謝。

④我流でチェーンソーを使っていた、我流を直して安全に扱えるよう努力をしたい。

⑤目立てはプロが毎日行っても一人前になるのは 3 年かかるといわれているほど難しい目立てとは何か。目立ての基本をしっかり頭に入れて、繰り返し繰り返し基本を練習、訓 練が必要。

⑥木を伐ることに対しては、「プロ」も「アマ」も同じである。私は「アマ」だかという考 えで木を伐ってはいけない。

この活動は(公社)国土緑化推進機構の「緑と水の森林ファンド事業」の支援を受けて実 施しました。

現場セミナー:オイスカ広島の森づくり「山・林・SUN」活動

現場セミナー オイスカ広島の森づくり「山・林・SUN」活動

7/29(土)廿日市市吉和 県立もみのき森林公園

広島市内の気温が 35 度(現地 29 度)になった 7 月 29 日(土)廿日市市吉和の「県立も みのき森林公園」でオイスカ広島県支部主催の「山・林・SUN」活動が開催され四国研修セ ンター(海外研修生)、中国電力ユニオンから家族連れなど 75 名の参加があった。

開会式は、デーキャンプ場西側のスキー場の頂上(標高 930m)を利用して、塩出雅行事 務局長の司会で始まった。松村秀雄会長の挨拶では「コロナ禍のため3年ぶりに開催した、 四国研修センターなどから多くの皆さんに参加いただき嬉しく思っている、指導者の指示 に従いケガをしないように1日を楽しみましょう」の挨拶に続き、指導者の紹介(もりメイ ト倶楽部 hiroshima、ひろしま人と樹の会)の後、事務局から日程や注意事項が伝えられた。

活動は参加者を5班に分けて行った。午前中は林内作業活動、午後からは「もみのき荘」 ガレージ下に移動して森の工作(木工クラフト)を行った。

人と樹の会は、井本、櫻井が参加して午前中の林内作業を受け持ち、手ノコの使い方や小 径木の倒し方(倒す方向に受口をつくり真後ろから伐り、ツルをのこして押し倒す)、倒し た木の整理の仕方(運びやすい長さ 1m~1.5mに切り、切り口を揃えて積み重ねる)を指導 した。

鋸は使ったが実際に木を伐るのは初めてのお子さんが多く、最初は、鋸がスムースに使え なかった、慣れるに従い 6cm 程度の太さの木に挑戦、見事に倒した。満面な笑顔が印象的 だった。

大人と子供が一緒に森に入り、励ましながら真剣に伐採をするほほえましい様子があち ら、こちらに伺えた。

この体験を通し森林への関心を持つお子さんが増えることに期待したい。

林内作業の大トリは、枯損木(伐り株 45cm)の伐倒、チェーンソーで倒れる状態にして 置き、子供さんたちにロープを引いて倒すデモンストレーションを行った。

子供たちが一列に並び「よいしょ~、よいしょ~」と声かけ、力を合わせてロープを引く とツルが切れゆっくりと傾きだし、スピードを上げて倒れ、「ドスーン」と地面をたたきつ け地響きが起きた。伐倒初体験の子供達、倒れた音の大きさに驚き、木を倒した達成感を得 て大満足。見守っていた大人からも拍手が沸いた。

昼食はピクニック広場に移動、コロナ禍で味わえなかった森の中で久しぶりの和気あい あい、家族団欒の食事を楽しんでいた。

午後からは「もみのき荘のテラス下に移動、もりメイト倶楽部の指導で思い思いのクラフ トを親子で作り、土産として持ち帰っていた。

(報告者:櫻井充弘)

番外編現場セミナー:安全に木を伐る研修会(第1回)

番外編現場セミナー安全に木を伐る研修会(第1回)

7/15(土)・16(日) 安芸高田市八千代町勝田

梅雨末期の 7 月 15 日 16 日の2日間、安芸高田市八千代町勝田山林内及び常磐神社境内 で行った「安全に木を伐る研修会」には、当会員や森林ボランティアで活動している延べ 19 名の参加があった。

研修会の講師は「習って、身に着け、活かしましょう」をテーマに、座学を広島県安全衛 生教育指導者與儀兼三様、実技を(元)みどり情報局静岡指導者桧谷利雄様にお願いした。 安全に木を伐る作業をするためには「作業者が対象木を作業開始から終了までコントロ ールすること」であり、必要なコントロール能力(技術・技能・判断力)や立木の立地条件、 林齢、樹種や気象条件を考慮してリスク軽減をどれだけ図れるかを判断し、作業するか、しないかを決めます。 今回の研修では、チェーンソーで木を安全に伐る、正しい知識(知識、技術、技能)を身に着ける基礎を習得しました。

以下研修内容の要点を記す。

○研修会 (7/15~7/16)

7月 15 日(土)1日目 曇り一時小雨 (11 人)

Ⅰ座学(1 時間)労働安全衛生教育(特に労働安全衛生規則に改正)について

改正点の背景は、林業における労働災害による死亡者数が年間 40 人前後で推移しており 平成 23 年以降改善が見られていない状況にある。特に死傷者の起因物では、立木等が3割、 チェーンソーが2割と多数を占めている。このため厚生労働省が労働安全衛生規則の一部 を改正。

今回の改定では、林業、土木工事事業、造園工事業など業種に拘わらず、伐木作業等を行うすべての業種が対象となった。

1 主な改正点(事業者が講ずべき処置等について)

(1)チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の時間数を増やした。

(2)伐木等における危険防止するために次のことを規定した。

①受け口を作るのは立木の対象胸高直径 40 cm⇒20cm 以上に拡大立木の伐倒時の措置を 義務付けた。

②かかり木の速やかな処理、かかり木の処理における禁止事項(かかり木の処理、かから れている立木伐採、浴びせ倒し)を規定

③立木の高さの 2 倍の距離を半径とする円形の内側には立ち入らせない

④下肢の切創防止用保護衣の使用を義務付け

(3)その他の改正 車両系木材搬出機械による作業等の作業計画関係

2 チェーンソーについて

チェーンソーの各部名称、エンジンの作動、チェーンソーの構造を学ぶ

3 チェーンソーの取り扱い方

ソーチェーンの取り付け方、燃料の入れ方、始業時の点検(燃料・チェーンオイル

補給時 の注意点)ガイドバーの種類・特性、メンテナンスの方法について学ぶ

Ⅱ基礎実技

1 目立て

目立てのポイント(チェーンソーの固定、刃の目視、目立ての角度、デプスゲージ) 適正なフォーム、ヤスリの柄の握り方、左カッターの研ぎ方、右カッターの研ぎ方 カッターの悪い形フック及びバックスロープ及びこれらの修正の仕方、横刃の目立て 角度(80 度~85 度)上刃切削角度(55 度~60 度)上刃目立て角度(30 度~35 度)目 立て角度の測定の仕方、デブスゲージの修正の仕方

2 チェーンソーワークの基本

服装・装備、チェーンソーの持ち方、横に置いた丸太を切る姿勢(立つ、中腰、 膝をつく) 立っている丸太を切る姿勢、危険なポイント(キックバックの危険ゾーン)、エンジン のかけ方、かけ方の体勢(落としかけ禁止)アクセルのコントロール方法

3 操作のトレーニング

①丸太の輪切り(ガイドバー上方の顔を位置しない。ガイドバーの先を使わない。切り 終えた後、余力で地面を切らない。)丸太を上から切り込む、丸太を下から切り上げる。 膝をついて丸太を切る。

②玉切(片持ち材の切り方(1下から2上からフルスロットルで一気に切る)、両持ち 材の切り方(1上から2下から切り上げる。

③水平切り 丸太を立てて(1m、直径 20~25cm)水平に 2~3cm 厚の輪切りにする。

(右手の脇を締める、後部ハンドルを体に引き付ける。左手は前ハンドルの底部を横から握る。)

④突っ込み切 最初にガードバーの先端を左に手元から丸太に当てる(キックバックに注意)腕だけで操作しない、体全体で真っすぐ押し込む。

7月 16 日(日)2日目 晴れ(8 人)

II基礎実技 (午前中は丸太を利用した操作トレーニング)

1 目立ての復習 (30 分)

1日目で学んだことを復習した。

2 操作のトレーニング

チェーンソーワークの基本を復習し、確認する。

3 操作のトレーニング

昨日の1~4を繰り返し練習する。特に伐倒方向と正確な受け口づくり(伐倒ラインの確認(目印)、チェーンソーでねらいを定める(ガイドバーと伐倒ラインは直角)受口は修正できる余裕で設定することがポイント、折曲がり線(正確な会合線)根張りの伐り方、オノメの入れ方

4 伐木造材の訓練 (午後からは実際に伐木造材訓練)

最初に講師による模範伐倒を見学する。枯損木で危険な立木(3本)を抜倒処理後研修生が伐木造材(4本)を行い、その都度厳しい指導を受けた。

①伐倒前の準備作業 (伐倒木の周囲の確認、足場、待避場所の確認)

②指差し安全確認 ミスを減らすため5項目を行う(1.上方よし 2.周囲よし 3.前方よし 4.足元よし 5.待避方向よし)

③チルホールの使い方(必ず滑車を使い方向を変える)2倍力の仕方

④伐倒に当たっては 追いツル伐りの指導を一人一人が受ける。一人伐り他の者は全員見学、細かな留意点や注意点を全員で確認した。特に伐倒後の伐り株で具体的に解説指導を受ける。わかりやすく座学では学べない貴重な体験である。

⓹伐木の基本 倒す方向側に受口をつくり、反対側から追い口をつくり、クサビ などを打ち込んで倒す。

5 伐倒の補助器具 クサビ、鋸、ハンマー、滑車、スリング、はしご、チルホール、 ワイヤーロープの使い方を学び使用体験した。

IIIふりかえり

①目立ての大切さを改めて思い知らされた。(水平切りの輪切りでは目立てが悪いと切れないので立てた丸太が倒れる)

②指導者の強い責任感覚の研修を受けさせてもらいありがたかった。(会場周辺の事前安全管理、訓練用の小道具の準備、機材の確保と準備が行き届いていた)

③目立てゲージの使い方を初めて知った。横刃の目立て角度(80°~85°)の測定が難し

い。

④チェーンソーのメンテナンス等正しい知識と使用方法の基礎を学べた。

⑤我流でチェーンソーを使っていたが基本を学べることができ感謝している。今後は我流を直して安全に扱えるよう努力をしたい。

⑥目立てはプロが毎日行っても一人前になるのは 3 年かかるといわれているほど難しい目立てとは何か目立ての基本をしっかり頭に入れて、繰り返し繰り返し基本を練習してください。

この活動は(公社)国土緑化推進機構の「緑と水の森林ファンド事業」の支援を受けて実 施しました。

(報告者:櫻井充弘)

第271回現場セミナー:史跡中小田古墳群の竹チップ粉砕 第2回

第271回現場セミナー 史跡中小田古墳群の竹チップ粉砕 第2回

7/12(水) 広島市安佐北区口田南

8時半古墳群入口に集合、参加者は当会3名、大人のかくれ家倶楽部5名(午後は2名)、 チッパー提供者2名、一般ボランテイア1名、合計11名(午後は8名)であった。

本日の作業は、昨年度伐採した竹の残りと6月10日に伐採し、古墳群丘上に積み上げてある 竹のチップ粉砕であるが、まずチッパーを丘上まで移動する。自走式のチッパーを二人が操作 し、滑落防止のためチッパー前部にロープ掛けして、チッパーの移動に合わせてロープを引く。丘上までは距離約200m、高低差20mくらいであるが、登山道は狭く、急坂の難所もあり、 かなり大変な作業である。20数分かけて登り終えた。

メンバーは大人のかくれ家倶楽部の皆さんをはじめベテランぞろい、到着したら早速チッパ ーの位置を決めて作業開始。空は一面曇り、湿度はかなり高いようだがむし暑くはなく、作業 するにはまあまあの天気である。

チッパーを逐次移動しながら作業は順調に進み、積み上げてある竹はどんどん少なくなっていく、ところが11時前、大粒の雨がポタポタ落ちだし、見る間にスコールのように激しく降り 出した。何人かは涼しいのでしばらく濡れながら作業を続けていたが、びしょ濡れになり、皆 たまらず木陰に避難した。木陰といっても屋根があるわけでなく多少はましという程度であ る。やむ気配がないため、いったん作業を中断、早めの昼食を取ることにした。濡れながら下 に降りると雨は止んだ。

持参した弁当を食べる人、家に帰って食べる人、各自昼食を取って、12時30分午後の作業を 開始した。午後もチップ粉砕作業は順調に進んだ。1時間くらい経過した頃チッパーのエンジ ンがプスプスといって止まった。燃料メーターが下限近くを示していたので、予備タンクに少 し残っていた燃料を補給したがエンジンがかからない。燃料は少ないが空ではないはずだが何 度やっても起動しない。すったもんだして1時間近く経過したが原因がわからない。

チッパー提供者の前川さん、何かを感じたのか、ふと燃料タンクのコックを開けて手で触っ てみるとなんと無臭でガソリンではなく水が出るではないか。いくら新品同様のチッパーでも 水では動かない。

しばらくコックを開けていたらガソリンの匂いに変わった。エンジンを起動した後、水混じ りのガソリンが残っていたのかエンジン音は本調子でなかったが、10分くらい運転すると正常 の運転に戻ったので作業を開始した。チッパー機はまだ新しく雨が漏ったとは考えにくく、操 作ミスの覚えもなく、さりとてあのスコール以外の原因も考えられず、何が原因かわからずじ まいであった。

スコールと燃料水事件、二つのアクシデントに見舞われ作業は大幅に遅れたが、皆頑張って 17時30分丘上の竹は全部粉砕した。きれいになりました、皆さんご苦労様でした。

後片付け後、これまた難関のチッパー降ろし作業を、上げるときと同じ要領で行い、やはり 20分くらいかけて無事ふもとまで降ろし、提供者の軽トラに積み込み本日の作業を終了した。

(報告者:兼安俊介)

現場セミナー:田屋城跡の森林整備報告

現場セミナー 田屋城跡の森林整備報告

7/22(土) 安芸高田市八千代町土師

梅雨明けした 7/22 日 土師ダム先端の標高 286mに位置する田屋城跡の森林整備には、 10 名(当会5名)の参加があった。

この活動は令和 4 年度から「さとやま土師田屋城址を守る会」から要請を受け、本年度も 継続して行う田屋城跡の森林整備である。具体的には八千代湖を訪れる人々に田屋城跡 の一帯の見える化を図るため景観に考慮した間伐、除伐、枯損木、危険木の伐倒処理。 伐採班は、頭にヘルメット、防護服、耐震手袋、安全靴に身を固めチェーンソーで、お城の南側の県道に面した危険木2本と東側道路斜面(40m)に生い茂る雑木の除伐や竹、危険 木などの伐採処理を行った。東側にあるテニスコートから主郭が確認できる景観に整えた。

伐採方法は、かかり木にならないよう車道側に伐倒、このため交通安全指導員を配置し安 全を確保しながら 1 本伐っては、道路わきに棚積みして片付ける、この作業を繰り返し、繰 り返し行った。 「さとやま土師田屋城址を守る会」のメンバーは、ログハウス周辺や果樹園内の草刈りを行った。

大徳さん恒例昼食のホスピタリティは、トウモロコシ飯と猪肉を板状の岩塩の上で焼く 焼肉。肉には塩が程よく染み込み、塩味を美味しく堪能した。また、田屋城麓の果樹園で作 られたスイカを頂戴。地元産のスイカは、暑さで渇いた喉を潤し、疲れを癒してくれた。

気温 30 度を超える夏日の作業で額からは汗が滴り落ちた。こまめな休息と水分補給をし っかり行ったおかげで熱中症にならず 15 時に終了した。皆さんお疲れ様でした。

追伸

次回の活動は8月 26 日第4土曜日です。田屋城北側の木陰の中での間伐・除伐、小鳥の 巣箱づくりを予定。特にクラフトのできる方、参加をお待ちしています。

(報告者:櫻井充弘)

南側急斜面の危険木伐倒の様子

(交通安全指導員配置)

東側支障木の伐採の様子

(交通安全指導員配置)

第271回現場セミナー:中小田古墳群の山林整備(竹林等伐採)第1回

第271回現場セミナー 中小田古墳群の山林整備(竹林等伐採)第1回

6/10(土) 広島市安佐北区口田南

中小田古墳群の竹林等伐採も今年で3年目、残っているのは古墳群丘の北東側急斜面の1区 画、600~800本くらいはあるだろうか。今回の参加者は当会8名、大人のかくれ家倶楽部7名、 そして広島文教大学から5名(男女学生4,教授1)の参加があり、合計20名であった。孫のよ うな学生4名が加わって参加者の平均年齢は一気に若返った。

朝9時前、古墳群北登り口の空き地に集合し、いつものように「大人のかくれ家倶楽部」木戸 代表の開始挨拶、当会櫻井事務局長の注意事項説明、神川さんの掛け声で準備体操・当会独自の 安全祈願「ドングリィィィーコロコロォォォー」を全員で3回唱和して、ここから更に数十メー トル上の古墳群丘上の現場へ向かった。

作業は1班当たり4~5名とし、伐採班は2班編成、玉切り・積み付け班、学生班の4班に分 かれて、学生班5名には会員2名(中元、兼安)が指導に当たった。

伐採の2班は当会のチェーンソーのレジェンド、桧谷さんと住田さんがリーダーとなって、早 速作業を始める。合図の声掛けやチェーンソーのエンジン音が響く中、伐採作業が進む。現場は 急斜面で下には民家があるため、伐採前、竹の上下にロープを2本掛ける。

下部ロープの先は近くの樹木に固定して切った竹の落下を防ぐ、また上部ロープを丘の上から 引っ張って竹を引き上げる。引き上げた竹は玉切り班によってテキパキと玉切り・積み付け処理 される。

それにしても「大人のかくれ家」の皆さん、3年目ともなると安全作業に徹しながらも手際良 く作業が進む、合間に竹くいを100本作るなど余裕も感じられる。

学生班は、午前中は教授1名、男子学生2名、昼からは女子学生2名が加わる。今日は他の3 班とは別メニューで、まずロープワークから始め、最もよく使う「舫い結び」の結び方とその応 用、伐倒木(今日は竹であるが)へのロープの掛け方、引っ張り方等基本をみっちり練習した。

舫い結び、ロープの掛け方とも覚えてしまえば簡単なのだが、これがなかなか思うようになら ない、小一時間くらい練習した。

その後、各作業を分担し昼までに学生班で4本伐採した。チェーンソーは使用せず手鋸で伐採 した。竹は孟宗竹で大きいものは径12~15cm あり、安全に思った方向に確実に倒すため受け口・ 追い口を作り、きちんと木の伐採と同じ手順で行った。急斜面で足場が悪く、学生二人とも日頃 手鋸を使ったこともなく、時間はかかったが狙った方向に竹が倒れた時は思わず笑顔が出て、ヤ ッターという感じであった。

昼食は12時過ぎに到着した女子学生2名も一緒にみんなで各自持参の弁当を食べた。丘の上の 木陰は風も涼しく、女子学生2名が加わって花が咲いたような雰囲気の中で食べる弁当の味は格 別であった。

13時過ぎ午後の作業開始、伐採班2班・玉切り班は引き続き伐採作業を、学生班は、女子学生 2名は個別にロープワーク練習後、男子学生に加わり各自1本ずつ手鋸で伐採した。本日の竹伐 採本数は学生班8本を含め、合計で約70本であった。

作業終了後、学生を含め全員で自己紹介・感想会を行った。学生4名からロープワークは面白 かった、自分で竹を伐採した達成感・楽しさを実感した、また参加したいという感想があった。 学生からチェーンソーによる木の伐倒を見たいという要望があり、当会きっての伐倒名人桧谷さんが、枯れた太さ20数センチのヒノキを伐倒した。 みんなで見学したが、解説を交えながらチェーンソーを操作し、木は見事狙った方向に倒れた。伐り口が水平できれいな受け口、まさに模範伐倒であった。 その後、全員丘の下に集合し、16時前解散した。後片付けは学生も手伝ってくれて、16時過ぎころすべての作業を終了した。

(報告者:兼安俊介)

現場セミナー:オイスカ広島の森づくり

現場セミナー オイスカ広島の森づくり

6/3(土) 廿日市市吉和 もみのき森林公園

6月3日(土)に廿日市市吉和の「もみのき森林公園」でオイスカ広島県支部の主催で「オ イスカ広島の森づくり」活動が開催された。新人社員(8名)やオイスカのスタッフ、指導 者等の計 34 名が参加した。

毎年恒例で7月 29 日に開催予定の「山・林・SUN」活動の準備作業と新人社員の記念植 樹を行った。

参加者は頭にヘルメット、手に手袋、腰には手ノコを付けて活動した。

当会から井本、櫻井が指導者として参加し、新人社員の記念植樹(ケヤキ3本)と本番の 活動が安全でスムーズに行える環境づくりを指導した。

記念植樹は新人社員達が全国の県の木植栽ゾーンに高さ 3m程度のケヤキの大苗 3 本を 植樹。新人社員は 3 組に分かれてスコップや山鍬を使い植穴(幅 60cm×深さ 50cm)を堀り、バーク堆肥や腐葉土を掘った土と混ぜた。植え床ができたところで苗木を入れて、土と 植栽木の根鉢が良くなじむよう足で踏み固め、水締めと潅水を兼ねて水タンク 1 個分(20L) の水を根元に注いだ。最後に苗木が風で揺れないよう、風向きを考えて丸太支柱を 1 本取 り付けて植え付けを完了。

県の木ケヤキ(制定県は宮城県、福島県、埼玉県)の説明看板を囲んで記念写真を全員で 撮った。

10 分休憩後「山・林・SUN」活動の準備作業に入った。参加者は 2 組に分かれて山に入 り危険な枯れ木の伐採や除伐・下草刈りなどを行い安全なフィールドに整えた。

作業終了後、もみのき荘に移動、コロナ前の通常の生活でバーベキューに舌づつみ、自己 紹介、活動のふりかえりなど面白い話で昼食を満喫した。

最後はオイスカ広島県支部の塩出事務局長から「7 月 29 日の「山・林・SUN」活動の準 備をしていただいたお礼と「本番には中国・四国地区から多くの家族連れの参加が見込まれており、安全で楽しい思い出をお届けする活動にして行きましょう」のあいさつで活動を終えた。

皆様お疲れ様でした。

追伸

これまで活動した約 1ha の「オイスカ広島の森」は、効果が表れ、木漏れ日が差し込み、明るく、見通しの良い元気な森になってきている。

(報告者:櫻井充弘)

第271回現場セミナー 中小田古墳群の竹林等伐採業務(竹チップ処理)初回の活動報告

第271回現場セミナー

中小田古墳群の竹林等伐採業務(竹チップ処理)初回の活動報告

5/16(火)広島市安佐北区口田南 中小田古墳群

高気圧に覆われ昼間の気温が29度になった16日、広島市安佐北区口田南の中小田古墳群で武村、前川(美鈴恵みの森づくりボランティア2名)木戸、岩本、政近、川口、新宮原、多久和、江島(大人のかくれ家倶楽部7名)、櫻井の10名が集まり孟宗竹(2月伐採100本)をチップ化した。

9時に広島市佐伯区美鈴が丘から武村さん前川さんがチッパー機を積んで到着した。

「大人のかくれ家倶楽部」木戸敏明代表の「ケガをしないよう1日を楽しみましょう」と挨拶、今年度最初の活動、自己紹介を行い、続いて日程や作業手順、安全上の注意や留意事項を櫻井が行った。

チッパー機での粉砕は大きな音とホコリが舞う作業、ヘルメットにイヤーマフ、マスクを装着して取り掛かった。

作業は、集積してある竹をチッパー機にかけて粉砕する単純な作業。

ところが集積地は住宅側に法面工事が施行され、敷地が狭くなり2月に伐採し集積していた竹(100本)と枯れ木が混じった状態になっていた。

先に竹と枯れ木の振るい分け、息の合った大人のかくれ家のみなさんに手際よくチップ化がスムーズにできる体制に整えてもらった。

チップ化は、竹の根元を先にしてチッパー機のもとへ手渡しで送り、2名が交代でチッパーの中に突っ込んでいった。ガガガと大きな音を出しながらチッパー機からは竹チップ(太さ1ミリ~2.5ミリ)が次から次に吐き出された。

13cm以上の太い竹は、チッパー機に入らないので粉砕作業と並行して木槌でたたいて割り小さくした。

割った竹は軽く、チッパー機もしっかりと材を食い込む、割った内側面を上にするとより食い込みが良くなった。

これまでの経験で培ったチッパー機への投入量は、腹八分目に入れること。

この経験を基にして、チッパー機のエンジン音や食い込み量を確認しながら操作したので一度もチップ機がストップすることなく順調にチップ化できた。

適正な機械の操作、バケツリレー方式で行った手渡作業、太い竹を割ったおかげで流れが良く作業が捗り12時過ぎに終了した。皆様お疲れさまでした。

チッパー処理は、破砕音が大きく近所に迷惑をかけるので、事前に地元の木戸敏明さんに近隣の住民の方々に協力をお願いしてもらっていた。

地域住民の方々のご協力に感謝、感謝

この竹林等伐採業務は、広島市長から委託を受けて実施して3年目、史跡中小田古墳群12基を守るため孟宗竹を伐採している。この古墳群は広島市の歴史を語る上で地域の宝、価値を高め活用の機運を高める取組である。

(報告者:櫻井充弘)

現場セミナー「第27回みどりの集い」

現場セミナー「第27回みどりの集い」

4/30(日)広島市東区福田町 広島県緑化センター

4月29日(昭和の日)に予定されていた「みどりの集い」は、雨で30日に順延され、広島県緑化センターで開催された。当会からは10名が参加した。

急遽順延で予定されていたブースは、いくつか出店が取り止めになっていた。

30日の朝方は曇り空でしたが、午後から晴れ間も見え、絶好のイベント日和となった。例年この「みどりの集い」には、八重桜が満開で迎えてくれるが、今年は開花が早くて散っていた。管理棟前のハンカチの木は満開で、ハンカチに似た白い花が風に吹かれてひらひらと舞っていた。

雨が上がったためか、急遽延期になったにもかかわらず2,000名の来園者があった。

開会式は、高木孝夫実行委員長の挨拶、大濱清広島県農林水産局長の祝辞に続き、可部南グリーン緑の少年団によりみどりの誓いが行われた。

当会は、「森の安全作業を学ぼう」というテーマで、チェ―ンソーの講習や丸太切体験のブースを開いた。

丸太切りは、30年生の末口15㎝のヒノキの丸太を手ノコで切る体験である。

開会式が済んで、すぐに小学1年生の子どもが挑戦してくれた。初めての手ノコ体験で苦労していたが、手を添えて手伝ってやると最後まで切り終えて笑顔であった。

参加者から次々に挑戦者が現れた、かなり苦戦を強いられたようであるが、皆嬉々として挑戦してくれた。子どもたちが苦戦しているのを見て、付き添いの父兄が替わって挑戦したが、やはり子供と同じように苦戦していた。切った後は、木の特徴、切り口で年輪などを解説し喜ばれてた。

感想を聞くと、しんどかったが楽しかった、木の香りがいいと喜んでくれた。風呂に入れるとヒノキ風呂の香りがすると説明すると風呂に入れてみますと楽しそうに話してくれた。参加者にけがもなく無事終えることができた。丸太切りの参加者は120名であった。

みどりの集いは、3時に会場に飾ってあった花を希望者に1鉢づつ配布し閉会した。

(報告者 中元明弘)

【受託業務報告1】庄原市令和4年度森林体験プログラムモデル事業実施業務

1実施概要

1 業務名:令和4年度森林体験プログラムモデル事業実施業務

2 実施期間:令和4年4月21日~令和5年3月31日

3 実施場所:庄原市比和町古頃579番地庄原市森林体験交流施設「森林の学舎」、アサヒの森、比和自然科学博物館、庄原市自然とやすらぎの里宿泊施設「かさべるで」

4 活動概要

令和4年度森林体験プログラムモデル事業は令和2年度に開発した「森林体験プログラム」に基づき、小・中学校の要望プログラムに沿って地域の自然を教材とした森林体験学習を3校に行った。

5 内容

森林体験学習は、比和中学校・板橋小学校(2泊3日)・庄原小学校の児童(延べ167名)を対象に行った。スタッフは、林業体験、自然観察、木工・クラフトなど経験が豊富な指導者延べ35名、クロモジ精油抽出(2人)、星空観察(7名)など一部を再委託で行った。初めての試みとして事前学習も2校で行った。

具体的には次の通り

(1)比和中学校1年生 3名(延べ9名)

①座学(林業とかかわる産業・文化・生活について)

②比和財産区散策、植生観察

③体験活動プログラム

イ)クロモジ精油抽出体験

(2)板橋小学校5年生25名(延べ100名)座学及び2泊3日の集団宿泊活動

①座学 板橋小学校森林体験プロジェクト

②2泊3日の集団宿泊活動プログラム

イ)アサヒの森散策、ロ)林業体験、ハ)星空観察、ニ)薪づくり体験、

ホ)比和自然科学博物館見学、へ)焚火体験、ト)木工・クラフト

(3)庄原小学校4年生58名

①体験活動プログラム

イ)アサヒの森視察、ロ)林業体験、ハ)木工・クラフト

6 実践者 NPO法人ひろしま人と樹の会

7 協 力 庄原市、アサヒの森環境保全事務所、比和自然科学博物館

Ⅱ実 績 (詳細は別紙実績とりまとめ表のとおり。)

1 参加学校 小学校2校(板橋、庄原)中学校1校(比和)

2 参加生徒数 延べ167名

3 指導者数 延べ35名

4 業務実施時間 62時間

5 総参加者数 延べ248名

Ⅲ総括

コロナ禍のため小学校2校、中学校1校の参加と少なかった。初めての試みとして実施した事前学習は、興味が高まり、積極的な体験学習につながり充実した学習ができた。

板橋小学校では2泊3日の集団宿泊活動を実施した。人生初めての体験を乗り切ったことで人間として大きく成長した。宿泊活動は時間に余裕が取れ、多様なプログラムが実施でき学校では得られない教育効果の高い学習ができた。

自然環境の中で実物の教材(森林)からは、山に面白いこと、楽しいことがたくさんある森の働き(多面的機能)を知り、身近に「つながり」があることに気付くなど、真に心を育てる体験ができた。

総合的には「規律意識」「生活意欲・基本的生活慣習」「自己肯定感」「他者理解

・コミュニケーション能力」「豊かな感性」などを高めた。

【受託業務報告2】安芸高田市令和4年度森の学校プロジェクト事業実施業務

1実施概要

1 業務名:令和4年度森の学校プロジェクト事業実施業務

2 実施期間:令和4年11月1日~令和5年1月31日

3 実施場所:安芸高田市内の小学校6校(川根小学校、高宮小学校、八千代小学校、美土里小学校、愛郷小学校、吉田小学校)及び八千代町土師炭窯など

4 活動概要

安芸高田市の森林は、手入れ不足などにより荒廃し健全な森として再生する必要がある。このため市では、児童から大人まで森林に関心を持ち、再生に取り組む機運を高める取り組み「森の学校プロジェクト」が計画された。これに基づき小学校児童を対象に森林環境教育活動に取組んだ。

5 内容

令和4年度森の学校プロジェクト事業では地元ふるさとの自然を教材とした森林・林業体験活動を小学校6校で13回のプログラムを行った。

具体的には、川根小学校3回、高宮小学校1回、八千代小学校2回、美土里小学校2回、愛郷小学校1回、吉田小学校2回の児童数延べ313名に次のプログラムを行った。

スタッフは、林業体験、自然観察、木工・クラフトなど経験が豊富な指導者延べ42名で対応した。また、一般住民を対象の炭焼き体験講座は、伐採から集材、窯詰め、火入れ、火の管理、炭出しの工程を9日間かけて行い、延べ60名の参加者と見学者12名があった。

6 実践者 NPO法人ひろしま人と樹の会

7 協力 安芸高田市

Ⅱ実績(詳細は別紙実績とりまとめ表のとおり)

1 小学校児童対象プログラム 参加校6校(活動13回・57時間)、生徒数延べ313名、総参加者延べ405名

①森の散策、②どんぐり教室、③ネイチャーゲーム、④樹木板づくり、⑤林業体験、

⑥森林体験、⑦クリスマス用ツリーづくり

2 一般住民対象プログラム 9日間の参加者延べ60名、見学者12名

①炭焼き体験講座 原木伐採、運搬、窯詰め、火の管理、炭出し(木炭312㎏生産)

Ⅲ総括

小学校1・2年生「どんぐり教室」森でどんぐりを拾い、どんぐりのコマ作りを通して、作る喜びを味わい、回して楽しんだ。身近な自然のどんぐりでコマに仕上げることで自然に対する興味や・関心を高めた。

生徒数の少ない学校では、生徒全員(7名)で森の散策で樹木名板を設置、ネイチャゲームを通し、森林の中での活動で楽しみながら森林を維持し、管理する体験から「森のために」の視点で関心を高めた。

小学生5・6年生森の散策や森林・林業体験では、針葉樹、広葉樹の見分け方や林業の観点から代表樹種を選木、生産資源としての機能を学んだ。また、丸太切りの体験では、林業で使う道具の使い方などを学び、切った丸太でコースターを作つた。

こうした体験活動から持続可能な森林・林業を達成させることが「SDGs」の取組であるとの認識を高めた。

自然の森(教材)からは、山は面白く楽しいことがたくさんある、森の働きを知り、森と人は身近に連携していることに気付くなど心を育てることができた。

総合的には「規律意識」「生活意欲・基本的生活慣習」「自己肯定感」「他者理解・コミュニケーション能力」「豊かな感性」などを高めた。